プロジェクトファイナンスは、特定の事業が生み出す将来のキャッシュフローを担保とする融資手法であり、資源開発やインフラ整備、再生可能エネルギー事業など、多岐にわたる分野で活用されています。大規模プロジェクトの増加に伴い、その重要性はますます高まっています。本記事では、プロジェクトファイナンスの基本と仕組み、メリット・デメリット、具体的な活用事例、審査基準、そして最新動向までをわかりやすく解説します。

プロジェクトファイナンスの定義と特徴:企業融資との違い

プロジェクトファイナンスは、企業全体の信用力に依存する企業融資とは異なり、個々のプロジェクトの経済性や実現可能性が重視されます。これにより、企業はバランスシートに影響を与えずに大規模プロジェクトへの資金調達が可能になります(オフバランス化)。つまり、個別のプロジェクトから生まれる収益を返済の原資とするため、親会社の財務状況に左右されにくいという特徴があります。

プロジェクトファイナンスのメリット・デメリット:資金調達手法の選択肢

メリット

- オフバランス化: 企業はバランスシートに影響を与えずに資金調達が可能。

- リスク分散: プロジェクト固有のリスクをSPCに限定し、親会社への影響を軽減。

- 資金調達の多様化: 銀行融資だけでなく、機関投資家や個人投資家からの資金調達も可能。

デメリット

- 組成の複雑さとコスト: 専門的な知識が必要であり、組成に時間とコストがかかる。

- 詳細な審査とモニタリング: 金融機関による厳格な審査と、プロジェクト期間中の継続的なモニタリングが必要。

資金調達の選択肢として、プロジェクトの特性に合わせて、プロジェクトファイナンスが最適な手法かどうかを検討する必要があります。

プロジェクトファイナンスの仕組み:SPC(特定目的会社)の役割

通常、プロジェクトごとにSPC(特定目的会社)が設立されます。SPCはプロジェクトの実施主体となり、金融機関からの融資を受け、事業運営を行います。SPCの設立により、親会社の財務状況から切り離し、リスクを限定的にすることが可能です。SPCは、プロジェクトから得られる収益のみを返済原資とするため、万が一プロジェクトが失敗した場合でも、親会社への影響を最小限に抑えることができます。

プロジェクトファイナンスの種類:用途に応じた多様なスキーム

プロジェクトファイナンスは、インフラ整備、資源開発、再生可能エネルギー事業など、多岐にわたる分野で活用されています。

PFI(Private Finance Initiative)事業への応用:公共サービスの効率化

PFI事業では、民間資金とノウハウを活用し、公共施設の建設・運営を行います。プロジェクトファイナンスを用いることで、公共サービスの効率化と質の向上に貢献できます。

不動産事業での活用:オフバランス化とリスク軽減

不動産事業では、不動産が生み出すキャッシュフローを担保に資金調達を行います。これにより、企業のオフバランス化とリスク軽減を図ることが可能です。

再生可能エネルギー事業への投資:メガソーラープロジェクトの事例

メガソーラーなどの再生可能エネルギー事業は、初期投資額が大きいため、プロジェクトファイナンスが有効です。安定した収益が見込める場合、投資家からの資金調達も容易になります。

海外インフラプロジェクトへの展開:グローバルな資金調達

海外インフラプロジェクトは、リスクが高い一方で、高い収益が期待できます。プロジェクトファイナンスを活用することで、グローバルな資金調達を実現し、リスクを分散することが可能です。

各プロジェクトの特性に合わせ、最適なスキームが構築されます。

【国内の具体的な実例】

- 東京湾アクアライン(インフラPFI) – 日本政策投資銀行主導、返済原資は通行料

- メガソーラー事業(再エネPF) – 地方銀行・信託銀行協調融資による資金調達

- 経済産業省「プロジェクトファイナンスの現状と課題」

- 日経新聞「再生可能エネルギーとプロジェクトファイナンスの最新動向」

プロジェクトファイナンスの審査基準と注意点

審査では、事業の収益性、リスク評価、担保が重要視されます。金融機関との交渉では、融資条件、契約内容、モニタリングについて慎重な検討が必要です。

プロジェクトファイナンスのリスクには、完工リスク、需要リスク、カントリーリスクなどがあります。これらのリスクを理解し、適切な対策を講じることが重要です。専門家(アドバイザー)の活用は、案件組成、契約交渉、リスク評価など、各段階で円滑な事業運営をサポートします。専門機関は、プロジェクトファイナンスに関する情報提供を通じて、事業展開を支援します。

| 審査項目 | 主なチェックポイント |

|---|---|

| 収益性 | 事業計画・キャッシュフロー予測の妥当性 |

| リスク評価 | 需要見込み、コスト想定、保険加入状況 |

| 担保・保証 | 担保資産の評価・第三者保証の有無 |

| 運営体制 | SPCの構成員・スポンサー企業の信頼性 |

プロジェクトファイナンスの最新動向:今後の展望

新興国市場におけるプロジェクトファイナンスの拡大

新興国ではインフラ需要が拡大しており、プロジェクトファイナンスが活発化しています。資源開発やエネルギー関連プロジェクトを中心に、海外からの投資を呼び込むための重要な手段となっています。今後は、よりリスク管理が重要となり、専門知識を持つ機関の役割が増していくでしょう。

ESG投資とプロジェクトファイナンス:持続可能な開発への貢献

ESG(環境、社会、ガバナンス)投資の拡大に伴い、持続可能な開発目標(SDGs)達成に貢献するプロジェクトへの資金供給が求められています。再生可能エネルギー事業や環境保全プロジェクトなど、ESG要素を組み込んだプロジェクトファイナンスが主流となりつつあります。

デジタル技術の活用:FinTechによる効率化

FinTechの進化は、プロジェクトファイナンスにも大きな影響を与えています。ブロックチェーン技術を活用した資金調達や、AIによるリスク評価の高度化など、デジタル技術による効率化が進んでいます。これにより、より迅速かつ透明性の高い資金調達が可能になるでしょう。

プロジェクトファイナンスの未来:新たな資金調達の可能性

今後は、従来の銀行融資に加えて、機関投資家や個人投資家からの資金調達も増加していくと予想されます。クラウドファンディングやグリーンボンドなど、新たな資金調達手段の活用が広がるとともに、プロジェクトの多様化に対応した柔軟なファイナンス手法が求められるでしょう。

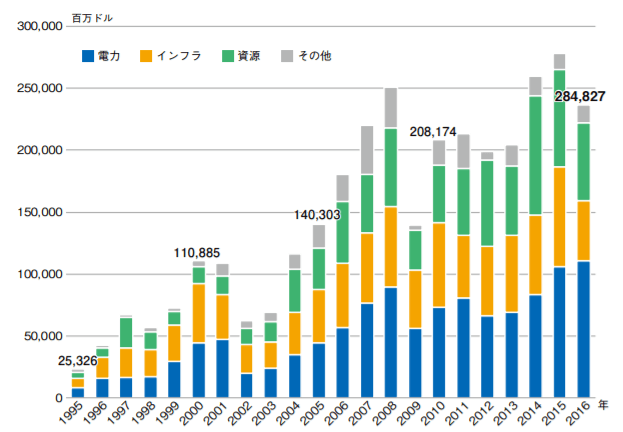

(図)プロジェクトファイナンスの日本国内市場規模(出典:JOGMEC)

プロジェクトファイナンスに関するQ&A:よくある質問

プロジェクトファイナンスは、特定の事業の収益を担保とする資金調達手法です。近年、大規模プロジェクトの増加に伴い、その重要性が増しています。ここでは、プロジェクトファイナンスに関するよくある質問にお答えします。

プロジェクトファイナンスの相談先:金融機関、コンサルタント

プロジェクトファイナンスの組成には専門知識が必要です。金融機関は資金調達の相談窓口として、コンサルタントは案件組成やリスク評価の支援を提供します。

プロジェクトファイナンスの費用:組成費用、金利、手数料

資金調達には、組成費用、金利、手数料が発生します。これらの費用は、プロジェクトの規模やリスクによって変動します。

プロジェクトファイナンスの期間:短期、長期

プロジェクトの性質により、資金調達期間は短期から長期にわたります。インフラ事業などでは長期の資金調達が一般的です。

プロジェクトファイナンス成功の秘訣:綿密な計画とリスク管理

成功の鍵は、綿密な計画とリスク管理です。専門家のアドバイスを受けながら、事業の実現可能性を高めることが重要です。案件組成、契約交渉、リスク評価など、各段階に応じた専門家による支援体制が不可欠です。

まとめ:プロジェクトファイナンス成功の鍵

プロジェクトファイナンスを成功させるには、案件組成、契約交渉、リスク評価など、各段階に応じた専門家による支援体制が不可欠です。専門機関は豊富な経験と実績に基づき、顧客ニーズに合わせた最適なソリューションを提供します。PFI(Private Finance Initiative)事業における民間資金の活用も、公共サービスの効率化に貢献する重要な要素です。プロジェクトファイナンスの導入は、リスク分散や資金調達の多様化に繋がり、プロジェクトの実現可能性を高める効果が期待できます。

- 経済産業省「プロジェクトファイナンスの現状と課題」

- 日本政策投資銀行「プロジェクトファイナンス活用事例集」

- 日経新聞「再生可能エネルギーとプロジェクトファイナンスの最新動向」

外部関連記事

会社ランキング ファクタリングシークで

今すぐ確認する