補助金申請を行った際、多くの事業者が最初に直面するのが「内示(採択通知)」という独特の通知です。 この「内示」は、補助金の採択がほぼ決まったことを知らせる大切なプロセスでありながら、法的な「交付決定」とは異なるため、正しい理解と慎重な対応が求められます。

しかし、内示を受け取った後に「どこまで事業を進めてよいのか」「万が一内示が撤回されたらどうなるのか」など、悩みや不安を抱える事業者も少なくありません。近年は、交付決定前に発注・契約・支払いを行った経費が補助対象外となる運用が、より徹底される傾向にあります。過去に一部制度で例外的に設けられていた『事前着手』の枠が使いにくくなった(または設けられていない)制度も増えているため、従来以上に『交付決定日より前は動かない』前提で準備することが重要です。

本記事では、補助金の内示とは何か、その流れや実務上の注意点、実際の体験談も交えて、誰でも分かるように徹底解説します。2026年の最新制度・運用も反映し、補助金を活用したいすべての方のための決定版ガイドです。

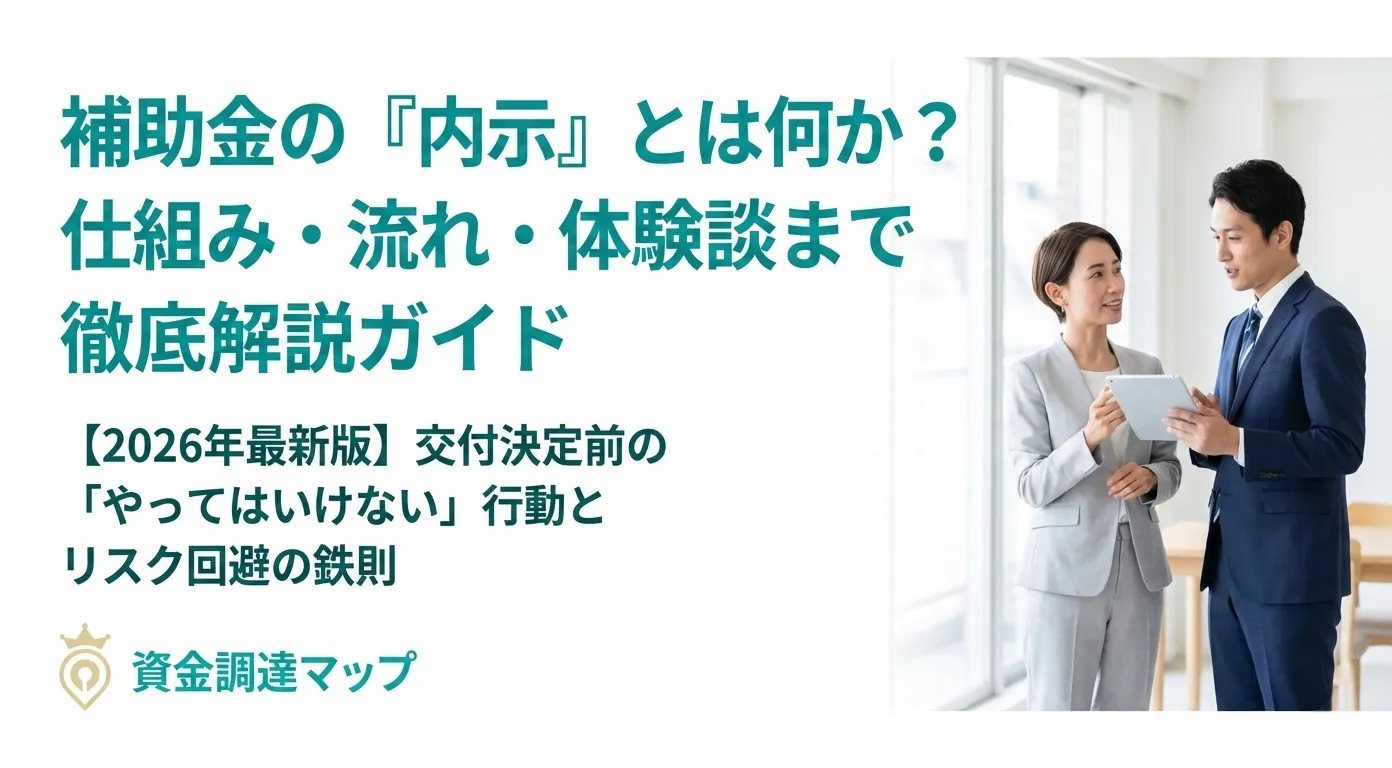

補助金の「内示」とは何か?

補助金制度の申請プロセスにおいて、「内示」という言葉は非常に重要な意味を持ちます。一般に『内示』と呼ばれる通知は、制度によって呼び方が異なるものの、多くの場合は『採択(交付候補者の決定)』を知らせる連絡を指します。ただし、この時点では交付が確約されたわけではなく、補助対象経費や交付額の最終確定は、交付申請を経た『交付決定』で確定します。

正式な「交付決定通知」とは異なり、あくまで正式な「交付決定通知」とは異なり、 採択(交付候補者となったこと)を知らせる段階 にとどまります。この時点では、補助対象経費や交付額の最終確定はしていません。この内示が出されることで、事業者は交付決定を待つ間にも、資金調達や詳細な見積もり取得といった「発注手前までの準備」を進めることができるメリットがあります。

内示後に進めてよいのは、相見積の取得、仕様の詰め、社内稟議、金融機関への相談、交付申請書類の準備など“発注手前まで”に限ります。

そもそも補助金の内示は、申請内容や事業計画が行政側の基準をクリアしているかどうか、審査委員会による評価や関係部局の協議を経て決定されます。行政機関によって内示の取り扱いは若干異なるものの、一般的には次の流れで行われます。

- 申請書類の受付と一次審査

- 事業計画の精査とヒアリング

- 審査委員会による評価・採点

- 予算枠や政策目的に合致するか最終調整

- 採択予定の事業者に対し「内示通知(採択通知)」発行

内示(採択通知)が行われる背景には、審査結果を踏まえて交付候補者を決めたうえで、交付申請(経費の内容・見積・要件の整合性など)を精査し、最終的に交付決定へ進めるという事務手続き上の段階があるためです。そのため、内示は「交付決定のための最終確認プロセス」ともいえるでしょう。行政機関は、内示を通知することで事業者側に心積もりや準備期間を与え、計画の精度向上や必要な契約書類の整理を促します。

内示=GOサインではない(2026年の注意点)

ただし、内示が出ても油断は禁物です。内示の時点ではまだ「交付が確約された状態」ではなく、追加の書類提出や条件の変更、行政側の予算調整によっては採択取り消しや交付金額の減額が生じる可能性もあります。

特に2026年の運用において最も注意すべきは、「内示段階での発注・契約(事前着手)」のリスクです。 かつては特例として認められるケースもありましたが、現在は原則として「交付決定通知を受け取る前の契約・発注は補助対象外」となります。たとえば、内示後に「もう決まったから」と先走って発注書を送ったり、手付金を支払ったりした場合、その経費が一切認められなくなる恐れがあります。

内示後の正しい行動指針

内示を受けた後の具体的な行動指針としては、以下が挙げられます。

- 事業計画やスケジュールの再確認(交付決定までのリードタイムを計算する)

- 資金調達の確定(金融機関への内示通知の提示)

- 必要書類の追加準備(見積書の有効期限確認など)

- 行政とのコミュニケーション強化

これらを怠ると、いざ交付決定となった際にスムーズに事業を開始できず、せっかくの補助金を活かしきれないリスクも高まります。

最後に、内示と「交付決定」の違いをもう一度整理しておきましょう。内示はあくまで「採択予定」や「条件付き採択見込み」といった暫定的な通知であり、最終的に補助金の受給資格(事業開始の権利)が確定するのは交付決定通知を受けてからです。

そのため、内示の段階では慎重な事業計画とリスクマネジメントが不可欠です。補助金申請の現場では、内示の意味を正しく理解し、過度な楽観や早まった行動(フライング発注)を避けつつ、確実な準備を進めることが成功への第一歩となります。

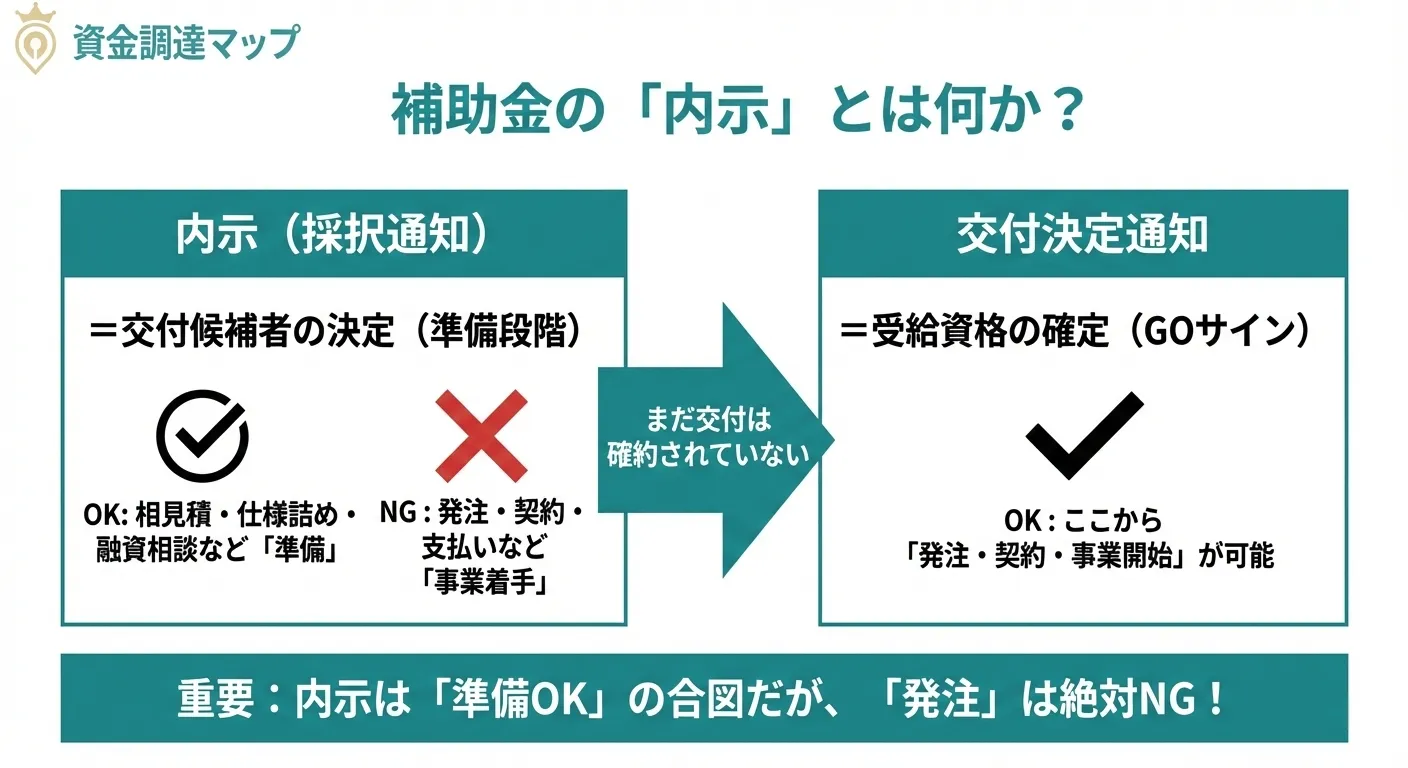

内示の具体的な流れとスケジュール

補助金の申請から内示通知、そして交付決定に至るまでの流れは、事業者にとって非常に重要な実務ポイントです。ここでは、内示がどのタイミングでどのような形で通知されるのか、実際の手続きやスケジュール管理のコツ、そして申請者側が知っておくべき注意点について詳しく解説します。

まず、補助金制度は国や自治体によって運用が異なりますが、一般的な流れは次の通りです。

- 補助金の公募開始と募集要項の公開

- 申請書類の作成と提出(事業計画書・収支計画・見積書・各種証明書類など)

- 審査(形式審査・内容審査)、必要に応じてヒアリングや追加資料の提出

- 審査委員会による採択候補の選定

- 採択見込みの通知(内示通知)の発行

- 内示後、追加書類提出や条件確認、場合によっては事業内容の再調整

- 最終審査を経て交付決定通知の発行(※ここから契約・発注が可能)

- 補助事業の本格着手と契約、交付金の受領

この一連のプロセスの中で「内示通知」は、事業計画や申請内容が一定の水準を満たし、予算枠とのバランスも考慮された上で発行されます。内示の時点では事業の採択がほぼ確実となりますが、実際の交付決定まではいくつかの追加確認や修正作業が残っています。

実務で注意すべきスケジュール管理

内示後の追加対応は、補助金ごとに大きく異なることがあります。たとえば、行政側から追加で求められる書類や証明書の提出、契約条件の微調整、あるいは発注先の事前確認や契約書のドラフト作成など、対応が遅れると全体の進行に大きな影響が出ます。 とくに人気の高い補助金制度では、事務局側も多数の案件を同時に処理するため、問い合わせや修正依頼に即座に対応できる体制づくりが欠かせません。

補助金申請スケジュール例(春公募のイメージ)

- 4月:公募開始、募集要項発表

- 5月~6月:申請書類の準備・提出

- 6月~7月:審査(一次審査、ヒアリング、追加資料提出)

- 7月下旬~8月上旬:内示通知の発行

- 8月~9月:【重要】追加書類提出、条件確認、交付決定通知の発行

- 9月~10月:補助事業の着手・契約、交付金の受領

このように、内示から交付決定までの期間は1か月以上かかる場合もあり、スケジュールのズレやイレギュラーな対応を想定して余裕を持った計画を立てることが極めて重要です。

また、内示後に発注や準備を進めてよいかどうかは、補助金制度ごとに規定が異なります。 ただ、2026年の傾向としては「交付決定前に事業着手した経費は補助対象外(事前着手の原則禁止)」となるケースがほとんどです。各制度の募集要項や事務局からの公式通知を必ず確認してください。うっかり早まって着手し、補助対象外となるトラブルは非常に多いため、慎重なスケジュール管理と確認作業が求められます。

最後に、内示から交付決定までの期間に事業計画の見直しや調整を求められることもあるため、事前に追加資料や修正依頼が来る前提で準備しておくと、後々慌てず対応できるでしょう。補助金活用の成功は、内示後の丁寧な対応と計画性にかかっています。

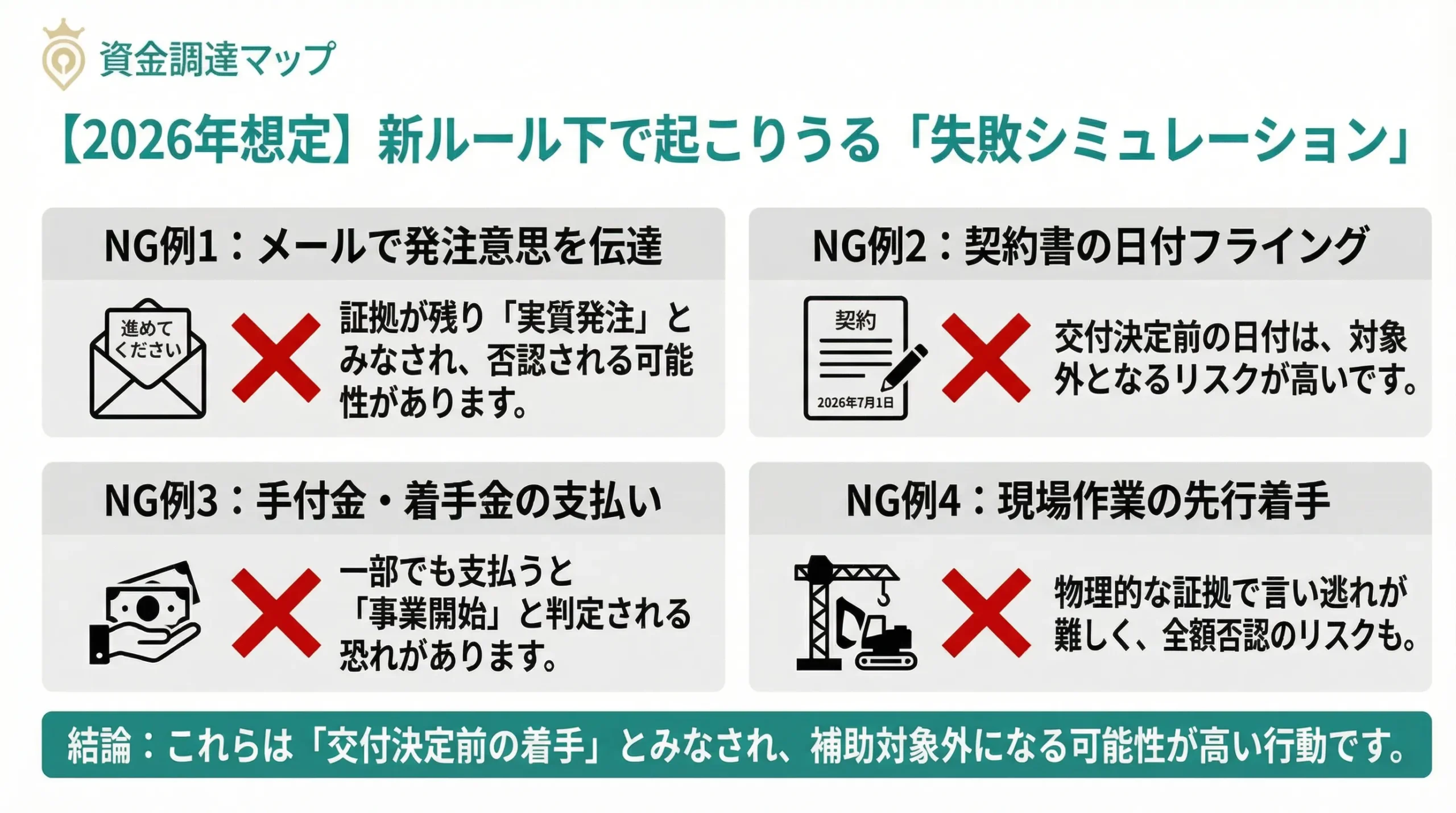

【2026年想定】新ルール下で起こりうる「失敗シミュレーション」

2026年は補助金制度の再編やルールの原則回帰(事前着手禁止の徹底)が進むため、これまでの感覚で動くと予期せぬトラブルに直面する可能性があります。

ここでは、2026年に新設・改称された主要な補助金を題材に、「もし、内示段階でこのような行動をとってしまうとどうなるか?」という仮想の失敗パターンをシミュレーションします。 「自分ならどう動くか」をイメージしながら、リスク回避のポイントを押さえてください。

【パターン1】デジタル化・AI導入補助金2026(旧:IT導入補助金)

想定されるリスク:ベンダーとのメール履歴が「発注」とみなされる

【状況設定】

この補助金は申請から事業完了までのサイクルが早いため、ベンダー側もスケジュール確保を急ぐ傾向にあります。内示が出た直後、ベンダーから「納期を守るために、今のうちに作業枠を予約したい。メールで『進めて』と一言くれればいい」と打診されるケースが想定されます。

【もし、こう動いてしまったら…】

担当者が軽い気持ちで、「内示が出たので、開発を進めてください」というメールを送信してしまう。

【想定される結末:経費の否認】

本補助金の実績報告では、証憑(証拠書類)のチェックがデジタル上で行われます。もし監査で「交付決定日より前の日付」の送信メールが発見された場合、注文書がなくても「実質的な発注意志があった」とみなされ、対象経費が否認されるリスクがあります。

【回避策】

メールであっても「交付決定通知が届き次第、正式に発注します」という条件付きの表現に留める必要があります。

【パターン2】事業承継・M&A補助金(旧:事業承継・引継ぎ補助金)

想定されるリスク:着手金の支払いで「事業開始」と判定される

【状況設定】

M&A仲介会社や専門家と契約する際、契約時(着手時)に手数料の一部を支払う商習慣があります。内示通知を受け取った段階で、仲介業者から「本格的なマッチング業務を始めるので、契約書を締結して着手金を入金してほしい」と依頼される場面が考えられます。

【もし、こう動いてしまったら…】

交付決定通知が届く前に契約書にハンコを押し、着手金(手付金)を振り込んでしまう。

【想定される結末:補助対象外】

補助金ルールにおいて、事業の開始日は「契約日」または「発注日」となりますが、M&A支援機関への支払い(着手金)が発生した時点で「役務提供が開始された」と判断される可能性が高いです。交付決定前の支払いは原則認められないため、その契約全体が補助対象外となる恐れがあります。

【回避策】

契約締結および支払いのタイミングは、必ず「交付決定通知書」の日付以降になるよう、専門家側と事前に調整しておく必要があります。

【パターン3】新事業進出・ものづくり補助金

想定されるリスク:建設工事の「現場証拠」で矛盾が生じる

【状況設定】

新工場建設や大型機械の導入を行う際、資材価格の変動や納期遅延を避けるために、施工業者が早期の発注確定を求めてくることが予想されます。「仮発注でもいいから」と、内示段階での書類作成を求められるかもしれません。

【もし、こう動いてしまったら…】

交付決定を待たずに「発注書」を発行したり、現場で基礎工事の一部をスタートさせてしまう。

【想定される結末:全額否認】

建設工事や設備導入は、物理的な記録(工事日報、搬入伝票、施工写真の日付)が必ず残ります。事務局の実地検査等で、交付決定日より前に工事が行われていた痕跡が見つかれば、「事前着手」として当該工事費全額が対象外となる厳しい処分が想定されます。

【回避策】

工事関係は証拠をごまかすことが不可能です。施工業者に対し、補助金のルール(交付決定まで着工不可)を徹底して説明し、待機してもらうしかありません。

【パターン4】中小企業新事業進出補助金

想定されるリスク:過去の「特例ルール」の誤解によるフライング

【状況設定】

過去にコロナ禍の補助金(事業再構築補助金など)を利用した経験がある経営者の場合、「内示が出れば、事前着手届を出してすぐに始められる」という認識が残っている可能性があります。

【もし、こう動いてしまったら…】

2026年の公募要領を確認せず、「以前と同じだろう」と思い込んで、内示後すぐにメイン設備の発注・契約を進めてしまう。

【想定される結末:要件不適合】

2026年は平時の運用に戻っており、多くの制度で事前着手承認制度が廃止・縮小されています。過去の経験則で動いた結果、交付決定前に発注・契約・支払いが行われた場合、当該経費が補助対象外となり、結果として自己負担が増える(場合によっては事業計画の前提が崩れる)リスクがあります。

【回避策】

「過去の常識は今の非常識」と心得て、必ず最新(2026年版)の公募要領で「事業期間」や「発注のルール」を確認することが不可欠です。

まとめ:失敗パターンに共通する「4つのNG行動」

これらのシミュレーションから、2026年の補助金申請において避けるべき行動が見えてきます。以下の4つは、交付決定前に絶対に行わないよう注意してください。

- メール等による発注意思の伝達(「進めてください」はNG)

- 契約書の日付フライング(交付決定日より前の日付にする)

- 手付金・着手金の支払い

- 現場作業の先行着手(工事着工など)

内示(採択)は『交付決定に向けた準備を進める段階』ではありますが、発注・契約・支払いなど“着手”に当たる行為の許可ではありません。

この境界線を正しく理解し、交付決定通知書を手にするまでは慎重に行動することが、2026年の補助金活用を成功させる鉄則です。

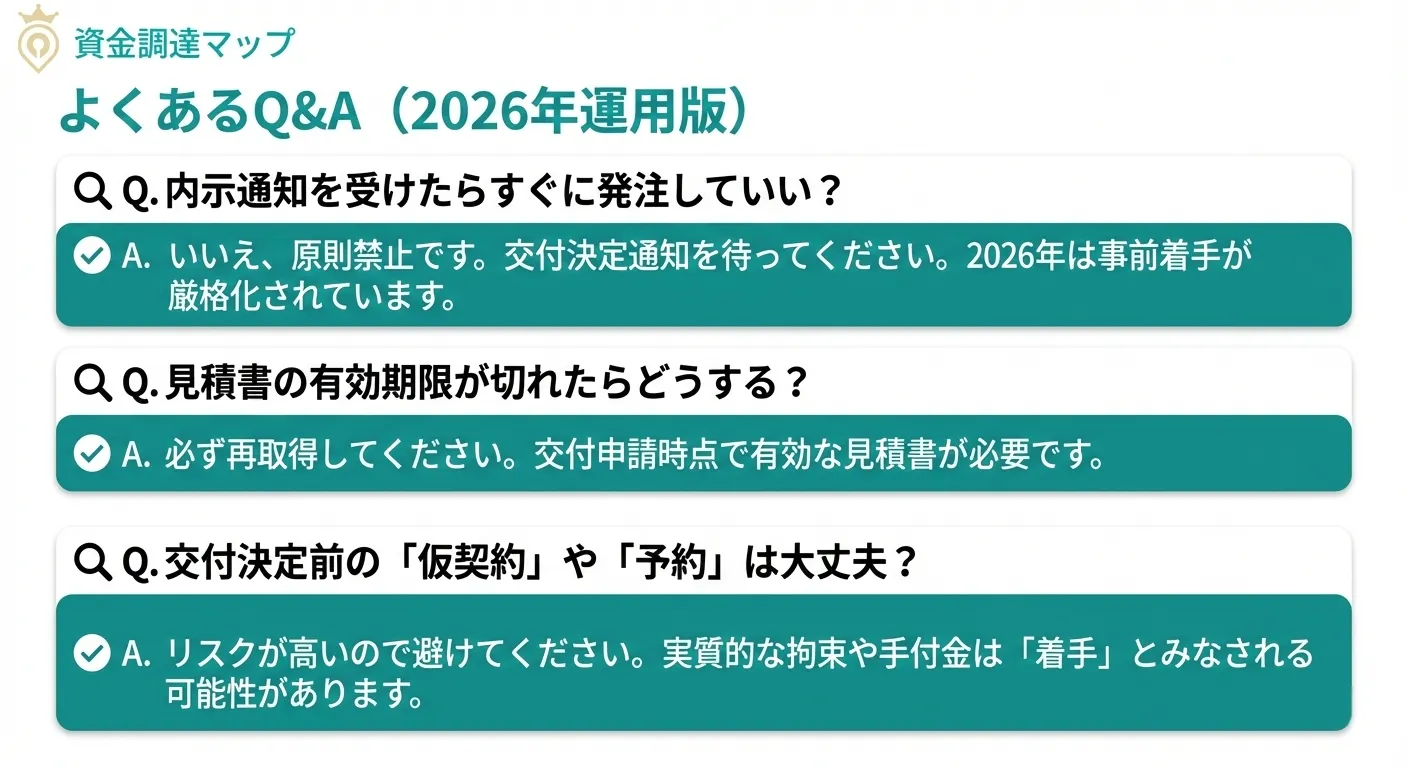

よくあるQ&A(2026年運用版)

ここでは、前の章で解説した「2026年の厳格化ルール」を踏まえ、読者が抱くであろう「じゃあ、これはどうなの?」という実務的な疑問に対して、Q&A形式で明確に回答します。

元記事の質問項目をベースにしつつ、回答内容は「原則禁止」「証拠管理の徹底」という2026年の基準に合わせてリライトしました。

補助金の内示に関する現場では、制度の複雑さや「過去の常識」とのギャップによって、多くの疑問やトラブルが発生します。 ここでは、実際に現場から寄せられる「よくある質問」について、2026年の最新ルール(事前着手の原則廃止など)に基づいた回答をまとめます。

- Q1. 内示通知を受けたらすぐに事業を開始(発注)していいの?

- A. いいえ、原則として禁止されています。 2026年現在、多くの主要補助金において「交付決定通知」を受け取る前に発注・契約・着手した経費は、いかなる理由があっても全額補助対象外となります。 かつて存在した「事前着手届」などの特例措置は縮小・廃止傾向にあります。「急いでいるから」という理由は通用しませんので、必ず交付決定日を待ってください。

- Q2. 内示通知が出たのに、その後「取り消し」になることはある?

- A. あります。特に書類不備には注意が必要です。 内示はあくまで「候補者」の段階です。その後の交付申請手続きにおいて、以下のような不備があると採択(内示)が取り消されることがあります。

・見積書の有効期限切れ: 審査期間中に期限が切れ、再取得ができなかった場合。

・相見積もりの不足: 指定された通数(2社以上など)が揃わない場合。

・要件の不一致: 申請時の事業計画と、実際の発注内容に大きな乖離がある場合。 - Q3. 見積書は申請時のものをそのまま使えばいい?

- A. 有効期限に注意し、必要なら再取得してください。 内示から交付決定までは1~3ヶ月かかることがあり、その間に申請時の見積書の有効期限(通常30~90日)が切れてしまうケースが多発しています。 交付申請のタイミングで期限が切れている見積書は無効となるため、業者に依頼して日付を更新したものを再発行してもらう必要があります。

- Q4. 内示の有無で金融機関の融資対応はどう変わる?

- A. 「採択通知書」があれば、審査がスムーズに進みます。 多くの金融機関では、行政からの「採択通知書(内示)」を事業の信頼性の証(エビデンス)とみなし、つなぎ融資の審査を前向きに進めてくれます。 補助金は「後払い」であり、先に自社で支払いを済ませる必要があるため、内示が出た段階ですぐに金融機関へ相談に行き、資金調達の目処を立てておくことが重要です。

- Q5. 交付決定前の「仮契約」や「予約」なら大丈夫?

- A. 非常にリスクが高いため、避けるべきです。 「仮」や「予約」という名目であっても、手付金の支払いや、実質的な作業の拘束(予約枠の確保によるキャンセル料発生など)が伴う場合、事務局から「実質的な契約行為があった」とみなされる可能性があります。 どうしても予約が必要な場合は、「交付決定が下りなかった場合は白紙撤回とし、費用は発生しない」旨を明記した覚書を交わすなど、慎重な対応が求められます。

- Q6. もし日付をごまかして申請したらどうなる?

- A. 重いペナルティ(加算金・社名公表)が科される可能性があります。発注日や納品日を改ざんして報告することは不正受給にあたります。近年は検査が厳格化する傾向にあり、発覚した場合は 交付決定の取り消しや返還 に加え、 加算金が上乗せ されることがあります。また、所管や事案の内容によっては、社名公表や一定期間の交付停止など、重い措置につながる可能性があります。

まとめ

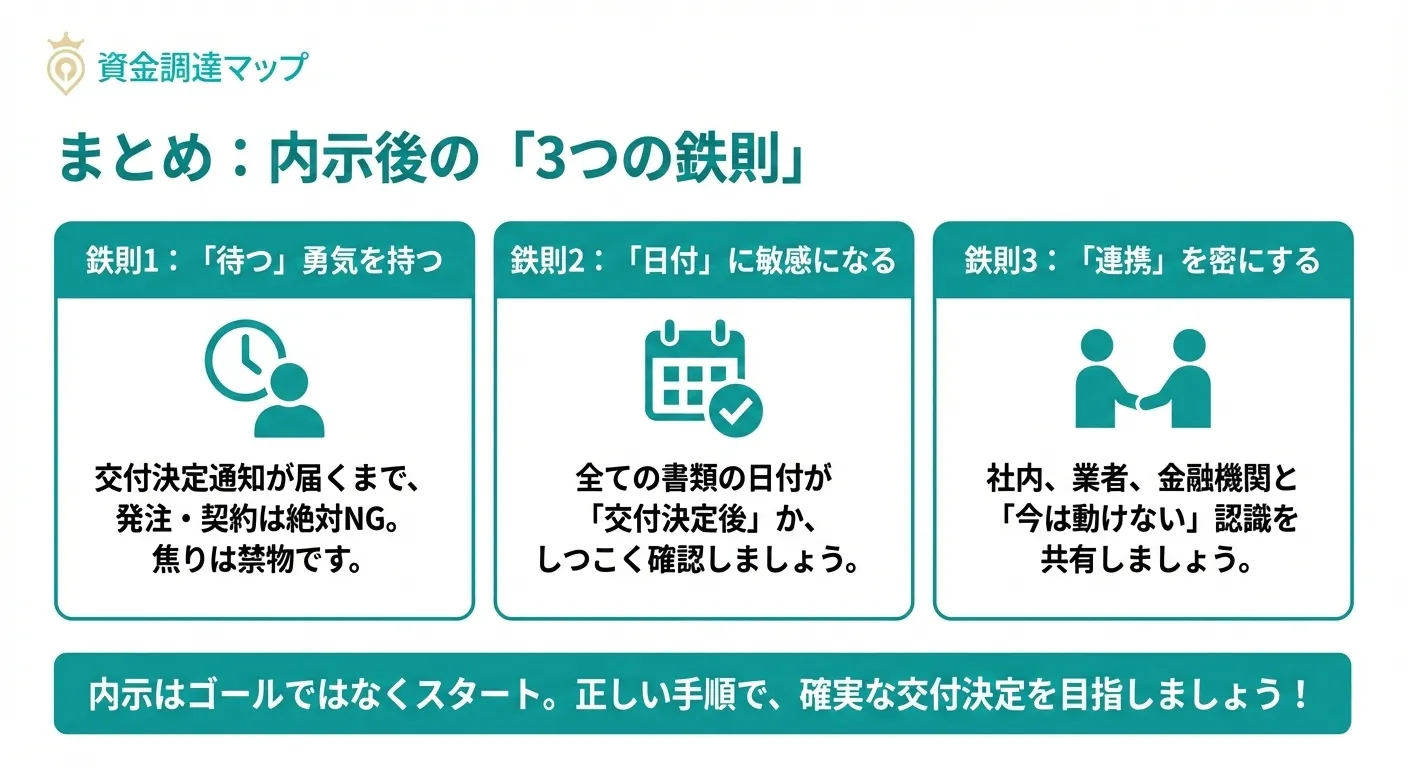

補助金の「内示」とは何か、その意味と制度上の位置づけ、実際の流れやスケジュール、そして2026年の新ルール下で想定されるリスクについて、本記事では網羅的に解説しました。

内示通知は、事業計画や資金調達、対外的な信用を大きく後押ししてくれる重要なタイミングですが、あくまで「採択予定」の暫定通知であり、ゴールではありません。 むしろ、ここから交付決定までの1〜3ヶ月間こそが、補助金を確実に受け取るための「本番のスタート」と言えます。

特に2026年は、長らく続いた特例措置(事前着手)が縮小され、平時の厳格なルールに戻っています。 現場のシミュレーションでも見たように、「内示が出たから」という油断や、「過去は大丈夫だったから」という思い込みが、数百万・数千万円の損失(補助対象外)に直結するリスクが高まっています。

最後に、内示通知を受け取った事業者が明日から実践すべき「3つの鉄則」を整理しておきます。

- 「待つ」勇気を持つ

交付決定通知書が手元に届くまでは、どんなに急かされても発注書や契約書にハンコを押さないでください。メールでの指示も厳禁です。 - 「日付」に敏感になる

見積書の期限切れや、工事日報の日付など、すべての書類の日付が「交付決定後」になっているか、しつこいほど確認してください。 - 「連携」を密にする

社内の担当者だけでなく、発注先の業者や金融機関とも情報を共有し、「今はまだ動けない期間である」という認識を統一してください。

補助金は、ルールを守って正しく活用すれば、企業の成長を加速させる強力な武器になります。 まずは深呼吸をして、交付申請の準備を慎重に進めましょう。「急がば回れ」の精神で、確実な交付決定を手に入れることが、あなたの事業を成功させる最短ルートです。

外部関連記事

会社ランキング ファクタリングシークで

今すぐ確認する