関連記事

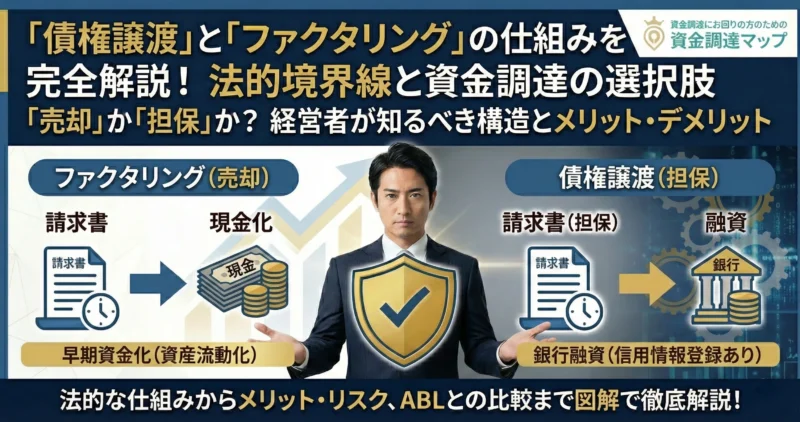

ファクタリングの基本概念

ファクタリングとは、「売掛金(請求権)」を第三者であるファクタリング会社へ譲渡し、即時に現金化できる資金調達・リスク回避サービスです。

銀行借入のような債務増加・審査の厳格さがなく、返済義務も発生しません。

元々は商社や大企業のための仕組みでしたが、近年は中小企業・個人事業主・医療機関・建設業・フリーランスまで広く普及し、経営改善や資金ショート防止策として不可欠な手法となっています。

- 1. 請求書=売掛債権を「現金化」するサービス

- 2. 返済義務がなく、バランスシート(BS)への影響が少ない

- 3. 銀行融資・ビジネスローンよりも柔軟・迅速

- 4. 未回収リスクや倒産リスクの分散にも有効

売掛債権:企業が商品やサービスを納品・提供後に発生し、決められた期日までに回収する権利。

譲渡登記:売掛金の所有権移転を公的に記録する手続き。トラブル防止に使われます。

【実務コラム】

ファクタリングは「一時的な資金難→成長軌道回帰」「融資審査NG時の代替調達」「新規開拓の原資確保」といった現場の最終手段から、いまや「定期的なキャッシュフロー最適化策」として根付きつつあります。

【実際の利用例】

「地方卸売業・年商2億円のB社は、繁忙期に売掛債権が膨らみ銀行借入が困難に。ファクタリング導入後、2営業日で1000万円を調達し、資材仕入や人件費への資金ショートを回避できた。」

ファクタリングの歴史と背景

ファクタリングの起源は15世紀イタリア商人に遡り、18世紀英国・19世紀米国で大規模化。日本では昭和後期(1970年代)都市銀行グループの信用保証部門が欧米方式を導入、1990年代以降に中小企業向けサービスが普及しました。

- 手形取引の代替策として普及

- バブル崩壊後の金融機関貸し渋りにより需要が拡大

- 2000年代、IT化・フィンテック企業の参入でオンラインファクタリングが誕生

なぜ日本で必要とされるか?

– 銀行融資審査の厳格化・決算主義

– 請求サイト(回収サイクル)が長い日本独特の商習慣

– 取引先の倒産や遅延リスク回避

– 短期資金ニーズへの柔軟対応

【体験談】

「経営危機に直面した製造業C社は、1997年の金融危機で銀行の貸し剥がしに遭い、初めてファクタリングを利用。銀行に頼らず資金調達できたことで連鎖倒産を免れた。」(筆者支援先事例より)

【専門家コメント】

中小企業庁の統計でも「売掛債権の早期現金化は、資金調達多様化・倒産リスク低減に有効」と公表されています。

参照:中小企業庁

ファクタリングの目的と利用シーン

ファクタリング活用の主目的は資金調達・キャッシュフロー改善・信用リスク分散ですが、昨今はDX投資・事業再構築・人材確保・原材料価格高騰対応など新たな経営課題にも活用されています。

【主な利用シーン】

- 仕入代金や人件費など「急な資金ニーズ」発生時

- 新規設備導入や広告宣伝費の先行投資

- 銀行借入枠が一杯、または新規融資が困難な状況

- 与信枠を温存しつつキャッシュフローを平準化したい場合

- 取引先の倒産・支払い遅延によるリスクヘッジ

また、個人事業主や医療機関・介護事業者では「診療報酬・介護報酬ファクタリング」として、入金まで2か月超かかる公的報酬の前倒し現金化にも重宝されています。

【実務現場の声】

「コロナ禍で売上激減、政策融資も申請したが審査待ちが長引いた。ファクタリングで翌日には500万円が入金され、従業員給与を確保できた」(飲食チェーン経営者・2022年)

・資金調達=「借入」ではない柔軟な選択肢

・「与信管理」「経理事務簡略化」「売上拡大の先行投資」にも寄与

・業種・規模を問わず多様な使い道に適応

ファクタリングの基本的な仕組み

ファクタリングの仕組みを簡単にまとめると、「債権(売掛金)の買取・譲渡」→「現金化」という流れです。

- 企業(債権者)が「売掛金(請求書)」を保有している

- ファクタリング会社が与信審査し、売掛債権を評価

- 両者間で契約を締結(2者間または3者間)

- ファクタリング会社が売掛金の70~95%程度を即時現金で支払い

- 売掛金の支払期日到来時に、取引先(債務者)が残額を支払う

ファクタリングの5つの主要方式

1. 買取型ファクタリング(債権買取)

2. 保証型ファクタリング(債権保証)

3. 診療・介護報酬ファクタリング

4. 2者間ファクタリング

5. 3者間ファクタリング

(例)

事業者 → ファクタリング会社:債権売却 → 現金受領

取引先(売掛先)→ 事業者 or ファクタリング会社:売掛金支払い誤解されやすい注意点: ファクタリングは借入ではなく「資産売却」扱いのため、返済義務や新たな負債計上にはなりませんが、会計上の「債権譲渡通知」「譲渡登記」の有無で処理方法が異なります。

買取型ファクタリングの流れ

買取型ファクタリングは、最も一般的かつ国内中小企業の9割が利用する主流方式です。

「売掛金」をファクタリング会社が買い取り、売却側は現金化できるという点が最大の特徴です。

流れは以下の通りです。

- 事業者が売掛金の内容(請求先、金額、期日など)をファクタリング会社へ提示

- ファクタリング会社が取引先の信用力・請求内容を調査・審査

- 審査通過後、契約締結。売掛金の譲渡契約・必要書類の確認(登記が必要な場合あり)

- 契約締結後、売掛金額の70~95%程度が「買取代金」として即日~3営業日以内に入金

- 期日到来時、取引先から売掛金全額がファクタリング会社へ支払われる

【売掛金の譲渡の意味】

債権譲渡により、回収リスクや未入金リスクはファクタリング会社側へ移転。売却側は入金を待たず資金化できる一方、回収不能の場合も責任は原則ありません(リコース型/ノンリコース型で条件が異なるため要確認)。

ファクタリング利用により、資金回収まで数か月かかる取引でも、即日~3日以内の現金化が可能。資金ショート回避や新規投資・仕入の前倒しが実現し、経営スピードを大きく変えられます。

- 買取率は売掛先の信用力・取引金額・債権の種類により変動(一般的には70~95%)

- 契約時の注意点:「リコース条項(売却後に売主へ返還請求できる条項)」の有無は要確認

【実務コラム】

「地方建設業者D社は、自治体発注工事の入金が4か月後。資材業者への即時現金払いが必要だったため、買取型ファクタリングを導入。1,000万円の売掛金を95%即日入金で現金化し、資材手配が遅れるリスクを回避した。融資枠は温存し、信用情報も毀損しなかった。」

中小企業診断士や税理士からも「売掛債権の現金化により資金繰りが安定し、企業倒産リスクの低減につながる」と評価されています(独立行政法人中小企業基盤整備機構)。

保証型ファクタリングの流れ

保証型ファクタリングは、「売掛金の回収保証」をファクタリング会社が引き受けるサービスです。

取引先の倒産・未入金リスクに備え、万が一の時はファクタリング会社が債権回収を代行・補填するため、経営者の精神的負担も大幅に軽減されます。

銀行系・総合商社・大企業向けによく利用される方式です。

- 売掛金をファクタリング会社が「保証」する契約を締結

- 取引先が万が一支払不能になった場合、一定範囲内でファクタリング会社が代位弁済

- 通常は売掛金の回収請求権を保有したまま、リスクだけ保証される(保険商品に近い性質)

- 通常は「一括保証」「包括保証」など、保証範囲・担保内容・保証上限が契約で定められる

- 保証料は売掛金額の1~2%が相場。取引規模や信用力によって異なる

- ノンリコース型=原則として利用者に返済請求なし(ただし虚偽・不正時は例外)

保証型では物的・人的担保を追加要求されるケースが少なく、債権の信用力のみで保証が成立しやすい。これにより、資産を手放すリスクなくリスクヘッジが可能です。

【注意点】

保証の範囲や除外条項(「既往不良債権」「取引先の故意による未払い」など)には十分注意。保証内容・責任分界点を必ず契約書で確認しましょう。

【現場経験談】

大手自動車部品メーカーE社(年商200億)は、海外取引先への大量納品の際、信用リスクヘッジのため保証型ファクタリングを活用。取引先倒産時も損失が限定され、国内金融機関からの信用評価も向上した。

2者間と3者間ファクタリングの違い

2者間ファクタリングと3者間ファクタリングは、契約の当事者数・債権譲渡通知の有無が最大の違いです。

| 方式 | 契約当事者 | 通知の有無 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 2者間 | 利用者+ファクタリング会社 | 原則なし | 取引先に知られず利用可能。手数料高め。中小零細向けが多い |

| 3者間 | 利用者+ファクタリング会社+取引先 | 通知義務あり | 取引先の同意・協力が必須。手数料は安価。透明性・信頼性が高い |

【2者間方式のメリット・デメリット】

– 取引先に資金繰りを知られない(信用維持、営業関係悪化を防げる)

– 審査はファクタリング会社と直接行うためスピード感が高い

– 手数料は高め(3~15%)、債権回収リスクはファクタリング会社が負う

– 悪質業者の参入も多いため、会社選びに特に注意

【3者間方式のメリット・デメリット】

– 取引先(売掛先)も契約当事者となるため、債権譲渡の透明性・信頼性が高い

– 手数料が安い(1.5~5%)、大口案件・公共工事・医療機関・大手企業向け

– 取引先に資金繰り状況を知られるリスクあり

【体験談】

「小規模製造業F社は、同業者の紹介で2者間ファクタリングを利用し、営業先に知られずに短期資金を調達。逆に建設業G社は、自治体工事の入金繰延で3者間ファクタリングを選択し、手数料2%で大口案件に対応できた。」

現場で「2者間と3者間どちらが得か?」とよく相談されます。

事業規模・取引先との関係性・スピード重視・手数料・信用への影響…

自社のニーズと取引先との信頼関係を軸に最適方式を選ぶことが重要です。

ファクタリングの種類(契約方式別)

契約方式によるファクタリングの種類は、実務上「債権譲渡契約」の内容と手続きの違いがポイントです。

- 債権譲渡登記型(3者間ファクタリングで多い)

– 債権譲渡登記を法務局で行い、第三者対抗要件を具備。トラブル防止・悪質業者排除の効果大。

– 債権の所有権移転が公的記録に残るため、安心度が高い(ただし登記費用が別途発生)

– 中堅企業・公共案件・医療機関・大規模取引で主流

- 契約書型(登記なし)

– 2者間ファクタリングで多い

– 契約書のみで完結。取引先に知られないが、所有権主張や法的保全にやや弱み。

– スピード重視・小口・個人事業主・スタートアップ向け - 包括譲渡契約型

– 継続的に複数債権をまとめて一括譲渡する場合。商社・建設・医療法人等で有効

– 長期契約により管理・審査の手間が減り、手数料優遇も受けやすい - 売買契約型

– 売掛金の売買契約により、所有権・支払請求権が完全に移転。債権回収リスクはすべてファクタリング会社側

– 「債権の範囲」「譲渡時の対価」「回収不能時の責任分担」「リコース条項」「通知義務」など、契約書の条項・締結手続きは要精査。

– トラブル多発の元となる「曖昧な合意」「口約束のみ」のケースは必ず避けましょう。

ファクタリングの種類(サービス内容別)

ファクタリングサービスの多様化が進んでおり、取扱商品・手続き・利用者属性ごとに以下のようなカテゴリがあります。

単に「資金化」だけでなく、業界ごとの特化サービスや、Web完結・代行サービスも登場し、選択肢が急増中です。

- 1. オンラインファクタリング

- 特徴:申込~審査~契約までWeb・アプリで完結。AI審査やAPI連携で即日対応。

メリット:スピード・手軽さ・書類の自動化。

デメリット:機械審査中心ゆえ、複雑案件は対応外な場合も。 - 2. 診療・介護報酬ファクタリング

- 特徴:医療・介護機関の「診療報酬」「介護報酬」の早期現金化。

メリット:公的債権ゆえ審査が通りやすく、金利も低水準。

利用例:資金回収まで2か月かかる国保連請求などの前倒し調達。

- 3. 継続型ファクタリング(定期ファクタリング)

- 特徴:毎月・四半期単位で一定額を自動で資金化。

メリット:財務計画に組み込みやすく、長期の安定調達。

- 4. 貸金業型・代理型ファクタリング

- 特徴:貸金業登録のある業者が手数料でなく「利息型」で運用。

注意点:貸金業法違反・違法業者が参入しやすい分野なので必ず行政登録確認を。

その他:請求書買い取り型、企業間連携ファクタリング、建設業特化型、EC事業者向け、海外債権型など用途に応じて多様化が進行。

特にフィンテック系の参入増加により、Web申込→AI与信→即時入金が急拡大しています。

【現場体験談】

「小規模クリニック経営者H氏:国保連への診療報酬が毎月2か月遅れで困っていたが、診療報酬ファクタリング導入で経営安定とスタッフ増員が実現した」

【関連リンク】

金融庁:注意喚起

ファクタリングのメリット

1. 迅速な資金調達

最大のメリットは「スピーディーな資金繰り改善」です。通常、申し込みから最短即日~3営業日以内で現金化可能。銀行融資のような煩雑な審査・面談・保証人・担保設定不要で、書類審査さえ通ればそのまま即入金も可能です。

売掛債権の回収を待たずに、経営のピンチや新規投資に対応できます。

体験談:「IT系スタートアップJ社は、得意先の支払い遅延が続くなかファクタリングを活用し、開発人員の給与・外注費を途切れさせず成長軌道に乗せられた。」

2. 信用情報への影響が少ない

ファクタリングは「借入」ではなく「債権の売却」扱いとなるため、利用者の信用情報(CIC、JICC等)に傷がつきません。

銀行ローンの与信枠を温存でき、今後の融資・補助金・助成金審査にも悪影響を与えません。

また金融機関のように「経営悪化リスク」としてマークされる心配も低いです。

3. 倒産リスクの軽減

債権譲渡によって資金ショートリスクを回避しやすくなります。

「受取手形・売掛金の長期未回収」「大手得意先の支払い遅延」などの不安定要因を、ファクタリングで資金化→即現金に替えられるため、経営破綻リスクを大きく軽減できます。

ファクタリングのデメリット

1. 手数料の発生

最大のデメリットは手数料コストです。相場は売掛金額の2~20%(2者間は高め・3者間は低め)。資金化のスピードと引き換えに、一定のコスト負担を伴います。

手数料が高額になる場合は「売掛先の信用力が低い」「少額案件」「悪質業者」「個人事業主」などのケースが多いです。

2. 取引先の同意が必要な場合がある

3者間ファクタリングでは売掛先(取引先)の同意や契約参加が必要です。

場合によっては資金繰り難や事業状況を知られるリスクもあり、取引先との関係性・信頼性を重視した対応が必要です。

3. 資金調達の上限がある

売掛債権の金額=調達可能金額の上限です。

融資と異なり、「売上が少ない事業者・個人事業主」「単発売掛しかない場合」などは、必要額全てを調達できない場合があります。

また、「上限●千万円まで」「一定規模以下は対象外」など業者ごとの制限もあります。

失敗体験談:「手数料が高額な業者を使ったことで利益が圧縮され、長期的には経営悪化を招いた例もある(飲食業K社)」

ファクタリングはあくまで「緊急対応・成長投資」など限定的な用途で活用すべきです。

ファクタリングの利用手順

1. 申し込みから入金までの流れ

- 【Web・電話・店舗】から申し込み

- 必要書類の提出(請求書・決算書・登記簿謄本など)

- ファクタリング会社による「与信審査」

- 条件提示・手数料や契約内容の説明を受け、契約締結

- 債権譲渡登記・取引先への通知(必要な場合)

- 入金(最短即日~3営業日内)

「審査結果や契約手続きは基本的にメール・Webで進みます。即日現金化の場合は午前中申込~当日中着金が可能な業者も」

入金確認はWeb口座・メール通知等で迅速に行えます。

2. 必要書類の準備

- 請求書(売掛金発生の証明)

- 取引契約書

- 決算書・試算表

- 登記簿謄本(法人の場合)

- 代表者身分証・印鑑証明書

各書類の役割:「債権が実在すること」「虚偽でないこと」「債権譲渡に問題ないこと」を確認するため、書類は厳格に審査されます。

【注意点】 近年、偽造書類による詐欺案件も多発。提出する書類は必ず正規のものを、必要であれば事前に顧問税理士等へ相談を。

ファクタリングの手数料と入金までの期間

1. ファクタリングの手数料の相場

手数料は「売掛先の信用力」「2者間/3者間の違い」「契約金額」「業界・商品タイプ」で大きく変動します。

- 2者間ファクタリング(取引先に通知しない方式):5~20%程度が相場。スピード・匿名性優先の代償として高め。

- 3者間ファクタリング(通知・同意あり):1.5~7%程度。高額案件や大企業・医療・建設系が主流。

- 診療報酬・介護報酬ファクタリング:1.5~4%前後(公的債権のためリスクが低い)

- オンライン即日型や少額商品:10%超もあり

無料や格安をうたう業者は実質「他名目で上乗せ」することも多いので注意!

2. ファクタリングでの入金にかかる期間

- 最短即日(オンライン・Web型、少額型)

- 2~3営業日(一般的な2者間/3者間、審査・登記ありの場合)

- 1週間程度(高額案件、審査厳格型、大企業向け等)

即日入金を希望する場合:「必要書類が完備されていること」「代表者連絡が即対応できること」が重要です。

メール・チャット・Web面談で最速進行が可能。

急ぎ資金調達を希望する際は、1社だけでなく複数社へ同時見積・手数料比較することがリスク低減・コスト削減のコツです。

ファクタリング会社の選び方

1. サービス内容の確認

ファクタリング会社ごとにサービスの特徴・対応業種・手数料・スピード・サポート体制は大きく異なります。

まず、自社の業種や債権規模に対応したサービスであるかを公式サイト・資料で確認しましょう。

- 対応債権:自社の請求書/売掛債権がファクタリング対象か?

- 契約方式:2者間/3者間/オンライン/医療特化型等

- サービス範囲:書類提出から入金までの手順、サポートの有無

- 営業時間・即日対応可能か?

- 手数料体系・実質負担(例:登記費用・調査料の有無も含め確認)

2. 信頼性の評価

会社の信頼性は行政登録の有無、過去の利用者評価・口コミ、長期運営実績で必ずチェックを。金融庁や各種業界団体に登録されているか、オープンな実績を開示しているかは最低条件です。

- 過去の利用者の評判・レビューを複数サイトでチェック

- 金融庁・行政・業界団体登録の有無を公式ページや一覧で確認

- 登記簿・オフィス所在地・運営会社の法人実態

- 「実名・実住所・電話サポート」ありの業者を推奨

3. 利用しやすいファクタリング会社の特徴

スムーズな手続き、多様なサービス、低手数料、アフターサポートがそろった会社はリピーター・法人からも高評価です。

オンライン見積、Web相談、実店舗相談が併用できるなど利便性の高い会社を選びましょう。

利用者の声:「最初は電話・Web両方で相談でき、必要書類の作り方や今後の資金繰りプランまで親身にアドバイスをもらえた。価格だけでなく、対応力・信頼感で選んでよかった」(小売業・L社経営者)

4. ファクタリング会社選びの注意点

審査基準・通知タイミング・契約更新ルール・違約時のペナルティも必ず確認。

また、申込前に複数社へ「無料見積」「比較」を行い、相場やサービスの違いを理解するのも失敗しないコツです。

【専門家コラム】

「特に初めて利用する方は、“価格だけでなく実務サポート・信頼性重視”で選ぶべきです。高額な手数料やトラブル時の対応の差が、その後の経営に大きく影響します」

ファクタリングの利用事例

運送業におけるファクタリング

運送業界では「ガソリン代・高速代・人件費」など即時の資金支払いが常に発生します。特に長距離運行や繁忙期には売上増でも資金ショートリスクが高く、ファクタリングで売掛債権を即時現金化するケースが多いです。

- 大手物流A社:新規取引先の増加で未回収債権が膨張、ファクタリング活用で全ドライバー給与の遅配ゼロを実現

- 個人運送B社:高額修理費が急に必要になり、即日資金調達できたことで営業停止を防止

医療業界での活用

医療・介護分野では「診療報酬・介護報酬」の回収が2か月遅れる商習慣があり、医療法人・クリニック・薬局で資金ショートを防ぐための活用が拡大中です。

「行政へ提出するだけで翌日入金」「医療法人の新規設備投資」など現場の即時資金繰りを可能にしています。

- クリニック経営者の声:「人件費や消耗品費の支払いで困っていたが、診療報酬ファクタリングの利用で経営危機を脱出」

製造業の資金調達事例

製造業では「仕入れや外注先への支払い→製品出荷→売掛金回収」と入金サイクルが長く、ファクタリングで設備投資・人員確保など成長投資を前倒しできる事例が増えています。

大手下請けの資金化、新規ライン立ち上げ時の「資金繰りリスク回避」に有効です。

- 金属加工C社:公共工事の請求分で2,000万円の資金調達。新ライン導入へ投資でき、成長軌道を維持

ファクタリングに関する法律と規制

1. ファクタリングは合法か?

ファクタリングは民法・商法上の「債権譲渡」制度に基づく完全な合法サービスです。

契約書・譲渡登記・通知義務などを適正に履行する限り、違法性はありません(貸金業登録も原則不要)。

- 債権譲渡(民法第466条~)・売買契約・債権譲渡登記(商法・民法)

- 3者間方式で「通知義務」、2者間方式でも一定要件下で有効

違法・グレーゾーンとなるケース:

- 実態が債権譲渡ではなく「高利貸付」に該当(実質的な融資)

- 担保設定や違法な取り立て行為

- 売買契約に明確な債権が存在しない(架空・偽造)

2. 悪徳業者に注意

【要注意!】「ファクタリング」と称して実態は高金利の違法金融・ヤミ金業者による詐欺被害も報告されています。

悪徳業者は高額な違約金・取立行為・偽装契約など手口も多様化しており、トラブル・法的リスクも大きくなっています。

- 「契約書を渡さない」「実態不明」「実在しない会社や担当者」

- 支払猶予・返済を強要、暴力的な催促

【トラブル事例】「無料見積後に契約書を交わさず資金を受領、後日法外な利息を請求され返済不能に陥った」

※必ず契約内容・会社の正体・行政登録・業界口コミを複数確認しましょう

ファクタリングに関するよくある質問

ファクタリングの審査基準は?

審査のポイントは「債権の実在性・取引先の信用力・自社の経営実績・必要書類の正確性」。

多くは債権そのものの信頼性と、過去の取引実績が重視されます。決算書や請求書の内容に不備や偽造がないかも厳重に確認されます。

- 実績:過去の売掛回収実績・入金遅延率

- 必要資料:請求書、契約書、決算書、登記簿、代表者身分証など

手数料はどのくらいか?

手数料は売掛先の信用度・契約方式で1.5%~20%まで幅があります。銀行融資との比較では「スピード・信用情報への影響の無さ」が優位ですが、コストは融資より高い場合もあります。

- 銀行は低金利だが審査・担保が厳しい

- ファクタリングは無担保・信用情報無傷だが、手数料は高め

個人事業主でも利用できるか?

可能です。個人事業主・フリーランス向けに特化したオンラインファクタリングも増加中。

法人との違いは「売掛金の発生状況」「契約書面の内容」のみで、業種・規模問わず相談できます。

最近は「クラウド会計連携型」「電子請求書対応型」など個人事業主向けサービスも充実しています。

利用体験談:「売上が安定しないフリーランスデザイナーでも、2万円から即日資金化でき、急な案件にも対応できるようになった」

まとめと今後の展望

ファクタリングの未来

ファクタリングは今後も「多様化・オンライン化・自動化・審査AI化」が進展し、資金調達の新たなインフラへ成長することが見込まれます。

フィンテックや大手金融機関の参入、クラウド連携・API化などテクノロジー進化が市場を牽引。

「伝統的な売掛債権」だけでなく、サブスクリプション売上・電子契約債権・個人間取引にも拡大しています。

- ケースに応じて多様なサービスの組み合わせが可能

- 電子帳簿保存法対応・DX投資の一環としての活用も増加

- 経営者・個人事業主・医療・建設・ITなど幅広い層に浸透

資金調達の新たな選択肢としての可能性

従来の「融資一択」から、「柔軟・スピード・分散・信用情報に優しい調達」という点で、ファクタリングは今後ますます重要性を増します。

自社の成長戦略・危機管理・多様な資金繰りニーズに応じ、最適な選択肢を検討しましょう。

外部関連記事

会社ランキング ファクタリングシークで

今すぐ確認する