2024年度をもって事業再構築補助金は終了し、その後継制度として「中小企業新事業進出補助金」が新たにスタートしました。本記事では、旧制度と新制度の違い・変更点を分かりやすく整理しながら、中小企業や個人事業主が補助金を最大限に活用するためのポイントや、最新の申請要件、対象経費、補助率、実際の活用事例まで徹底的に解説します。制度設計の背景から実務で押さえておくべき注意点まで、初めて申請する方にも経験者にも役立つ実践的なガイドです。自社の新たな挑戦に向け、最適な補助金活用のヒントを本記事で見つけてください。

第1章:事業再構築補助金の終了と新事業進出補助金の創設

2020年、新型コロナウイルス感染症の影響が日本全国に広がる中で、急激な売上減少や市場の変化に直面した多くの中小企業の経営環境は大きく揺らぎました。政府は、こうした厳しい状況に対応するため、「事業再構築補助金」という大型支援策を打ち出しました。これは、従来型の助成金とは異なり、単なる資金繰り支援ではなく、企業が既存の枠組みから抜け出し、新しい事業や分野に“大胆に再構築”することを促すものでした。コロナ禍の混乱期にあって、業種転換・事業転換・新規事業創出など、約10万件以上もの多様な取り組みが全国で採択され、一定の役割を果たしてきました。

しかし、ウィズコロナ・アフターコロナへと社会が転換していく中で、中小企業支援の課題も変化してきます。事業再構築補助金では「コロナ禍による売上減少」を中心に据えた救済色が強く、急場しのぎの転換や一時的な延命策にとどまるケースも見受けられました。制度の終盤には「審査が厳格化し、採択率が低下」「補助対象が分かりにくい」「本当に成長性のある事業に絞り込む必要が出てきた」といった課題も浮き彫りとなりました。

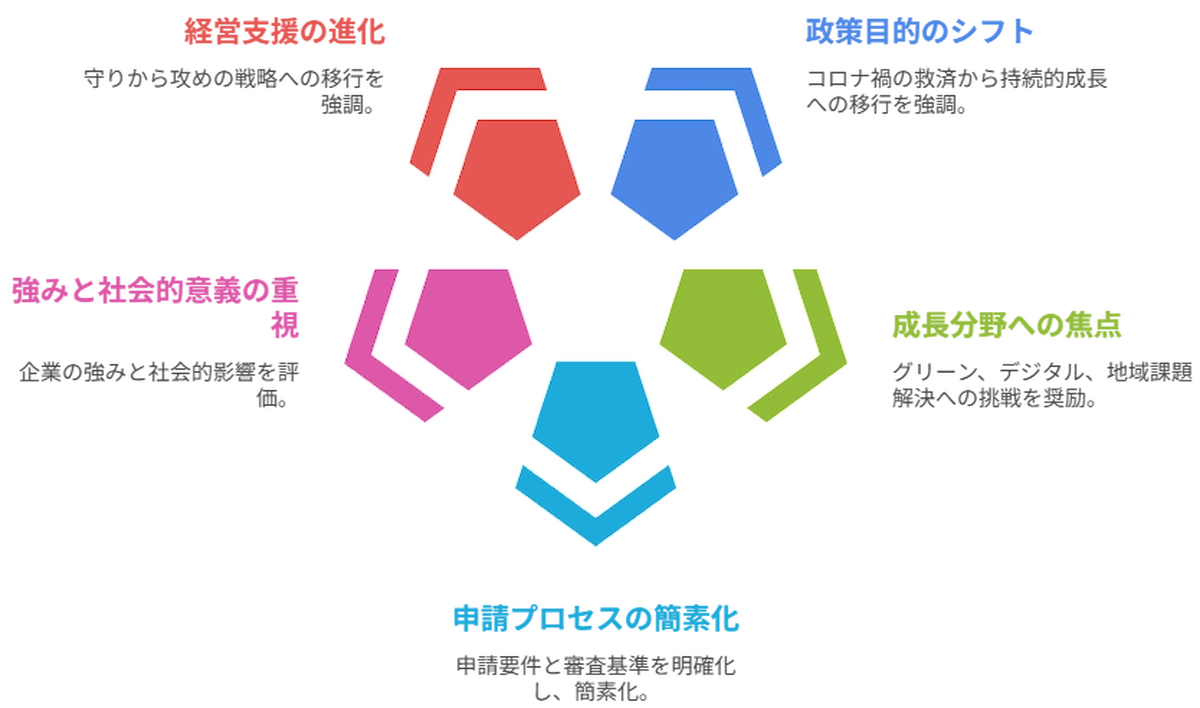

こうした社会的背景や現場の声を受けて、2025年度から新たに登場したのが「中小企業新事業進出補助金」です。新制度では、「コロナ禍」という非常時対応の観点から、「未来志向」「持続的成長」「成長分野へのシフト」という観点へ政策の軸足が移されています。政府や中小企業庁は、再び外部環境が激変した際にも、柔軟かつ持続的な経営体質を作ることのできる中小企業を増やしたい、という明確な意図を打ち出しています。

とくに、

・グリーン分野(脱炭素、再生エネルギー、環境ビジネス)

・デジタル分野(AI、IoT、DX、クラウド活用)

・地域課題解決(人口減少、高齢化対応、観光再生等)

・グローバル展開や産業の多角化、次世代人材育成

など、社会全体の構造変化を見据えた“攻めの投資”に対して、国が重点的に後押しする仕組みに変化しています。

また、制度設計上もいくつかの大きな転換点が見られます。

・申請要件がシンプルかつ明確になった(従来は煩雑な売上要件が多段階だったが、より分かりやすい基準へ整理)

・審査項目の透明性が向上し、審査プロセスの合理化や加点要素の明示化が図られた

・実際に地域経済や雇用維持・創出に寄与する「成長の芽」を持つ事業が優遇される評価軸に

・アフターコロナの経済社会で特に注目される分野への進出が加点されやすい

現場の声としては、「過去の事業再構築補助金で培ったノウハウや失敗体験を、より実践的な新規事業構想に活かせるようになった」「自社の強みや地域特性を活かした新分野進出が評価されやすくなった」といった好意的な意見が増えています。一方で、依然として事業計画の緻密さや実現可能性が厳しく問われるため、従来以上に“準備の質”が問われる制度となっています。

制度の変更は単なる「補助金の名前や要件が変わった」だけにとどまりません。政策の焦点そのものが、危機下での「守り」から、ポストコロナ時代の「攻め」や「成長」「持続可能性」へと大きく移行したことを理解する必要があります。だからこそ、新事業進出補助金を活用する際は、時流や社会要請をふまえた“自社らしい成長戦略”をしっかりと描くことが今まで以上に求められているのです。

この章では、こうした社会的背景や政策当局の狙い、現場の受け止め、そして補助金活用の本質的な意義まで、多角的に深掘りして解説します。制度の単なる「比較」や「概要紹介」に終始せず、「なぜ今、どう変わったのか?」を本質から理解することが、次の具体的な申請戦略・活用ステップにつながります。

第2章:制度設計の主な変更点まとめ

中小企業新事業進出補助金では、申請や審査、補助金の運用に関してさまざまな実務的な改善が行われています。ここでは、旧制度からの進化点・現場レベルで実感できる具体的な変更点にフォーカスして解説します。

1. 電子申請の標準化とサポート強化

申請手続きは原則としてGビズIDを利用した電子申請に統一され、ペーパーレス・ワンストップ化が進みました。これにより申請プロセスが大幅に効率化され、マイページ上で進捗確認や書類管理が可能となっています。また、公式ウェブサイト上で最新の記入例・FAQ・チャットサポートも拡充され、初めての事業者でもスムーズな申請ができるようになっています。

2. 審査基準・加点項目の可視化

従来「どこが評価されたのか分かりづらい」という声が多かった審査について、評価基準や加点ポイントがガイドラインや公募要領に明確化されました。「事業計画の具体性」「成長性」「社会的インパクト」「雇用や地域経済への貢献」など、それぞれ具体的な審査視点が示されているため、申請者は戦略的にアピールポイントを設計しやすくなっています。

3. 要件・分類の簡素化と重点分野の明確化

旧制度で複雑だった売上減少要件や事業類型の選択は大幅に簡素化されました。代わりに「成長性」「新規性」「社会課題解決力」など、わかりやすい軸で判定されます。さらに、グリーン・デジタル・地域課題等、国が重点化する分野への進出は加点対象として明示されるようになりました。

4. 交付・報告・監査体制のアップデート

補助金交付後の実績報告や証憑管理についても、オンライン提出やフォーマット例の公開などで大幅に負担軽減されています。一方で、不正防止や透明性確保のための自動チェック機能や、必要に応じた外部監査の導入など、ガバナンスも強化されています。

5. 支援機関・専門家サポートの拡充

中小企業診断士や経営革新等支援機関との連携強化が制度内で進みました。申請前の無料相談会、オンラインセミナー、申請内容のブラッシュアップサポートなど、「伴走型支援」のメニューが拡充されています。

6. 申請・事業実施の実務負担軽減と柔軟運用

事業実施・進捗報告もシステム上で簡単にできるようになり、万一の遅延や計画変更も、オンラインで事前相談・申請が可能です。これにより、現場の実情に合わせて柔軟な運用がしやすくなっています。

このような一連の制度設計のアップデートにより、中小企業が積極的かつ持続的に新規事業に挑戦しやすい環境が整っています。「制度はあってもハードルが高い」という時代から、「現場に即した実践的な制度」へと進化した点が大きな特徴です。

第3章:新事業進出補助金の目的と対象範囲

中小企業新事業進出補助金は、単なる事業再構築補助金の延長ではなく、日本の中小企業が新しい分野への進出や事業の多角化を実現し、持続的な成長や社会的課題の解決につなげることを目的とした制度です。従来のような売上減少への対応策ではなく、ポストコロナ時代に求められる「攻め」の経営、そして日本経済の活力再生を意識した政策的な転換点となっています。

新制度の目的は、「新分野進出」「成長分野への転換」「地域課題への対応」「雇用の維持・創出」など、多角的な成長を後押しすることにあります。これにより、グリーン分野(環境・再生エネルギー)、デジタル分野(AI・IoT・DX)、医療や福祉、観光、さらには農林水産、製造、サービスなど、幅広い業種・事業内容が対象となります。国の成長戦略や社会課題解決に寄与する事業は、審査でも高く評価されやすくなっています。

具体的には、既存事業の枠にとらわれず、新たな技術やノウハウを活用した商品・サービス開発、異業種への展開、地域特性を活かした新市場の創出など、チャレンジ精神のある事業計画が求められます。また、単なる設備投資やリニューアルだけではなく、「どのように社会的価値や地域経済の波及効果を生み出すか」が大きなポイントです。

補助の対象となるのは、中小企業基本法で定められた中小企業・小規模事業者、個人事業主、NPO法人、各種組合など多様な形態です。対象規模は小規模から中堅まで幅広く、法人格や業種に制限はありません。ただし、「新規性」「成長性」「社会的インパクト」といった観点が審査で厳しく問われるため、従来型の単なる延長事業ではなく、未来を見据えたビジョンと実現力が不可欠です。

今後は、既存ビジネスのリニューアルではなく、全く新しい付加価値や社会課題解決型ビジネスへの挑戦が求められています。自社の強みや地域の特色と社会ニーズを結び付け、どのように新分野へ進出し成長させていくか――そのストーリーと戦略こそが、採択の重要なカギを握るのです。

| 目的(ポイント要約) | 対象範囲(具体例) |

|---|---|

| ・新分野進出や事業の多角化による持続的成長の後押し ・社会課題の解決や地域経済への波及効果の創出 ・攻めの経営・付加価値創出を促進 ・雇用の維持や新たな雇用創出につながる取り組みの支援 | ・中小企業基本法で定める中小企業・小規模事業者 ・個人事業主、NPO法人、各種組合など幅広い法人格 ・対象業種は製造業、サービス業、IT、観光、農林水産、医療・福祉などほぼ全業種 ・規模は小規模事業者から中堅規模までカバー ・特にグリーン分野、デジタル分野、地域課題解決型、雇用創出型事業などは重点的に評価 |

第4章:申請要件・審査基準の変更点と最新動向

中小企業新事業進出補助金では、申請要件や審査基準が旧・事業再構築補助金と比べて大きく見直されています。最大の特徴は、「成長分野への積極的な進出」「新規性・独自性」「社会的インパクト」といった視点が一層重視されるようになった点です。

まず申請にあたり、従来のような厳格な売上減少要件や事業転換の類型選択は撤廃され、よりシンプルで分かりやすい要件に整理されました。具体的には、申請事業が自社の新分野への進出や成長分野への取り組みであり、かつ事業計画の実現可能性と収益性が論理的に示されていれば、申請対象となります。また、社会課題の解決や地域経済への貢献、雇用維持・拡大などの社会的要素を積極的に盛り込むことで、加点評価を狙うことができます。

審査においては、「事業計画書」が最大の評価ポイントとなります。事業の新規性や独自性だけでなく、どのような市場でどんなニーズに応え、どんな価値を創出するのか、その実現可能性を数値やデータとともに明確に記載することが求められます。特に、「なぜ今この分野に進出するのか」「社会的・経済的な波及効果は何か」といった説明の質が、これまで以上に問われます。

また、申請者の財務状況や経営体制も重視されます。財務が極端に不安定な場合や、実行体制が曖昧な場合は、事業計画の実現性に疑義が持たれやすくなります。そのため、自己資金・外部資金の確保状況や、事業のリスクマネジメント体制なども計画書内でしっかり説明することが重要です。

2025年公募では、特に「グリーン分野」「デジタル分野」など国の成長戦略と合致する領域での新規事業、または地域課題に対する具体的な解決策を提示した事業計画が高く評価される傾向が顕著です。一方、単なる設備更新や、既存事業の延長線上にある計画では評価が得られにくくなっています。

最後に、審査基準や加点要素、審査方法は公式ガイドラインや公募要領で明示されているため、必ず最新版を事前に確認し、必要な要素を計画書に反映させることが不可欠です。採択率を高めるためには、自社の強み・社会的意義・具体的な実現方法を論理的かつ明確に示すことが求められています。

| 主な項目 | 旧・事業再構築補助金 | 中小企業新事業進出補助金 |

|---|---|---|

| 売上減少要件 | 過去数か月間の売上減少が必須 | 要件撤廃、問われない |

| 事業転換・類型選択 | 複数の転換類型から選択が必要 | 類型の細分化廃止、シンプルに整理 |

| 重点分野・加点項目 | 一部重視、公開度低め | グリーン・デジタル・地域課題など明確化、加点項目も事前公開 |

| 事業計画書の内容 | 新規性・実現可能性が中心、加点視点はやや曖昧 | 社会的意義・波及効果・雇用創出も必須視点に |

| 審査の透明性 | 評価基準や加点が分かりづらい | 評価基準・加点項目が事前明示され戦略立案しやすい |

| 申請・審査プロセス | 紙申請・類型別資料など煩雑な傾向 | 電子申請標準、書類も簡素化 |

| 審査基準の傾向 | コロナ影響下の救済色が強い | 成長・未来志向と社会的価値を重視 |

- 売上減少などの「救済型要件」が撤廃され、挑戦型・成長型の事業が広く対象に

- 審査基準や加点項目が明示化され、戦略的な申請がしやすくなった

- 電子申請・オンライン対応の徹底で申請・審査の負担が大幅軽減

- 社会課題解決や地域・雇用への波及効果がより強く求められるように

第5章:補助上限額・補助率・特別枠の新旧比較

中小企業新事業進出補助金では、補助金額の上限や補助率の設計にも大きな変更が加えられています。旧・事業再構築補助金の時代は、「救済的な資金支援」という側面が強く、売上減少要件に応じて大規模な投資でも手厚く補助される枠組みがありました。これに対し新制度では、「成長分野への攻めの投資」を本質的に促すべく、より実質的な事業計画と成果が重視される仕組みに転換しています。

まず、補助上限額は、事業規模や計画の内容によって幅を持たせて設計されており、最大数千万円規模の大型プロジェクトから、小規模・実証的な取り組みまで幅広く対応できるようになっています。加えて、分野ごとの優遇や、雇用拡大・地域貢献などの要素を盛り込んだ事業では、特別枠や加点措置による上乗せが用意されています。

補助率についても、原則として中小企業では2/3、小規模事業者では最大3/4となる場合もあり、自己資金・外部資金との組み合わせで無理のない資金計画が立てやすくなっています。従来の一律的な補助率から、事業規模や分野、社会的意義に応じて柔軟に対応できる設計に変わりました。

また、特別枠については、グリーン分野やデジタル分野など、国が重要と認める成長分野のプロジェクトや、賃上げ・地域経済への高い貢献が期待される事業などに対して、通常枠よりも高い補助上限や補助率が適用されることがあります。このため、自社の事業がどの枠に該当するか、事前に公式の公募要領を確認し、適切に申請区分を選ぶことが重要です。

さらに、補助金はあくまでも事業目的に即して「交付された資金」であるため、用途外での使用や要件違反があった場合には返還義務が発生します。採択後の会計処理や報告も厳格化されているため、資金管理や証憑の保存、税務上の処理についても十分に注意が必要です。

このように、新制度では「単に多額の補助を受ける」ことではなく、計画的・戦略的な資金活用と事業成果の両立が強く求められています。自己資金とのバランスや、将来の経営成長を見据えた資金調達戦略を立てることが、補助金活用成功のカギとなります。

| 主な項目 | 旧・事業再構築補助金 | 新・中小企業新事業進出補助金 |

|---|---|---|

| 補助上限額 | 大規模投資向けに最大1億円以上も可能(枠により異なる) | 数百万円~数千万円まで幅広い設定。分野・事業内容で変動 |

| 補助率 | 中小企業:2/3程度 小規模:2/3または3/4(枠による) | 原則中小企業2/3、小規模は3/4も可(条件付) |

| 特別枠・加点 | 緊急対策枠や賃上げ枠など、コロナ救済色が強い | グリーン・デジタル・雇用創出・地域課題型で加点や上限増枠 |

| 自己資金要件 | 自己資金要件は一部で緩和 | 外部資金との併用も推奨。実現性重視 |

| 返済義務 | 用途外使用・違反時は返還義務 | 同様に返還義務。会計・証憑管理も厳格化 |

| 会計処理・報告 | 簡易な事例も多かった | 定期報告・証拠書類の保存義務強化 |

- 補助金は用途や事業計画に沿った使途のみ認められ、流用は厳禁

- 交付後も会計処理・証憑保存・実績報告を厳格に求められる

- 申請時に自己資金や外部資金の調達計画も明確にしておくことが重要

- 補助金頼みではなく、自社の成長戦略の一部として資金計画を構築すること

- 公募要領・ガイドラインの最新内容を必ず事前に確認し、申請区分や加点条件を正しく選択する

第6章:対象経費・補助対象外経費の新たなルール

中小企業新事業進出補助金の申請においては、「どの経費が補助対象になるか」を正しく理解することが非常に重要です。なぜなら、補助対象外の経費を事業計画や経費内訳に含めてしまうと、その分は補助金の対象から除外され、最悪の場合は申請自体が不採択となるリスクもあるためです。

新制度では、旧・事業再構築補助金時代と比較して、補助対象経費の範囲や考え方がより分かりやすく、かつ時代の変化やデジタル・グリーン分野への投資を意識した形に整理されています。

主な補助対象経費としては、以下のようなものが挙げられます。

- 建物費(新築・改修など事業用建物に必要な工事費用)

- 機械装置・システム構築費(生産設備、ITシステム、DX化のための導入費用)

- 専門家経費(事業推進のためのコンサルタント・専門家への謝金等)

- クラウドサービス利用費(ITインフラやDX推進のためのサブスクリプション費用)

- 広告宣伝費・販売促進費(新規事業やサービスのPR、プロモーションのための費用)

- 試作品・製品開発費(新商品・新サービスの開発に必要な材料費や委託費など)

- 研修費・人材育成費(新分野進出やDX推進のための社内外研修費用)

一方で、補助対象外とされる主な経費も明確に定められています。

- 日常的な運転資金(通常業務にかかる人件費や家賃、光熱費など)

- 既存設備や不動産の購入費用

- 汎用的な事務機器や消耗品

- 申請者自身や関連会社からの調達による不適切な取引

- 公序良俗に反する用途や、社会通念上認められない経費

このように、制度設計上「将来の成長につながる投資」「新分野への進出に必要な初期投資」「社会的インパクトを生む取り組み」に限定されている点が大きな特徴です。

また、グリーン分野やデジタル分野に関する投資(例:省エネ設備、再エネ機器、AI・IoT導入等)は、補助対象経費として特に重視される傾向にあります。計画段階で迷う場合は、公式の公募要領やFAQを必ず参照し、事前に補助対象可否を確認することが安全です。

さらに、経費区分ごとに必要な証拠書類や見積書の添付も求められるため、計画段階から整理し、正確に準備することが重要となります。申請内容に曖昧な点が残らないよう、しっかりとした経費管理と説明責任が不可欠です。

- クラウドサービス利用費やDX化投資、グリーン分野投資等が新たに明記され、補助対象が拡大

- 建物費や設備投資の用途・範囲が拡大し、改修や運搬などにも柔軟対応

- 専門家経費、広告宣伝費、研修費なども戦略的投資として積極的に認められるようになった

- 運転資金・汎用機器・消耗品など日常業務目的の経費は原則補助対象外として厳格化

- 証拠書類や見積書の提出ルールが強化され、審査時の透明性が向上

新事業進出補助金 公募要領(PDF)[中小企業基盤整備機構]

第7章:申請プロセスと書類のポイント

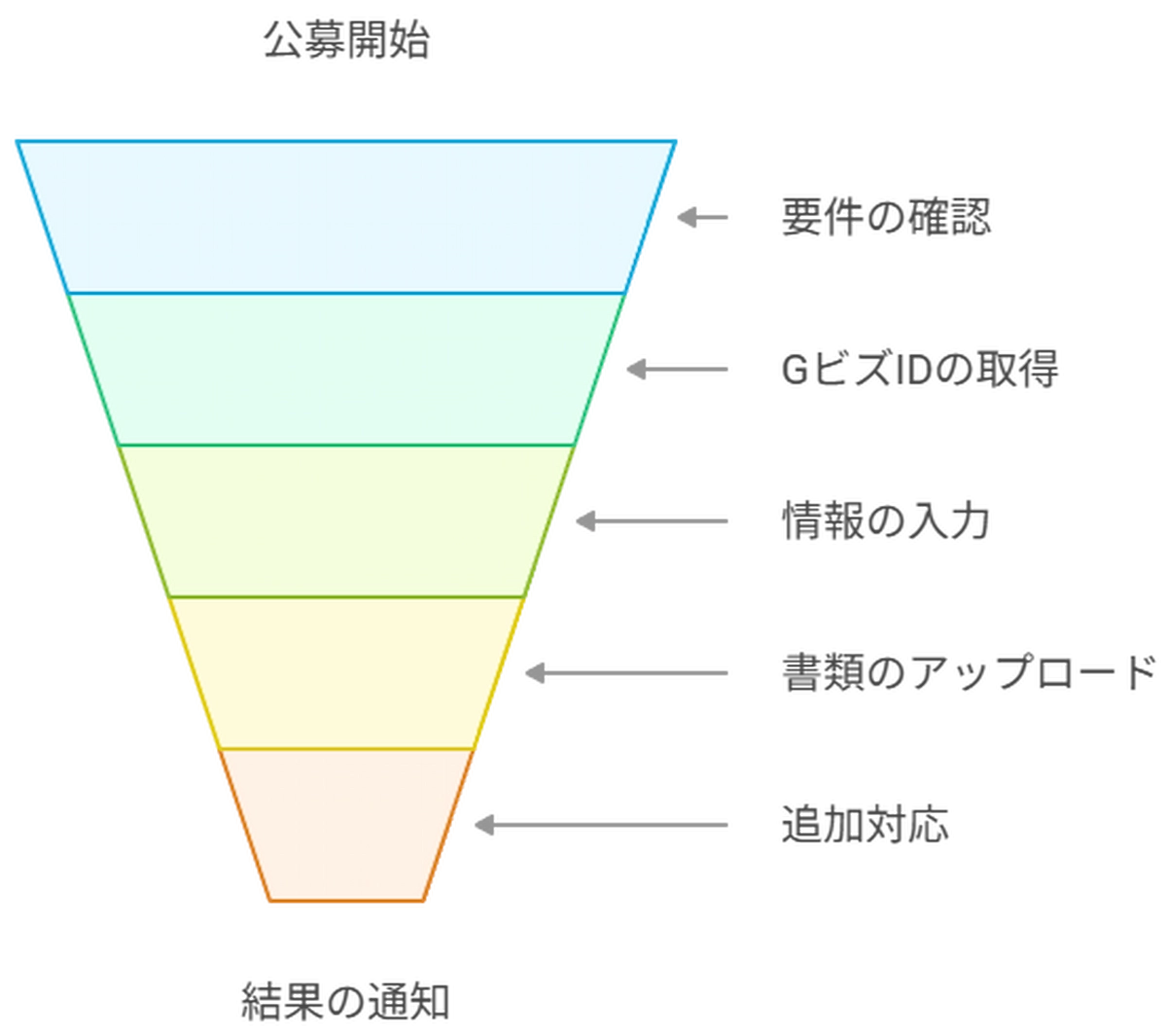

中小企業新事業進出補助金の申請プロセスは、デジタル化・合理化の流れを強く受けており、申請者の負担軽減や審査の迅速化を意識した仕組みに改良されています。旧・事業再構築補助金の時代には複雑な類型や紙ベースの提出書類が多く存在しましたが、新制度ではオンライン申請を基本とし、必要書類もできる限りシンプルかつ実務的なものへと再編成されています。

まず、申請のスタート地点となるのは「GビズIDプライムアカウント」の取得です。これは国が提供する法人向け共通認証サービスであり、すべての電子申請や進捗管理の基本になります。アカウント取得には印鑑証明書などの書類準備が必要なため、早めに手続きを行うことが推奨されます。

申請の流れはおおまかに以下のステップとなります。

- 公募開始と同時に公募要領・必要書類を確認

- GビズIDを取得し、専用ウェブシステムから申請情報を入力

- 事業計画書、経費内訳書、会社概要書、見積書や証拠書類などをシステム上にアップロード

- 必要な場合は追加資料や質問への対応

- 採択結果通知を受け取る

新制度の大きな特徴は、提出書類が「本質的な審査に必要なもの」に厳選された点です。特に重視されるのは「事業計画書」と「経費内訳書」であり、それぞれについてもフォーマットや記載例が公式に公開されています。計画書には、事業の目的・内容・実施体制・資金計画・達成目標などを具体的かつ論理的にまとめることが求められます。

また、経費内訳書や見積書では、補助対象経費ごとに明細と根拠を明確に記載し、必要な証憑書類(契約書、見積書、カタログ等)を忘れず添付します。虚偽記載や根拠が不十分な場合は審査落ちや採択後のトラブルにつながるため、十分注意しましょう。

スケジュール管理も重要です。申請締切直前はシステムへのアクセス集中や不具合が発生しやすいため、必ず余裕を持って準備・提出を進めましょう。また、交付決定後も、実績報告や進捗管理もオンラインで行うケースが多く、事業運営全体がデジタル管理を前提とした設計になっています。

申請作業が初めての場合や不安がある場合は、中小企業診断士や商工会議所、各種支援機関によるサポートサービスも積極的に活用することが推奨されます。ガイドや記入例も公式サイトから入手できるため、最新の情報をしっかり確認したうえで、間違いのない申請を目指してください。

第8章:採択後の手続き・実施・報告義務

中小企業新事業進出補助金に採択された後は、単なる資金受領で終わるのではなく、計画通りに事業を進行し、定められたルールに基づいて実施・管理・報告を行う義務があります。特に「実施期限」「実績報告の期限」「帳簿類の保存期間」など、公式ガイドラインで明示されたスケジュールやルールの遵守が極めて重要です。

採択後の主な流れと期限は以下の通りです。

| 項目 | 期限・期限起算 | 備考 |

|---|---|---|

| 事業実施期限 | 交付決定日から14ヶ月以内 (採択発表日から16ヶ月以内) | やむを得ない場合、事前申請で延長可能 |

| 実績報告 | 事業完了後30日以内または実施期限日までの早い方 | 補助金の使途・成果・証憑類を詳細に記載 |

| 証憑・帳簿の保存 | 実績報告対象年度終了後5年間 | 会計帳簿・領収書・証拠書類等 |

| 事業化状況報告 | 終了年度含め5年間 | 毎年度の進捗・成果等を報告 |

- 実施期限や報告締切を過ぎた場合、補助金返還や取消しのリスクが生じる

- 事前申請・承認がない延長や用途変更は原則認められない

- 証憑・帳簿等の保管を怠ると監査や調査で不利となる可能性あり

- 5年間の報告義務を見据えて、中長期の体制整備と記録管理が不可欠

新事業進出補助金 公募要領(PDF)[中小企業基盤整備機構]

第9章:最新公募情報・今後の展望とアドバイス

中小企業新事業進出補助金は、2025年度からスタートした新しい支援制度であり、今後の日本経済や中小企業政策の中心的な役割を果たしていくことが期待されています。2025年7月現在、第1回公募は終了し、今後の採択結果や次回以降の公募スケジュールは、公式サイトや中小企業庁の広報等で随時発表される予定です。

今後の公募や審査基準については、国の政策方針や社会経済情勢の変化に応じて柔軟に見直される可能性があります。特に、グリーン(脱炭素・再生可能エネルギー)、デジタル(AI・IoT・DX推進)、地域課題解決など、成長分野への積極的な投資が引き続き重視される見通しです。また、申請・審査のプロセスがさらにデジタル化されるなど、事務手続きの合理化や効率化も進んでいます。

申請を検討する際は、必ず最新の公募要領や公式Q&A、FAQを確認し、制度改正や審査基準の変更点を把握した上で計画を進めてください。過去の補助金制度の常識が通用しない場合もあるため、必ず公的な最新情報を基準とした事業設計・申請が必要です。

また、商工会議所や中小企業支援センター、認定経営革新等支援機関などの専門家のサポートを活用することで、申請の精度や採択率を高めることができます。申請支援サービスや説明会、セミナー情報も随時チェックし、積極的に活用しましょう。

今後の補助金活用を最大化するためには、資金調達手段としてだけでなく、自社の成長戦略・新規事業の柱としての活用視点が欠かせません。国の産業政策や経済トレンド、地域社会のニーズを見極め、計画性・革新性・社会的意義を備えた事業構想を描くことが、持続的成長への鍵となります。

採択発表や成功事例、最新の公募・支援情報については、今後も公式サイトや公的機関で順次公開される予定です。常に最新情報を収集し、変化に対応する柔軟な姿勢で補助金制度を有効活用していきましょう。

会社ランキング ファクタリングシークで

今すぐ確認する