近年、政府や自治体が提供する「結婚助成金」や「結婚新生活支援事業」は、若い世代の結婚を経済面で力強く後押しする重要な施策となっています。

しかし、

・どうすれば助成金をもらえるの?

・自分たちも対象になるの?

・申請は難しい?

といった疑問や不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

本ガイドでは、結婚助成金の制度内容、申請対象、金額、申請手順、地域別の特徴や体験談、他制度との併用方法まで、2025年最新情報をもとに徹底解説。

網羅性と実体験、専門家の知見に基づいた独自コンテンツとして、これから結婚や新生活を迎えるすべての人に役立つノウハウを提供します。

第1章 結婚助成金とは?

日本全国で少子化や未婚率の上昇が社会問題となる中、国や自治体は「結婚新生活支援事業」という助成金制度を拡充しています。この制度は、結婚して新生活を始めるカップルの経済的負担を軽減し、安心して人生をスタートできるようサポートすることを目的としています。

支給される費用の例としては、住宅取得・賃貸契約・引っ越し費用・新居の家財購入など、新生活に直結する初期費用が対象です。

この助成金の対象者は、婚姻届を提出し法的に夫婦となった新婚カップルであり、夫婦の年齢が39歳以下(またはどちらかが39歳以下)、世帯収入が一定額未満というのが全国的な基準ですが、“新婚”の定義は自治体ごとに異なります。

多くの自治体では、入籍後1年以内(12か月以内)の夫婦、または結婚後2年以内の世帯などといった「入籍日(婚姻届受理日)からの期間」で“新婚”の範囲を設定しています。

※「結婚予定者」や「入籍前」は原則対象外となり、婚姻届を提出し正式に受理された後から申請可能となる場合が大半です。

具体的な対象期間は、必ず各自治体の最新情報を確認してください。

1世帯あたり最大30万円(令和7年度全国標準)、条件によっては最大60万円支給(子育て世帯や年齢制限緩和など、自治体独自の上乗せ分含む)となるケースもあります。

世帯の収入や支出内容によって、上限内の実費分が補助されます。年々、国や自治体の予算増額により、対象範囲や金額が拡充傾向にあります。

申請の流れや具体的なステップについては、第6章「申請方法と流れ」で詳しく解説します。

ここでは概要のみを簡潔に紹介します。

1. 自治体の担当窓口またはホームページで制度を確認

2. 必要書類(婚姻届受理証明書・住民票・所得証明書・契約書など)を準備

3. 申請書類一式を窓口、郵送、または一部自治体ではオンラインで提出

4. 自治体の審査後、交付決定通知と助成金の振込

| 項目 | 全国の一般例 | 青梅市(東京都) |

|---|---|---|

| 対象者 | 婚姻届提出済みの新婚夫婦(入籍後1年以内、年齢・収入制限あり) | 令和7年1月1日~令和8年3月31日に婚姻届提出・受理 夫婦とも39歳以下 世帯所得500万円未満 |

| 支給金額 | 最大30万円~60万円(自治体による) | 最大60万円(夫婦とも29歳以下は60万円、30~39歳は30万円) ※実費補助、年度・予算枠あり |

| 対象経費 | 住宅取得・賃貸契約・引っ越し・家具家電購入など | 住宅取得費・賃貸費用・リフォーム・引越費用(家具家電購入費用は対象外) |

| 必要書類 | 婚姻届受理証明書、住民票、所得証明書、契約書等 | 婚姻届受理証明書、住民票、所得証明書、住宅・引越し契約書、領収書等 |

| 申請窓口 | 市区町村役所(福祉課等) | 青梅市役所 子育て推進課(窓口または郵送) |

| 申請期限 | 入籍後1年以内、もしくは自治体指定の期間内 | 令和8年3月31日まで(年度内・予算枠終了次第締切) |

| 公式情報 | – | 青梅市公式サイト |

第2章 結婚助成金の目的と意義

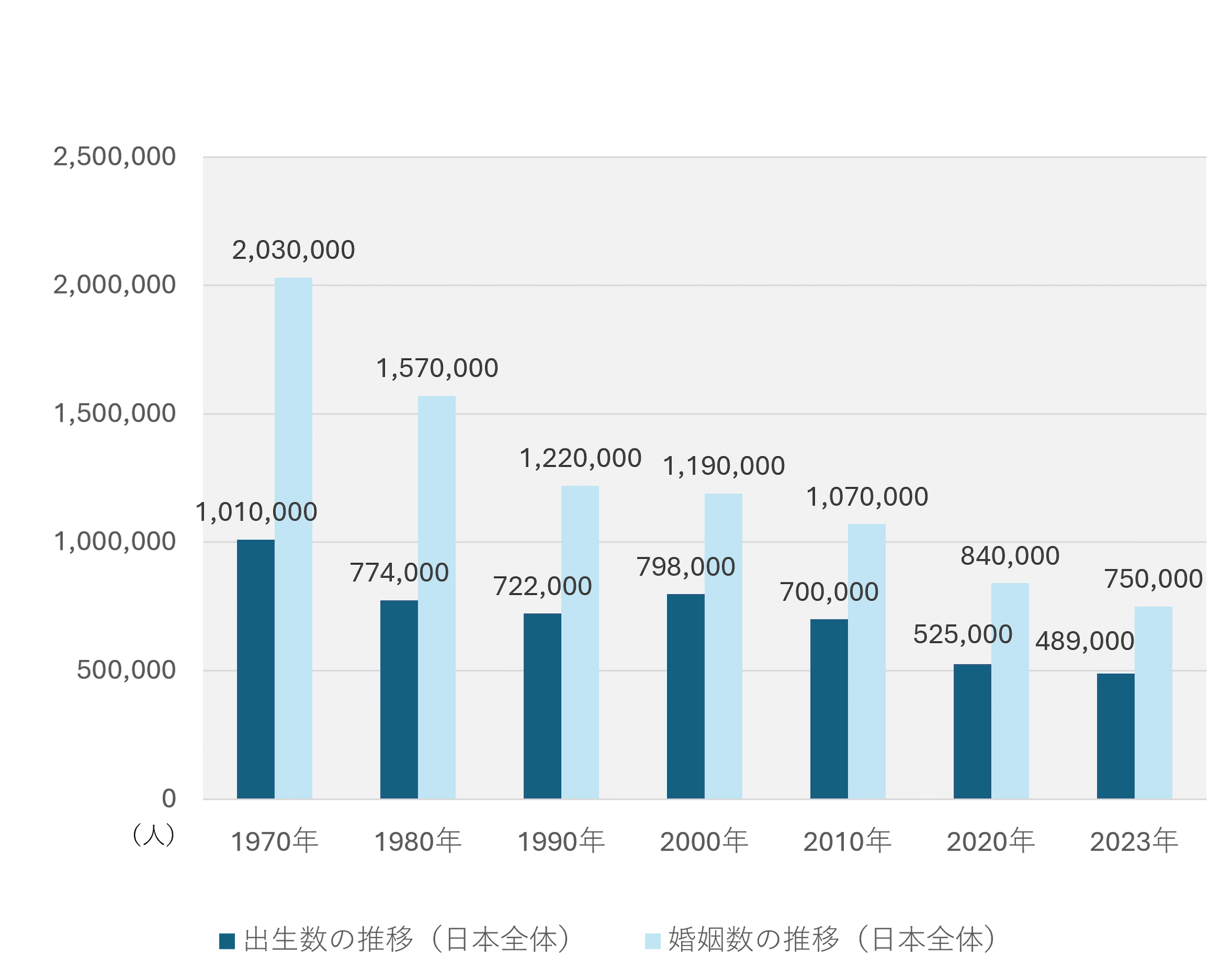

日本社会では、晩婚化や未婚率の上昇、そして少子化の加速が深刻な社会課題となっています。厚生労働省の統計によれば、婚姻数は1970年代のピーク時と比較して半数以下に減少し、特に20~30代の若い世代における結婚離れが顕著です。その背景には、雇用や所得の不安定化、住居費や引っ越し費用といった新生活にかかる初期費用の増大など、さまざまな経済的要因が指摘されています。

「結婚したい気持ちはあっても、経済的な理由で一歩踏み出せない」という声は多く、特に地方や若年層の生活実態調査でもこうした傾向が浮き彫りになっています。

こうした社会状況に対し、国や自治体は「結婚助成金(結婚新生活支援事業)」をはじめとする多様な支援策を拡充することで、若い世代の新たなスタートを現実的に後押しし、少子化対策や地域活性化につなげる狙いがあります。

日本では1970年代以降、出生数・婚姻数の両方が長期的に減少傾向を続けています。

とくに近年は、年間の出生数・婚姻数とも過去最少を記録し、少子化や結婚控えが社会全体で顕著になっています。

このような減少の背景には、経済的・社会的な課題やライフスタイルの変化など、さまざまな要因が複合的に影響しており、「結婚」「出産」を支える支援の重要性がますます高まっています。

結婚助成金の最大の特徴は、住宅取得費用や賃貸契約時の初期費用、引っ越し費用、住居のリフォーム費用など、「新生活に直結する経済的負担」を軽減できる点にあります。これらの支援は単なる金銭給付に留まらず、結婚を考えるカップルが安心して人生の新たな一歩を踏み出せる環境を整える社会的インフラともいえます。

実際、支援を活用して結婚・新生活を始めた夫婦からは「引っ越しのハードルが大きく下がった」「生活基盤を安心して整えることができた」といった肯定的な声が多く寄せられています。特に共働き世帯や若年カップルにとって、こうした公的支援は将来設計の安心材料となっています。

結婚助成金は単なる個人・家庭への支援にとどまらず、地域社会全体への好影響も期待されています。たとえば、新婚世帯が新たに地域に転入し、住宅を取得または賃貸することで、地元の住宅市場や引っ越し関連産業、さらには地場産業や地域経済全体の活性化につながります。

また、自治体によっては独自の追加支援策(たとえば新婚世帯向け家賃補助や子育て支援など)を展開することで、若年層の定住促進や地域コミュニティの維持・発展にも大きく寄与しています。

地域活性化と少子化対策の両立は今や自治体経営の大きなテーマとなっており、結婚助成金はその重要な実践手段の一つです。

- 少子化・晩婚化などの社会課題の解決と、若い世代の生活安定のために創設された制度である

- 結婚や新生活の初期費用負担を軽減することで、現実的な支援を提供する

- 新婚世帯の移住・定住、地元経済の活性化、地域コミュニティ維持に大きく貢献している

- 各自治体で支援内容・規模が異なるため、最新の公式情報を必ずチェックすることが大切

これから結婚や新生活を検討している方は、制度の目的や意義を理解し、自分たちに合った支援策を最大限活用しましょう。

第3章 結婚助成金の対象者

結婚助成金(結婚新生活支援事業)を受給できる対象者は、基本的に婚姻届を提出し、法的に夫婦となった新婚世帯です。制度の正式な適用には、「婚姻届を役所で受理された日」が基準となるため、入籍前のカップルや事実婚のみの状態では対象外となります。多くの自治体では、以下のような要件が設けられています。

- 婚姻届を提出し、住民票上も同一世帯となっている夫婦

- 入籍日(婚姻届受理日)から1年以内、または2年以内など、「新婚世帯」とみなされる期間内であること

- 夫婦双方、もしくはどちらかが一定年齢以下であること(例:夫婦とも39歳以下、どちらかが39歳以下、など)

- 世帯所得が一定額未満であること(例:500万円未満)

なお、助成金申請には「住民票」「戸籍謄本」「所得証明書」「婚姻届受理証明書」などの書類が求められるため、家族全員の書類がそろっている必要があります。

ほぼすべての自治体で、年齢制限と所得制限が設けられています。

多くの場合、下記の条件が一般的です。

- 年齢制限:申請時または入籍時に夫婦ともに39歳未満、あるいはどちらかが39歳未満

- 所得制限:世帯所得(または前年分所得)が500万円未満

- 子育て世帯や年齢が若い場合(たとえば夫婦ともに29歳以下)は、さらに助成金上限額が引き上げられるケースも

所得基準や年齢制限は各自治体ごとに異なるため、必ず申請先自治体の最新要項を確認することが重要です。

また、地域によっては「転入促進」「移住支援」を目的とした条件(例:対象地域への転入を条件とするなど)が追加されることもあります。

- 婚姻届受理済みの新婚夫婦(入籍日から1年以内などの期間制限あり)

- 世帯全員の住民票や戸籍謄本、所得証明書が必要

- 夫婦ともに39歳未満や、どちらかが39歳未満などの年齢要件

- 世帯所得が500万円未満などの所得要件

- 子育て世帯や若年夫婦は助成上限が拡大されることも

- 申請条件は自治体ごとに細かく異なるので、公式サイトで必ず確認を

年齢・所得・入籍期間などの条件を満たしているかを事前にしっかり確認し、不明な場合は自治体窓口で問い合わせることが、助成金申請成功の第一歩です。

第4章 補助金の対象経費

結婚助成金(結婚新生活支援事業)で補助対象となる経費の中心は、住宅関連費用です。これは、新婚夫婦が新たに生活をスタートする際に最も大きな負担となるため、制度の目的に直結した支援内容となっています。主な対象経費は下記のとおりです。

- 新築住宅の購入費用(購入契約書・売買契約書等が必要)

- 中古住宅の購入費用(同上)

- 住宅のリフォーム費用(リフォーム工事請負契約書や領収書等)

- 賃貸住宅の契約費用(賃貸借契約書、仲介手数料、敷金・礼金、保証料、火災保険料など)

- 仲介手数料や各種手数料

※住宅ローン返済そのものや、将来的な住宅取得費用の一部は対象外となる場合が多いので注意が必要です。経費の範囲や領収書の有効期限なども自治体ごとに異なります。必ず事前に要項を確認しましょう。

結婚に伴う引っ越し費用や、新居に必要な家具・家電の購入費用も、助成金の対象となる場合があります。

- 引っ越し費用(引越業者の領収書・契約書が必要、運送費・梱包費など)

- 家具や家電の購入費用(ベッド、冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ等、対象商品は自治体ごとに異なる)

- 新生活のための住居設備費用(エアコン、カーテン、照明等も含まれる場合あり)

※家具や家電の購入は「新居に搬入されたもの」「新生活に必要不可欠なもの」に限られる場合が多いです。また、過去に同様の助成を受けている場合や、実際の支払い・搬入日が申請期間外の場合は対象外となるため注意が必要です。

| 経費項目 | 具体例 | 注意点・必要書類 |

|---|---|---|

| 住宅取得費用 | 新築・中古住宅の購入費用 | 売買契約書・領収書など |

| 住宅リフォーム費用 | 壁紙・床の張替え、設備更新、バリアフリー化など | 工事請負契約書・領収書 |

| 賃貸契約費用 | 敷金・礼金・仲介手数料・賃貸保証料・火災保険料 | 賃貸借契約書・領収書 |

| 引っ越し費用 | 運送費・梱包費・引越業者利用料 | 引越業者との契約書・領収書 |

| 家具家電購入費用 | ベッド・冷蔵庫・洗濯機・電子レンジ・照明・カーテン等 | 購入時の領収書・搬入証明 |

自治体によって対象範囲や必要書類、助成上限額が異なるため、申請前に必ず公式サイトや窓口で最新情報を確認し、経費の使途や必要な証明書類を整理しておきましょう。

第5章 結婚助成金の金額と申請の流れ(青梅市の例)

「結婚助成金って、実際いくらもらえるの?」

そんな疑問を持つ方は多いはずです。全国の自治体によって多少の差はありますが、今の日本で一般的なのは「最大30万円」、そして条件によっては「最大60万円」も受け取れる、というケースが増えています。

たとえば東京都青梅市。ここは若いカップルや新しく転入してくるご夫婦にとても手厚いサポートが用意されています。実際に公式サイトを見てみると、「最大60万円を補助します」とはっきり書かれています(詳しくは青梅市公式ページ参照)。

じゃあ、この60万円って、誰でももらえるの?

…実は、いくつか条件があります。

- ご夫婦ともに婚姻日現在で39歳以下であること

- 夫婦合算の所得が500万円未満であること(奨学金返済分は控除できます)

- 青梅市に5年以上住む意思があること

- 婚姻日や転入日など、指定された期間内であること

- 新居の住宅取得・賃貸契約、引っ越し、リフォームなど「新生活スタートに必要な費用」が対象

公式の要綱やパンフレット(令和7年度事業要綱(PDF))にも、上記の条件がきちんと明記されています。

- まずは「自分が対象か」をしっかり確認

年齢・所得・婚姻日・転入日など、ひとつでも満たしていないと申請できません。 - 必要書類を集める

・婚姻届受理証明書や戸籍謄本

・ご夫婦それぞれの住民票

・所得証明書(前年度分)

・新居の契約書、リフォームや引っ越しの領収書

・振込先の口座情報

・ほか、自治体が指定する書類 - 申請書を記入して提出!

青梅市役所の窓口か、郵送でも受け付けています。書類に不備があると再提出が必要になるので注意! - あとは待つだけ

書類に問題がなければ、審査後に交付決定の通知が届きます。その後、指定した銀行口座に補助金が振り込まれます。

- 申請できる期間は決まっているので、公式ページで「今年度の受付期間」を必ずチェックしましょう

- 領収書や契約書は「申請期間内に発生した費用」だけが対象です

- 何に使ったかが証明できる書類(領収書・契約書類)は、申請までしっかり保管を

- 同じ世帯で重複して申請したり、他の制度と“二重取り”はできません

- 書類に不明点や疑問があれば、遠慮せず青梅市役所に電話して聞いてください

青梅市の結婚新生活助成金は、全国でもかなり手厚い部類に入ります。

「せっかくの新生活、家計の心配を少しでも減らしたい」「引っ越しや新居の初期費用が重くのしかかる…」そんな時こそ、この制度を上手に使ってください。

最大60万円という大きなサポートを受けられるチャンスです。

ただし、年齢や所得、申請時期など「条件をしっかり満たしているか」が肝心です。公式ページや要綱をしっかり読んで、分からないことは市役所に相談する——それがスムーズな受給の一番のコツです。

「自分も対象かも?」と思ったら、ぜひ一度公式サイト(こちら)を見て、早めに動き出してみてくださいね!

第6章 結婚助成金の活用方法 ― 新生活の資金計画

「結婚助成金って、実際にもらったらどう使うのが一番いいんだろう?」

そんなふうに迷うカップルやご夫婦は多いですよね。新生活は楽しみな一方で、いざ準備を始めると想像以上にお金がかかるものです。ここでは、助成金をうまく活用して、安心して新生活をスタートするための資金計画の立て方をお伝えします。

まず大切なのは、「新生活で何にどれくらいお金がかかるのか」をできるだけ具体的にリストアップすること。

- 新居の敷金・礼金・仲介手数料

- 引っ越し費用(業者代、梱包資材など)

- 家具・家電の新調(ベッド・冷蔵庫・洗濯機・カーテン…)

- 新居のリフォームやプチDIY

- 生活必需品のまとめ買い(キッチン用品や寝具など)

これらの項目ごとに、おおよその「予算」を書き出してみると、資金計画が一気に現実的になります。助成金でどこまでカバーできそうか、逆に自己負担になる部分はどのくらいか、把握することが大切です。

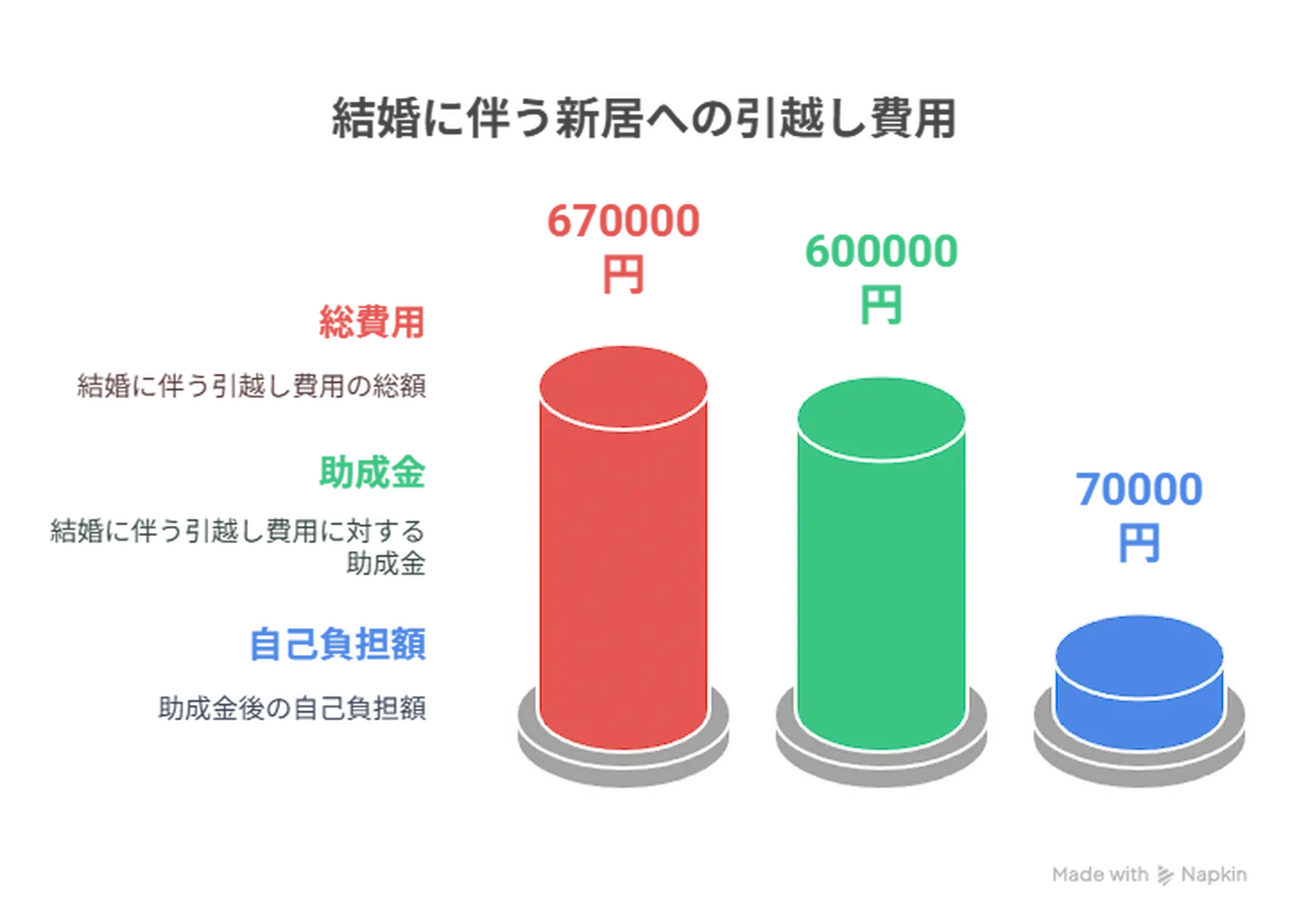

| 項目 | 想定費用 | 助成金で充当する金額 | 自己負担額 |

|---|---|---|---|

| 新居の敷金・礼金・仲介手数料 | 30万円 | 30万円 | 0円 |

| 引っ越し費用 | 12万円 | 10万円 | 2万円 |

| 家具・家電購入 | 20万円 | 15万円 | 5万円 |

| 生活用品・雑費 | 5万円 | 5万円 | 0円 |

| 合計 | 67万円 | 60万円 | 7万円 |

※これは一例ですが、「使い道ごとに分けて計画する」だけで、お金の不安はかなり減ります!

- 助成金の対象経費にならないもの(趣味や娯楽の費用など)は、自己負担になることが多いです。

- 自治体によって「家具家電の購入上限」や「対象外項目」など細かいルールがあるので、使う前に必ず申請要綱をチェック。

- 領収書や契約書類は、あとから提出を求められることもあるのでしっかり保管。

- 途中で予定外の出費が発生したら、予算表を見直して優先順位を決めるのも大事です。

助成金だけで新生活のすべてをカバーするのは難しいですが、「一番大きな支出」を助成金でまかなえば、家計の負担はグッと減ります。

無理せず自己資金と組み合わせて、毎月の生活費も含めて長い目でプランを立てておくと安心です。

「助成金でここまでカバーできた!」という達成感が、ふたりの新しい門出の自信にもなります。

自分たちだけの資金計画をつくって、理想の新生活をはじめてくださいね。

新生活の大きな出費のひとつ「引っ越し費用」。

助成金をうまく活用しつつ、工夫次第でさらなる節約も可能です。

第7章 申請期限と注意点

「せっかく条件を満たしているのに、申請が遅れて間に合わなかった…」

実は、こういうケースが毎年のように発生しています。結婚助成金は“もらえる人”が限られているだけでなく、“もらえる期間”もきっちり決まっているんです。ここでは、申請期限の確認方法や、絶対に気をつけたい注意点を分かりやすく解説します。

まず何より大切なのが、「今年度はいつからいつまで申請できるのか」を必ず確認すること。

多くの自治体では、助成金の申請受付が「4月から翌年3月末まで」など年度単位で設定されていますが、「予算が無くなり次第終了」という自治体も少なくありません。

- 最新情報は必ず公式サイトや広報誌、役所窓口でチェック!

- 期限が近づいてから慌てて準備を始めると、必要書類が間に合わなかったり、不備が出やすくなります。

- 予定が立った時点でカレンダーに締切日をメモしておきましょう。

- できればスマホでリマインダー設定もおすすめです。

- 申請書類に不備があった場合、修正や再提出に時間がかかる

余裕を持って準備し、提出前にもう一度チェックしましょう。 - 提出方法は自治体によって異なる

窓口持参・郵送・オンライン申請など、事前に方法を確認。 - 必要書類の取得に日数がかかる場合も

住民票や所得証明書など、役所で発行する書類は即日発行できないこともあるので要注意。 - 経費の発生日・領収書の日付が“期間外”だと認められない

助成金の対象になるのは「申請期間内に発生した費用」だけ。購入や契約のタイミングにも気を付けて! - 年度予算の上限に達すると、期限前でも締め切られることがある

申請は「早い者勝ち」な面も。迷ったらまずは問い合わせましょう。

- 「本当に自分が対象なのか分からない…」→ 公式サイトのチェックリストや役所の窓口で遠慮なく相談を!

- 「書類が1枚足りない場合はどうすれば?」→ 期限前なら追加提出で対応できることもあるので、まずは相談を。

- 「申請期間内に転居・転入した場合は?」→ 条件や扱いが自治体ごとに異なるので、早めに連絡を。

結婚助成金の申請は、タイミングと準備がすべてです。

「条件はバッチリだったのに、うっかり申請期限を過ぎてしまった…」

こうならないためにも、日程をしっかり把握して、余裕を持って行動しましょう。

もし不安なことや迷うことがあれば、「自分で悩むより、まずは役所に聞く」が鉄則です。

せっかくのサポート、確実に受け取れるように、申請期限と注意点をしっかり押さえてくださいね。

第8章 地域別の結婚助成金情報

「結婚助成金って、どこの地域でも同じなの?」

実は、支給額や条件は自治体によって本当にさまざまです。

ここでは、都道府県の県庁所在地と青梅市など、全国の代表的な自治体の結婚助成金制度や、似たサポート事業についてまとめました。

あなたの住んでいる地域や引越し先にどんな支援があるのか、ぜひチェックしてみてください。

- 【最大支給額】最大60万円(年齢・所得等の条件あり)

- 【主な条件】夫婦とも39歳以下、世帯所得500万円未満、5年以上定住の意思

- 【対象経費】新居の取得・賃貸、引越し費用、リフォーム等

- 【公式サイト】青梅市 結婚新生活スタートアップ応援事業

- 【最大支給額】区内施設利用クーポン3.5万円分(現金給付ではない)

- 【主な条件】入籍後1年以内など

- 【公式サイト】江戸川区 結婚新生活支援事業

- 【最大支給額】最大60万円(夫婦とも29歳以下)、それ以外は30万円

- 【主な条件】世帯所得500万円未満、婚姻日、年齢など

- 【公式サイト】仙台市 結婚新生活支援事業

- 【最大支給額】2024年度は結婚新生活支援事業の現金給付なし

- 【備考】住宅・子育て関連の支援制度はあり

- 【公式サイト】大阪市公式サイト

- 現金での「結婚新生活支援事業」は実施していませんが、結婚・新生活・子育ての支援や相談サポート事業を展開しています。

- 横浜市: 結婚・子育て応援事業(婚活イベント、相談窓口など)

横浜市|結婚・子育て応援事業ページ - 広島市: 子育て・教育応援事業一覧(住宅・出産・育児等の支援)

広島市|子育て・教育応援事業一覧 - 熊本市: 住まい・子育て関連施策(住まい探し・育児給付金・各種相談窓口)

熊本市|住まい・子育て関連施策 - 新潟市: 子育て支援情報(移住定住・リフォーム補助・子育てワンストップサービス等)

新潟市|子育て支援情報

- 市区町村名+「結婚新生活支援」や「結婚助成金」でネット検索

- 自治体の公式サイト「くらし」「子育て・福祉」「移住・定住支援」コーナーを確認

- 不明な点は役所の市民窓口や電話で直接質問

結婚助成金は、同じ都道府県内でも市区町村ごとに制度の有無や内容が大きく異なります。

「地元にはなかったけど、引越し先には手厚い支援があった」という声もよく聞きます。

まずは公式情報をしっかり調べて、自分たちにピッタリのサポートを見つけてください。

第9章 結婚に関するその他の支援

「結婚助成金以外にも、もらえるお金や支援ってあるの?」

実は、結婚をきっかけに新しい生活を始めるご夫婦には、他にもたくさんのサポートが用意されています。

ここでは、職場の結婚祝い金や出産手当金・育児支援など、知っておきたい“プラスα”の支援策をまとめました。

多くの企業や団体では、従業員の結婚を祝って「結婚祝い金」を支給する制度があります。

金額は会社や業界によってさまざまですが、数万円~十数万円程度が一般的です。

- もらえるタイミングは「婚姻届提出後」「会社への申請後」「結婚式の実施後」など、勤務先ごとに異なります。

- 申請には、婚姻届のコピーや結婚証明書、場合によっては上司への申請書提出が必要なケースがほとんどです。

- 就業規則や福利厚生のガイドブックをチェックし、不明な点は総務や人事に確認してみましょう。

- 出産手当金…会社員や公務員が産前産後休業を取得した場合、標準報酬日額の約2/3が支給されます(健康保険から)。

- 出産育児一時金…お子さん1人につき50万円(2024年度基準)が、健康保険または国民健康保険から支給されます。

- 育児休業給付金…雇用保険に加入している方が育休を取得した場合、休業開始後180日までは賃金の約67%、以降は50%が支給されます。

- また、自治体ごとに「子育て応援手当」「保育料助成」など独自のサポートもあります。条件や申請方法は、住んでいる市区町村や勤務先によって異なるため、早めに公式ページや窓口でチェックしましょう。

- 退職後はハローワークで失業手当の手続きを忘れずに

- 引っ越し費用や住居変更にともなう自治体の支援も要チェック

結婚助成金だけでなく、職場や自治体、国の制度を組み合わせて活用することで、実はかなり多くのサポートを受けられます。

「知らなかったからもらえなかった!」とならないように、結婚・出産・育児に関する制度を早めにリサーチして、

必要な書類や申請タイミングを家族でしっかり確認しておきましょう。

第10章 まとめ

結婚はふたりにとって大きな人生の節目。

そして、新しい生活にはたくさんのワクワクと同時に、現実的なお金の悩みや手続きの不安もついてきます。

今回ご紹介した「結婚助成金」や各種の支援制度は、

そうした不安を少しでも軽くして、新生活のスタートを後押しするために用意されたものです。

- 制度は自治体ごとに大きく異なる

お住まいの地域や引越し先によって、「もらえる金額」「対象となる費用」「年齢や所得の条件」などが大きく変わります。

まずは自分の市区町村の公式情報をしっかりチェックしましょう。 - 申請には準備が必要。早めの行動がカギ

申請期限、必要書類、申請方法……どれも「直前になって慌てる」と間に合わないことも。

計画的に、そして分からないことは役所や窓口に積極的に相談を! - 助成金だけじゃない、多様なサポートを組み合わせて

結婚祝い金、出産手当金、育児給付、住宅や子育て支援など「もらえるもの」は意外とたくさんあります。

どれか一つだけじゃなく、上手に組み合わせて賢く活用しましょう。

これから新生活を始めるおふたりにとって、「もらい忘れ」「申請し損ね」を防ぐには、

このページの内容を参考に、自分たちの条件と希望を整理して、具体的に動き出すことが大切です。

迷ったとき、分からないことが出てきたときは、

「一人で悩まず、まずは公式サイトや役所の窓口で聞いてみる」。

これが一番の近道です。

この記事が、その第一歩になれば幸いです。

外部関連記事

会社ランキング ファクタリングシークで

今すぐ確認する