関連記事

- 補助金活用を成功に導く!つなぎ融資の基礎知識から活用事例、注意点まで徹底解説

- 支援金・助成金・補助金の勘定科目と仕訳:個人事業主・法人向け徹底解説

- 2025年 補助金活用で事業を加速!中小企業・小規模事業者向け徹底ガイド

- 中小企業の強い味方!業務改善助成金を活用して効率化と賃上げを実現しよう

- 支援金・助成金・補助金の勘定科目と仕訳:個人事業主・法人向け徹底解説

- 両立支援等助成金は、仕事と家庭を両立しやすくするための国の制度です

- 小さな会社やお店、パート・アルバイトが多い職場でも申請できます

- 「仕組みを作る→実際に使ってもらう→国に申請する」という流れです

- お金は、会社の口座に振り込まれます

- 家族の事情を理由に仕事を辞める人を減らし、みんなが安心して働き続けられる社会を目指しています

- 助成金の申請書

- 出勤簿(休業・勤務状況がわかるもの)

- 賃金台帳(給与の支払い記録)

- 就業規則・育児介護規程の写し

- 従業員本人の申出書や取得申請書

- その他、支援内容ごとに必要となる証明資料

- 記入漏れや書類の添付忘れ

- 古い様式の申請書を使ってしまう

- 休業期間が証明できる書類が不足している

- 本人申請ではなく会社申請が必要なことに気づかない

- 申請期限を過ぎてしまった

- 最新の制度改正に対応できていない

- Q1. パートやアルバイトも対象になりますか?

A1. はい、雇用保険に加入していればパート・アルバイト・契約社員も対象です。正社員限定ではありません。 - Q2. どのコースでも同時に申請できますか?

A2. 原則「同じ出来事」に対し複数コースの重複申請はできませんが、対象者や内容が違えば複数コースを並行で利用できます。(例:パパは「出生時両立支援」、ママは「育児休業等支援」など) - Q3. うちのような小規模企業や飲食店・サービス業でも申請できますか?

A3. もちろん申請できます。むしろパート・アルバイト比率が高い小規模な職場の方が受給例も多いです。 - Q4. 上限を超えるとどうなりますか?

A4. コースごと・年度ごとに人数や金額の上限が決まっています。上限を超えた申請は「超過分のみ」不支給となり、それ以外は支給対象です。早めの申請が安心です。 - Q5. 「1回申請したらもう受けられない」の?

A5. そんなことはありません。年度ごとの上限まで、複数年・複数回の申請が可能です。たとえば「毎年新しいパパが育休を取る」たび申請できます。 - Q6. 制度を作っただけで申請できますか?

A6. 制度の整備だけでは助成金は出ません。「実際に従業員が利用」し、「その記録や証拠書類を提出」してはじめて申請できます。 - Q7. 審査は厳しいですか?不備があったらどうなりますか?

A7. 書類に不備があると差し戻される場合がありますが、重大なミスでなければ「追加書類提出」で受け付けてもらえます。不安な場合は労働局や社労士に事前確認を依頼しましょう。 - Q8. 途中で会社の状況が変わったらどうすれば?

A8. 制度や申請内容に変更が出た場合は、速やかに労働局へ相談しましょう。状況によって対応方法が変わります。 - Q9. 「就業規則」や「育児・介護規程」がなくても申請できますか?

A9. 基本的には必要です。規程の整備が助成金の要件になる場合が多いので、作成・見直しからスタートしましょう。 - Q10. 申請や相談はどこにすればよいですか?

A10. 申請窓口は「各都道府県労働局」または「最寄りの労働基準監督署」です。相談だけなら社会保険労務士(社労士)や「両立支援等助成金コールセンター」も無料で利用できます。 - 業種や規模ごとの“工夫”:小規模な事務所では「従業員同士で休みを融通し合う」シフトを徹底。製造業では「マニュアル化」「カバー体制の事前訓練」を進めるなど、現場に合った創意工夫が目立つ。

- 地方自治体の上乗せ支援も活用:東京都や大阪市など「国+自治体のダブル支援」を受けている企業も。申請時は必ず「都道府県の助成制度」も調べている。

- 社内の周知や教育体制の工夫:説明会や掲示板、社内SNSを活用し「利用者の体験談」をシェア。「最初は誰も使わなかったけど、先に取得した社員の実体験を伝えたら、利用希望者が増えた」という例も多い。

-

出生時両立支援コース

・就業規則の明文化がないと申請NG。

・「パパ育休の取得タイミング」を間違えて(出生8週以内でなかった)、対象外になった例も。

-

育児休業等支援コース

・出勤簿や賃金台帳など“証拠書類”の不備で加算対象外に。

・復職支援プランの証拠(面談記録など)が足りず、加算分がもらえなかったケースも。

-

介護離職防止支援コース

・介護休業の取得申請書を保存していないとNG。

・支援内容の記録があいまいで「支給対象外」となる例も。

-

不妊治療両立支援コース

・制度(時短・休暇)の就業規則未反映で審査NG。

・古い申請書様式で提出し差し戻しになったパターンも多いです。

- 提出後に追加書類を求められ、期限に間に合わなかった → 早めの申請&チェックリストの活用が有効。

- 担当者交代で、前任の記録・経緯が不明に → 社内の情報共有・保管ルールを明確に。

- 休業日数が足りず支給されなかった → 支給要件を事前に確認し、従業員にも丁寧に説明。

- 「自社が対象か分からない」「必要書類が分からない」→ 労働局・ハローワーク・社労士へ早めに相談。

- ハローワーク・労働局:最新様式やルール、書類作成で迷ったらまず相談。

- 社会保険労務士(社労士):手続きの代行や複雑なケースのアドバイスが得意。

- 自治体や商工会議所:独自の助成金や“ダブル申請”もあるので要チェック。

- 厚生労働省公式サイト・都道府県ページ:最新の改正・申請書DLもここから。

- 制度の周知担当

- 記録管理担当

- 申請担当

- 相談窓口

- ここ1年で何人が制度を利用したか

- 申請・利用時に困ったことはなかったか

- 現場で周知や相談は十分だったか

- 離職率・復職率などの数値もチェック

このページでは、助成金の基本から対象や申請の流れ、活用事例まで、初めての方にもわかりやすく解説します。

第1章 両立支援等助成金の概要と目的

たとえば「小さな子どもが生まれた」「親の介護が必要になった」など、家庭の事情で仕事を休んだり、短い時間だけ働きたい場合、その人を支える仕組みを作った会社に対して国がお金を出します。こうした支援があることで、仕事を続けやすくなり、家族との時間も大切にできるようになります。

この助成金の対象は、小さな会社から大きな会社まで幅広く、パートやアルバイトの方がいる職場も含まれます。つまり、「正社員しかダメ」などという決まりはありません。実際、飲食店や介護施設、小さな工場など、色々な職場で使われています。

申請の流れは次のようなイメージです。

まず、会社が「うちでも育児や介護で困る人を助ける仕組みを作ろう」と決めて、実際に制度をつくり、それを従業員に使ってもらいます。そのあとで、「国に助成金を申請」します。申請すると、国の担当の人(労働局など)が内容をチェックし、問題なければ会社にお金が支給されるという仕組みです。

【たとえば…】

・会社で「育児休業を取りやすくする」制度を始めて、実際に誰かが使った場合、1人あたり20万円などの助成金が支給されることがあります。

・親の介護のために短い時間だけ働く制度(時短勤務など)を作った場合も、国から補助金が出ます。

このように、両立支援等助成金は、「家族のことを大切にしたいけれど仕事も続けたい」――そんな人たちを支えるための仕組みを作る会社を応援する、お金のサポートです。

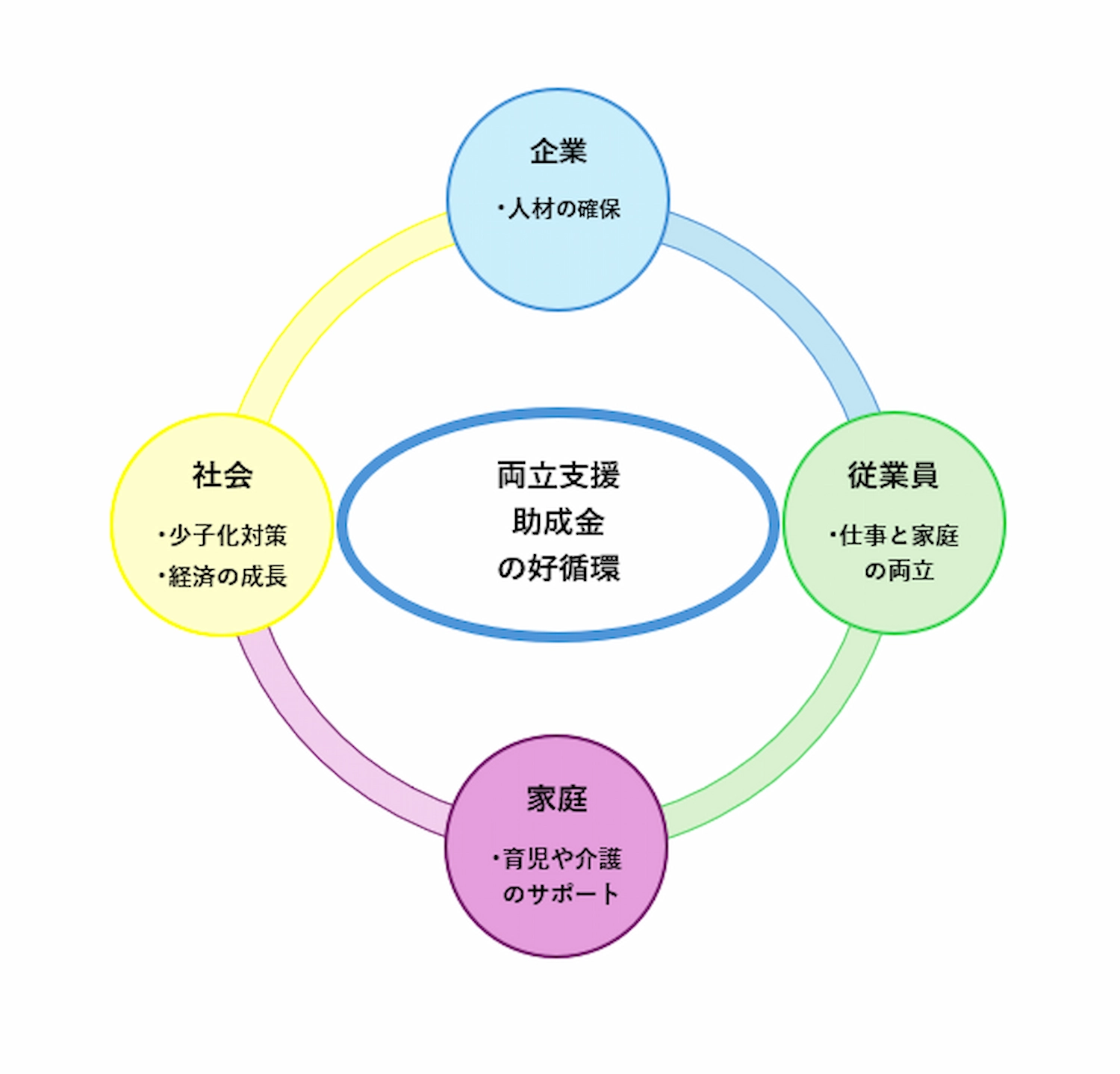

第2章 助成金の仕組みと社会への役割

たとえば、出産や育児、介護など、人生のさまざまな転機で「働き続けたい」「でも会社に迷惑をかけてしまうかも」と不安になる人は多いものです。そんなとき、会社が国の助成金を活用して育児や介護の休業・時短制度を用意してくれていれば、社員も安心して会社に相談しやすくなります。

この助成金があることで、会社も従業員も「どちらかを選ばなければいけない」ではなく、両立という選択ができるようになります。結果として、会社側は人材の流出を防ぎ、従業員の定着率やモチベーションも上がります。長く働く人が増えれば、企業は経験やノウハウを蓄積でき、より働きやすい職場へと変化していきます。

また、こうした両立支援が社会全体に広がることで、少子高齢化や人手不足などの社会的な課題の解決にもつながります。国や自治体が助成金というかたちで企業を支援することで、「育児や介護を理由に退職しなくて済む社会」「働くことをあきらめない社会」へと変わっていくのです。

たとえば、ある企業では、育児や介護で休業した社員の職場復帰率が助成金活用後に大幅に向上しました。結果として、その企業には「長く働きたい」と考える人の応募が増え、会社全体の雰囲気や売上も向上したという事例があります。こうした好循環が、多くの企業や働く人たちの間に生まれています。

第3章 どんな種類があるの?(主なコースの紹介)

出生時両立支援コース(パパの育休サポート)

男性社員が赤ちゃん誕生から8週間以内に育休(産後パパ育休など)を取得し、会社がその環境を整えてサポートした場合に助成金がもらえます。

【もらえる金額の目安】

・1人目:20万円(中小企業の場合)

・2人目以降(同じ年度内):+10万円/人

・引き継ぎマニュアル作成等で+5万円加算

・年5人・最大60万円が上限

育児休業等支援コース(育児や介護の長期休みサポート)

代替スタッフの雇用や復帰支援プランなど、会社が取り組みを増やすほど加算額も増えます。

【もらえる金額の目安】

・育児休業取得1人目:28.5万円

・2人目以降:14.25万円/人

・代替要員雇用:+28.5万円/人加算

・復帰支援プラン実施:+14.25万円/人加算

・年5人まで申請可

介護離職防止支援コース(家族の介護と仕事の両立サポート)

【もらえる金額の目安】

・介護休業や短時間勤務制度の導入・利用:28.5万円/人

・復職サポートや短時間勤務実施:+14.25万円/人加算

・人数分加算(上限なし)

不妊治療両立支援コース(仕事と治療の両立サポート)

【もらえる金額の目安】

・1人目:28.5万円

・2人目以降:14.25万円/人加算

・人数分加算(上限なし)

| コース名 | 主な対象 | 会社がやること例 | 基本額 | 加算 | 年度上限など |

|---|---|---|---|---|---|

| 出生時両立支援 | パパの出産直後育休 | パパ育休の取得促進、体制整備 | 20万円 | 10万円/人加算 | 年5人・最大60万円 |

| 育児休業等支援 | ママ・パパ、介護全般 | 育休・介護休業、代替要員雇用、復帰支援 | 28.5万円 | 代替・復帰支援加算 | 年5人 |

| 介護離職防止支援 | 家族の介護 | 介護休業・短時間勤務、復職サポート | 28.5万円 | 14.25万円/人加算 | 人数分加算 |

| 不妊治療両立支援 | 不妊治療と仕事の両立 | 治療用休暇・時短新設、相談体制 | 28.5万円 | 14.25万円/人加算 | 人数分加算 |

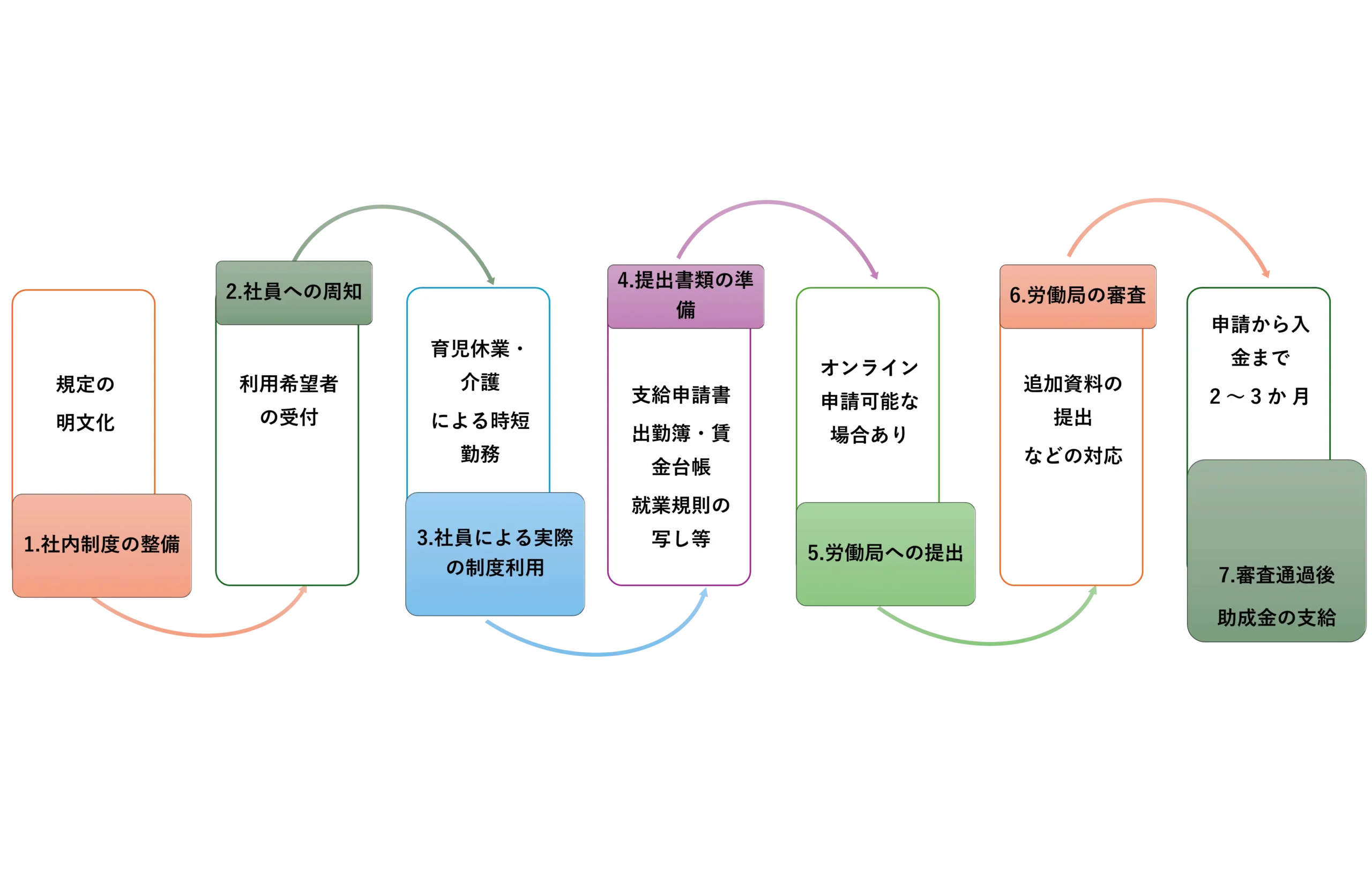

第4章 助成金の申請方法

4-1. 申請の流れと必要書類

両立支援等助成金を利用する際の申請手続きは、初めての方でも迷わないように、いくつかのステップに分かれています。会社が従業員の出産や育児、介護、不妊治療などを支援するために、制度の整備や記録の準備、書類の提出などを段階的に進めます。

まず、会社は就業規則や制度を見直し、従業員が休業や時短勤務などを取得しやすい環境を整えます。そのうえで、対象となる従業員へ制度をわかりやすく説明し、「利用したい」という希望を受付けます。

実際に従業員が休業や時短勤務などを使った場合、会社はその内容を正確に記録します。これには、出勤簿や賃金台帳、就業規則の写しなど、証拠となる書類をしっかりと揃えておくことが大切です。

その後、これらの記録や必要書類をまとめ、申請書に記入して、所轄の労働局や労働基準監督署などに提出します。最近はオンラインで申請できる場合も増えてきました。提出後は、労働局が審査を行い、追加資料が必要な場合は会社へ連絡があります。問題がなければ、審査に通過した時点で助成金が支給されます。

4-2. 申請時の注意点

助成金申請でよくある失敗やつまずきやすいポイントもあります。特に注意したいのは「記入漏れ」や「添付書類の不足」、そして「申請期限を過ぎてしまうこと」です。

申請書の記載内容や添付書類は細かく決められています。例えば、出勤簿や賃金台帳は「休業を取得した期間」が明確にわかる形で用意しなければなりません。また、会社の規則(就業規則・育児介護規程)も、最新の内容が反映されているか確認が必要です。

申請は、原則として対象となる休業や支援が終わってから「1か月以内」など、期限が決まっているケースが多いです。この期限を過ぎてしまうと、せっかくの助成金が受け取れなくなることもあるため、スケジュール管理には十分注意しましょう。

もし申請内容や必要書類について不安がある場合は、最寄りの労働局や、社会保険労務士、専門家への相談が役立ちます。行政窓口には無料の相談もありますので、遠慮なく活用しましょう。

第5章 両立支援等助成金の活かし方Q&A

5-1. よくある質問と誤解(FAQ)

第6章 活用事例でわかる!両立支援等助成金のリアル

6-1. 現場から――成功も失敗も、“人”が動かすエピソード集

家族経営に近い小さなレストラン。

若手スタッフの斉藤さんが「妻が出産するので育休をとりたい」と相談した時、オーナー夫婦は「男性の育休なんてウチで初めてだし、人手が足りなくなる…」と頭を抱えました。

それでも、「応援してあげたい」という気持ちと、「国の助成金が使えるらしい」という情報を頼りに、社労士やハローワークに相談。書類準備や社内手続きは初めてで苦労しましたが、制度整備と代替バイト雇用で20万円受給できました。

斉藤さんは「安心して育休を取れた」と家族も喜び、オーナーも「職場が“お互い様”の雰囲気になった」と満足しています。

でも、最初は“就業規則”の修正を忘れて申請が差し戻され、もう少しで不支給になるところでした。

「制度を作ったつもりでも、書類や規則が整っていないと通らない。二度手間になって社労士さんに怒られました」と苦笑いしつつ、次はしっかり事前準備しようと学んだそうです。

従業員30人ほどの町工場。40代の佐々木さんが「親の介護で離職を考えています」と相談した時、社長と総務は「辞められたら現場が回らない」と焦りました。

社労士に「介護離職防止支援コース」を教えてもらい、短時間勤務や復職支援の制度を新設。

佐々木さんは無事介護休業を取得し、「復帰時もリハビリ勤務で負担が少なく助かった」と語ります。

会社も助成金(28.5万円+復職加算14.25万円)を受給し、「人材流出を防げた」と実感。

ただし、介護休業の取得申請書のコピーを一部紛失してしまい、証拠書類の不足で一部加算が受け取れませんでした。

総務担当は「日々の書類整理がいかに大切か思い知らされた」と反省し、以降は社内ルールを厳格にしています。

IT企業に勤める山田さんは、治療のたびに半休や遅刻が増え、「会社に言い出しづらく、つい無断早退をしてしまったことも」と悩んでいました。

勇気を出して上司に相談したところ、「不妊治療両立支援コース」を調べてくれ、有給休暇制度やフレックスタイムの導入が決定。

社内説明会も開かれ、山田さんだけでなく、同様に悩んでいた同僚にも好影響を与えました。「気兼ねなく通院できて治療に集中できた」と山田さんは語ります。

一方で、最初の助成金申請時に、担当者が「申請書の様式が古かった」ため、審査で差し戻しになり、ギリギリで書類を再提出するドタバタもあったそう。

人事担当は「制度や様式の最新情報を常に確認しないと、思わぬミスで助成金を逃してしまうこともある」と痛感しています。

6-2. 他社の取り組みから学べるポイント

第7章 申請で失敗しないための実践ノウハウとトラブル実例

ここでは、コースごとに多い“現場の失敗例”と“あるあるトラブル”、そして安心して進めるための相談先ガイドまで、実践的な視点でまとめました。

7-1. 助成金コースごとに多い“現場の失敗パターン”と対策

7-2. 申請トラブル“あるある”事例集と対応策

7-3. いざというときの相談・問い合わせ先

「これくらい大丈夫だろう」と思わず、念には念を入れてチェックと準備を。

よくある失敗例を知っておくことで、トラブルを未然に防げます。

不安なときは早めに専門家や窓口に相談しましょう。

第8章 2025年最新!制度の変更点と新設コース

8-1. 2025年度の主な改正ポイント

まず、対象となる従業員や企業の範囲が拡大され、「パートや短時間勤務の方も申請しやすくなった」など、より多くの人が支援を受けられるようになりました。加算額の条件や申請できる人数(上限)の見直しもあり、特に中小企業や小規模事業者には有利になっています。また、出産や育児だけでなく、介護・不妊治療のコースも拡充されて、時代のニーズに合わせて選べる内容が広がっています。

ほかにも「申請に必要な書類の簡素化」や、「オンラインで申請できる範囲が拡大」など、事業主さんが手続きしやすくなる工夫がなされています。逆に、支給の条件や審査が厳格化された部分もあり、「申請期限」や「証拠書類の整備」をしっかり行うことがより重要になりました。

8-2. 新設・拡充された支援コースの概要

また、これまで対象外だった「男性の育児休業取得」や、「短時間勤務だけでなくテレワーク制度」など、さまざまなライフスタイルに応じた支援も追加されました。これにより、より多様な働き方が選びやすくなり、職場全体の両立支援が進めやすくなっています。

具体的な利用例としては、たとえば「男性社員が出産後すぐに育休を取得」「不妊治療のために休暇や時短制度を新設」「介護をしながら働く人のために在宅勤務制度を導入」といった場面で、助成金が活用されています。

申請方法や条件についても、新しいコースではオンライン申請が可能になったり、書類の提出が簡単になるなど、手続きの負担が軽減されています。今後も新設・拡充が続く見込みなので、最新情報をしっかりチェックしておくことが大切です。

8-3. 最新情報のチェックと今後の注意点

また、書類のフォーマットや申請に必要な資料が新しくなっている場合も多いので、「古い書類」を使って差し戻しになるトラブルにも注意が必要です。社内で申請担当を決め、こまめに情報をアップデートしていくことが、トラブル防止のコツです。

今後も「テレワーク推進」「男性の育児参画」「家族介護と仕事の両立」などがますます注目され、助成金の制度も社会の流れに合わせて進化していきます。初めての方も、継続して利用する企業も、「最新情報のキャッチ」がいちばんの成功ポイントになります。

第9章 助成金を活用するためのコツと社内での進め方

9-1. 制度を活かす社内ルール作りと責任者の決め方

実際の現場で制度が「形だけ」で終わらず、きちんと使われるためには、社内でのルールづくりと担当者の明確化が欠かせません。

まず大切なのは「誰が何を担当するか」をはっきり決めておくこと。人事や総務担当が多いですが、小規模な会社なら経営者や現場リーダーが担当することも珍しくありません。

「助成金の申請だけ」ではなく、日常の記録や従業員とのコミュニケーションも含めて、役割分担表をつくりましょう。

このように明文化しておくと、抜け漏れが減ります。

また、社内マニュアルもポイントです。いきなり立派な冊子は要りません。

最低限、「どの場面で、誰にどう相談するか」「記録の書き方や保存場所」「困ったときは誰に報告するか」など、現場ですぐ確認できるA4一枚の手順書だけでも有効です。

現場で想定外の事態が起きたときも、社内フローがあれば安心して動けます。

9-2. 周知・相談・フォローの具体策

特にパートさんや短時間勤務の方までしっかり伝えるには、工夫が必要です。

たとえば、朝礼やミーティングで「実際に使った人の体験談」を共有する、社内報やLINEグループ、動画メッセージを使う、など複数の方法を組み合わせると届きやすくなります。

実際に制度を利用した社員に「どんなことが助かったか」インタビューをしてみるのもおすすめです。

また、「相談しやすい空気」を作ることも大事です。上司だけでなく、人事・労務担当や外部の社労士など、相談窓口を複数用意し「遠慮なく相談できる」ことを強調しましょう。

特に、仕事と家庭の両立に悩む社員は自分から言い出しにくいもの。

匿名の質問箱や意見ボックスなど、さまざまなフォロー方法が役立ちます。

9-3. 定着のためのチェックリスト&改善ポイント

年に1回でも良いので、運用状況を点検する“定期チェック”が大切です。

チェック項目の例:

アンケートや個別面談を通して声を拾い、離職率や復職率などデータも活用しましょう。

また、法改正や助成金制度の変更があった時は、いち早く最新情報を確認し、社内ルールやマニュアルもアップデートすることが重要です。

「制度を使ってみてどうだったか」「今後もっと使いやすくするためには?」というフィードバックを現場から吸い上げ、継続的に見直していくことで、助成金制度は本当に現場の味方になります。

第10章 まとめ・これからの両立支援と会社の成長

10-1. 両立支援助成金がこれからも大切な理由

この助成金を活用することで、会社は「人が辞めない」「経験やノウハウが現場に残る」「新しい人材も集まりやすくなる」といったメリットを実感できます。

一人ひとりが安心して働き続けられる職場は、結果的に業績の向上や組織の安定にもつながります。

10-2. 会社の未来と助成金の役割

新しい働き方やダイバーシティ(多様な人材の活用)が求められる今、両立支援等助成金を使った取り組みは、企業の信頼やブランド力アップにも直結します。

社会の変化に柔軟に対応し、従業員とともに成長し続ける企業を目指しましょう。

10-3. 読者へのメッセージ

はじめの一歩は、「今の働き方を少しでも良くしたい」「誰かが困った時に助けてあげたい」という思いから。

ぜひ制度を活用し、みんなが安心して働き続けられる職場・社会を一緒に作っていきましょう。

外部関連記事

会社ランキング ファクタリングシークで

今すぐ確認する