ブリッジローンとつなぎ融資の違いと実務的な活用方法【2025年版】

設備投資やM&Aの実行タイミングに合わせて資金を「つなぐ」ために使われるのが、ブリッジローンやつなぎ融資です。

どちらも短期間の資金を確保するための手段ですが、実は目的や提供主体、金利条件などに明確な違いがあります。

本記事では、中小企業経営者が誤解しがちな両者の違いを整理し、実務でどう使い分けるべきかを丁寧に解説します。

ブリッジローン・つなぎ融資とは?定義と仕組みをやさしく解説

たとえば、金融機関からの長期融資が承認されるまでの間に仕入れや工事費を支払う必要がある場合、ブリッジローンで先行的に資金を確保します。

一方、つなぎ融資は主に建築・不動産取引や補助金の交付待ちなど、「資金が後から入ってくる確度が高い場面」で使われます。

住宅ローンにおける「土地代支払い→建物完成→本融資実行」の流れのように、事業分野では補助金入金や売掛金回収を前提に短期資金を調達するケースが典型です。

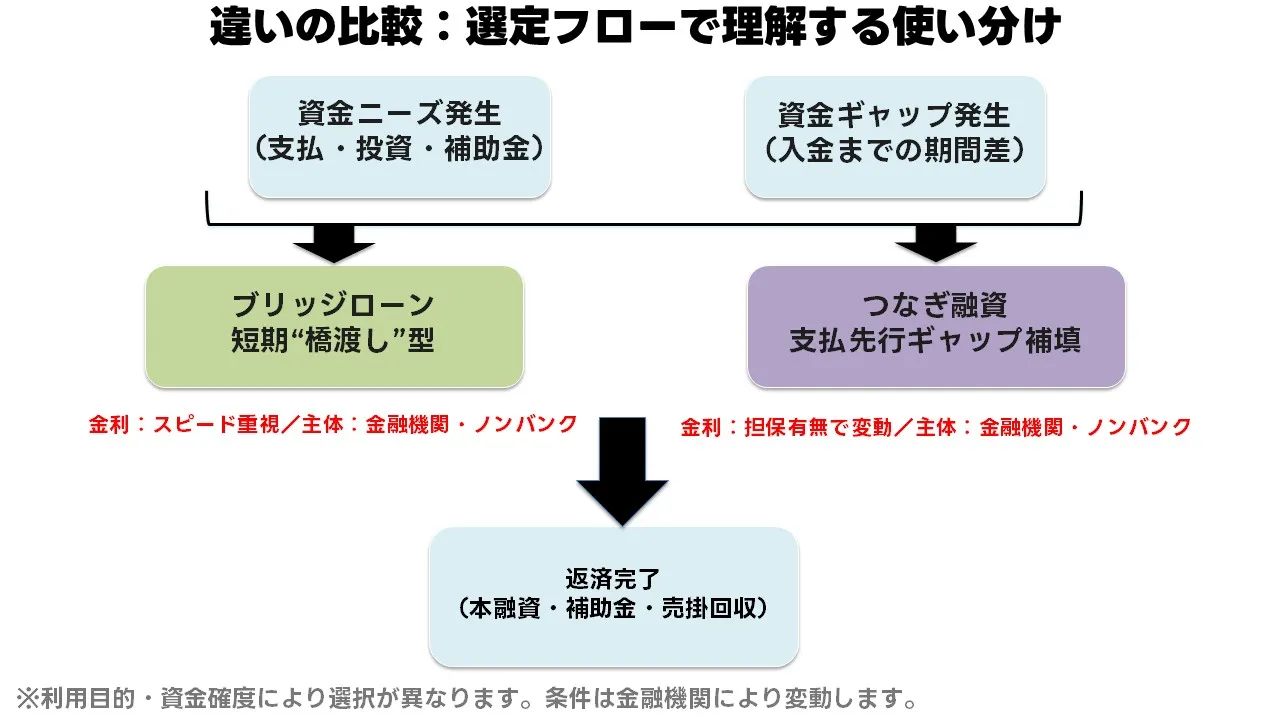

両者の根幹は共通しており、「資金のタイムラグをつなぐ一時的な融資」であること。

しかし実務上は、ブリッジローンが金融機関・ノンバンク・ファンドによる“事業投資型”の性格を持つのに対し、つなぎ融資は建築・発注・補助金対応など“取引実務型”の色合いが強い点が異なります。

実際に企業がどちらを使うべきかは、資金の発生要因と入金タイミングの確実性によって判断するのがポイントです。

「長期融資が決定しているが着金まで1か月ある」「補助金交付決定後に支払いが先行する」など、発生タイミングのズレをどう乗り切るかが経営の安定を左右します。

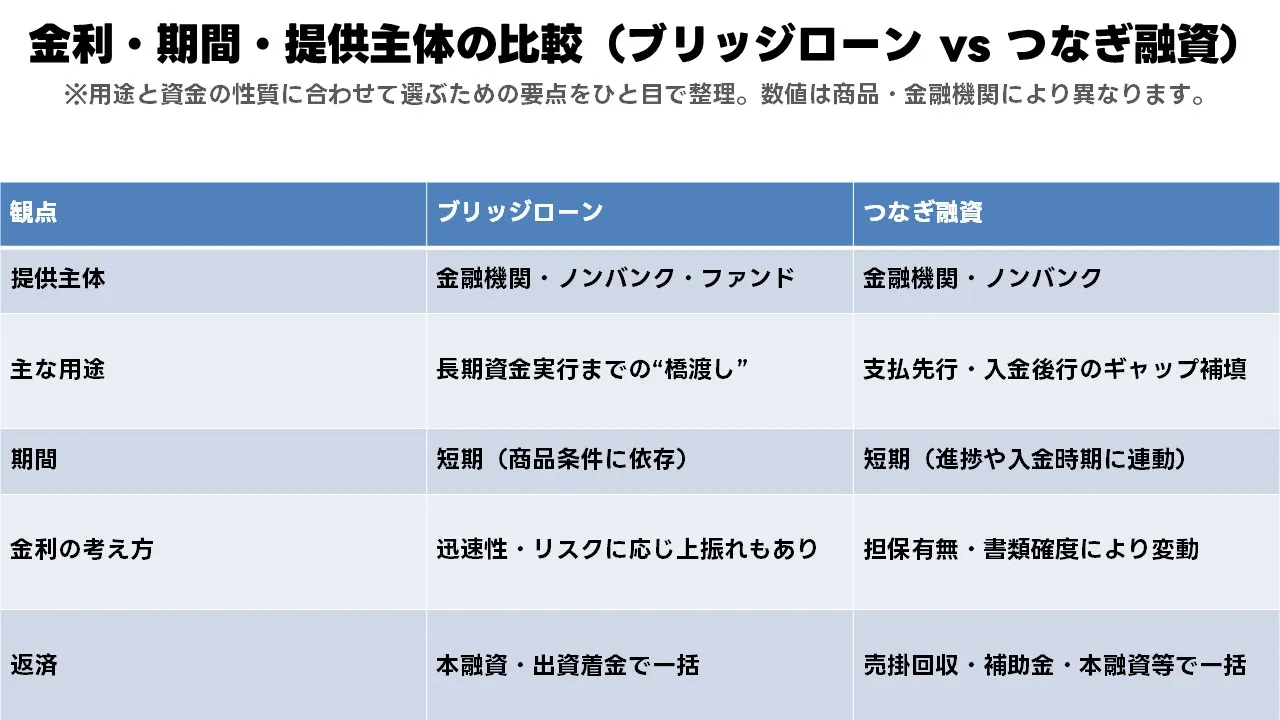

ブリッジローンとつなぎ融資の違い|金利・期間・提供主体の比較

金利の考え方:リスク評価と資金タイムラグの価格

短期資金の金利は「調達の速さ」「回収の確度」「担保や保証の有無」と密接に連動します。ブリッジローンは、本融資や出資が確定している前提で資金ギャップを埋める用途が中心です。したがって、返済原資の確度が明確で、契約・稟議・交付決定などの客観的根拠がそろっているほど、金利は相対的に抑えやすくなります。一方、つなぎ融資は建築・発注・補助金など、実務の進捗に返済時期が左右される場面での利用が多く、進捗証憑の粒度や検収の確実性によって条件が変わります。共通するのは、いずれも「時間差」を価格に織り込む商品であることです。入金までの期間が長い、入金イベントが多段階で不確実、あるいは無担保で情報が薄い場合には、貸し手のリスクプレミアムが上乗せされやすい構造です。反対に、契約書・決裁文書・入金予定の証跡が整い、返済原資が一本で明確な案件は、価格交渉の余地が広がります。金利の高低だけで評価せず、審査スピードや付随手数料、繰上げ返済の可否、遅延時の条項なども含めた総コストで比較する視点が重要です。

期間と返済設計:短期の定義と「一括返済」の重み

両者はともに短期資金ですが、期間の捉え方と返済設計にニュアンスの違いがあります。ブリッジローンは、本融資・出資・売却代金など“確定イベント”の着金に合わせて終了するため、返済は一括前提となることが一般的です。結果として、着金日が動けば返済日も動きますが、背後に長期資金や売買契約が存在するため、返済原資は一本化されやすい特徴があります。対して、つなぎ融資は工事の出来高・検収・補助金の交付スケジュール等、実務の進捗に期間が連動します。節目ごとに入金イベントが複数ある場合でも、返済は期末にまとめる設計が中心で、途中の“つなぎ直し”や枠の再設定が発生するとコストが積み上がります。したがって、最初に「入金カレンダー」を作ることが肝心です。契約・検収・請求・入金の各イベントを時系列化し、資金ショートの谷を可視化したうえで借入期間を決めると、余計な日数・利息・手数料を避けられます。万一の遅延時にどう扱うか(延長可否・条件変更・違約条項)まで、契約前に合意しておくと運用の安定性が高まります。

提供主体と審査観点:金融機関・ノンバンク・ファンドの違い

提供主体は案件の特性と情報量で選び分けます。金融機関は、信用力・返済原資・担保設定・取引実績を重視し、内部審査のプロセスが明確です。長期資金が控えているブリッジ案件や、売買契約・稟議書など一次資料が整っているケースでは、条件形成が安定しやすい反面、手続と審査に一定の時間を要します。ノンバンクは、スピードと柔軟さに強みがあり、情報の開示と引き換えに短期で可否を判断する傾向です。担保の有無、将来入金の確度、進捗のモニタリング方法など、実務運用の合意点を素早く詰められる一方、価格はリスクに応じて振れ幅があります。ファンドや専門の投資ビークルは、M&Aやアセット売却など大型で一過性の案件で“橋渡し”を担う場面に適合し、スキーム設計力と同時に、ディール進行を前提とした厳密なコベナンツが付くことが多いです。いずれにしても、提出書類は一次情報(契約、稟議、交付決定通知、請求書・検収書、売掛台帳等)で裏づけること。推測で補うと後段の条件変更や否決に直結します。情報の粒度と整合性が、そのままスピードと条件に反映されます。

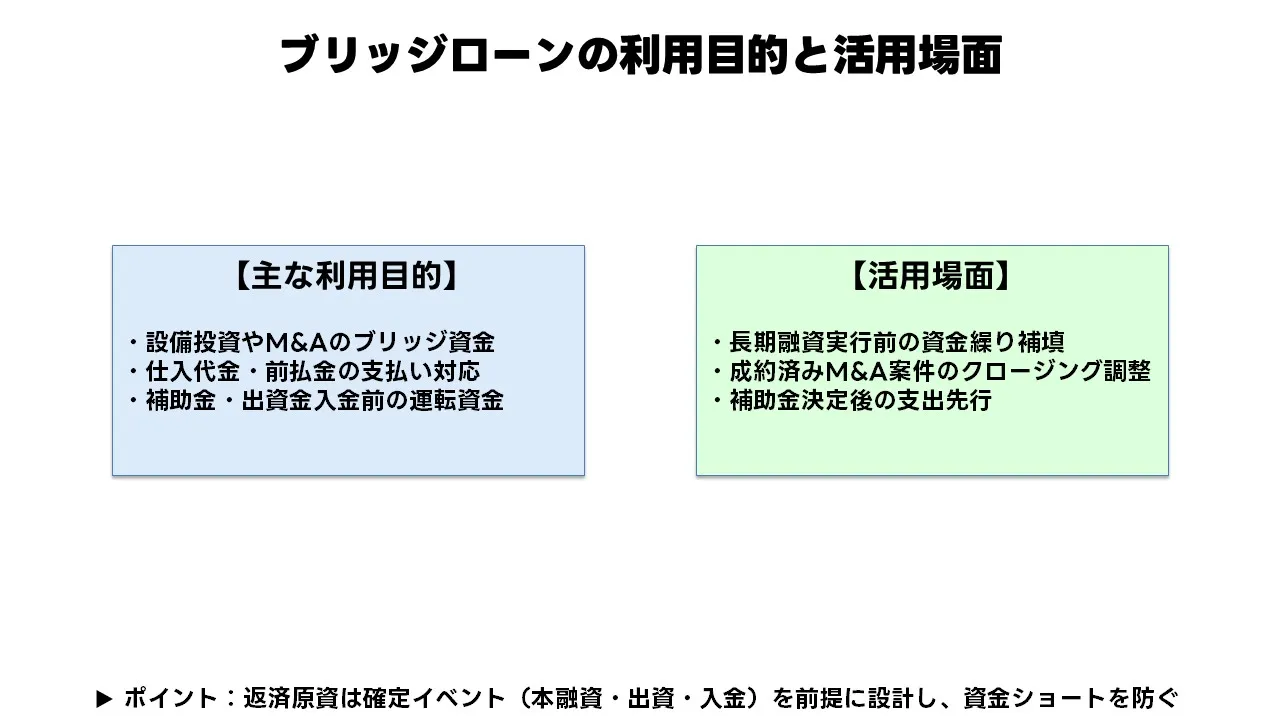

ブリッジローンの利用目的と活用場面

とくに中小企業では、プロジェクト開始や設備投資、M&Aのクロージングなど、決済のタイミングが先行する場面で頻繁に登場します。

融資期間は一般的に1年以内と短く、金利は年6〜15%程度とやや高めに設定されますが、「スピード重視」の性質を持つため、審査から入金まで数日〜1週間という迅速な対応が可能です。

たとえば、取引先との大型契約に伴って仕入代金を先払いする必要がある場合、正式な銀行融資が実行される前にブリッジローンで資金を先行確保できます。

このとき、返済原資は本融資の着金や投資資金の入金が前提となり、完済時に一括で返済する「スポット返済型」が多く採用されます。

これは、月々の返済負担を抑えつつ、事業資金の流動性を維持できる点で実務上も高く評価されています。

ブリッジローンの提供主体は、都市銀行・地方銀行・信用金庫・ノンバンク・事業ファンドなど多岐にわたります。

特に近年はノンバンク系金融が「即日審査・最短当日入金」などスピード特化型の商品を展開しており、これが中堅・中小企業の資金繰りを支える重要な選択肢となっています。

一方で、スピードを優先する分、担保提供や個人保証を求められるケースも少なくなく、信用保証協会付き融資よりもリスクが高いという特徴があります。

ブリッジローンは、資金の確実な入金予定がある場合には非常に有効な手段ですが、そうでない場合は返済原資の見通しが崩れるリスクを伴います。

したがって、利用の際は「返済スケジュール」と「本融資実行の確度」を金融機関と共有し、期間内完済の道筋を明確にしておくことが不可欠です。

実務上は、資金の流れを時系列で整理し、ブリッジローンによる短期負債が長期的な財務負担に転化しないようコントロールすることが、経営者に求められる重要な判断となります。

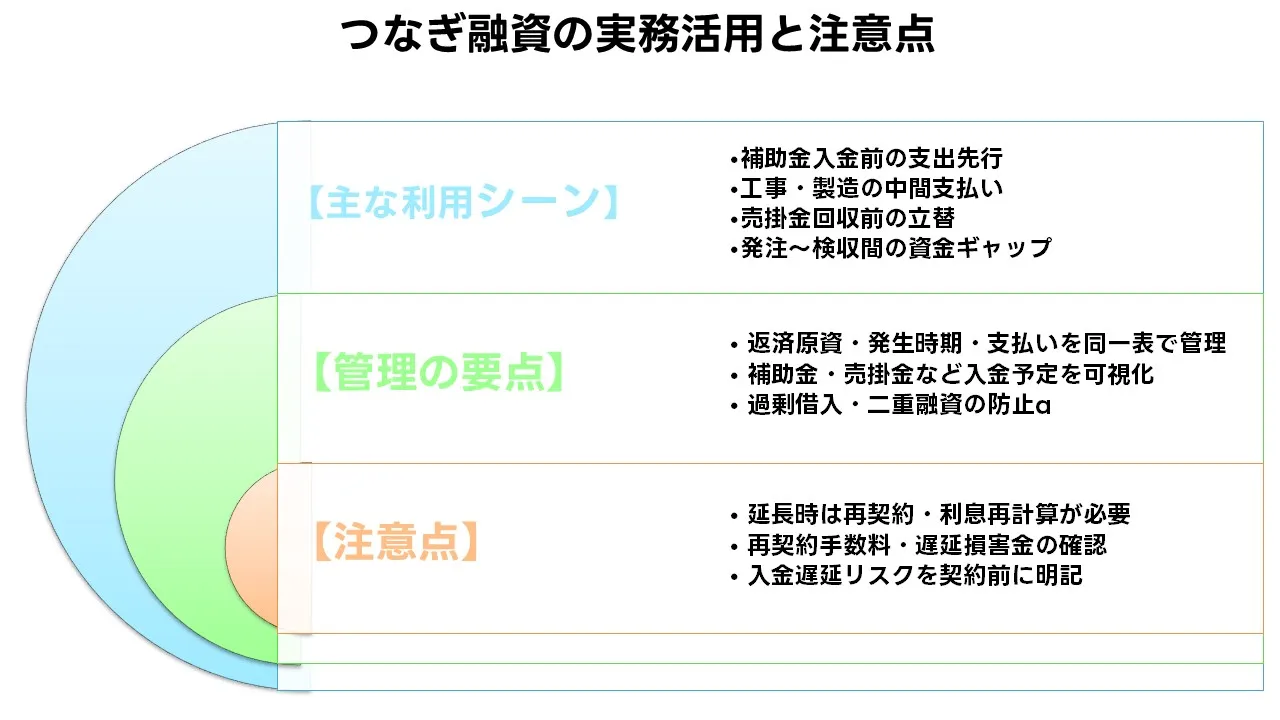

つなぎ融資の実務活用と注意点|補助金・建築・取引支払いにどう使うか

補助金交付決定後の支出先行、発注や請負工事の中間金支払い、売掛金回収前の立替などが典型です。

企業のキャッシュフローでは「支払いが先・入金が後」となる時期が必ず存在し、そこをどう“つなぐ”かが経営安定の鍵になります。

特に補助金案件では、交付決定から入金まで半年〜1年かかることも珍しくありません。

つなぎ融資を利用すれば、自己資金を圧迫せずに対象経費の支払いを済ませ、補助金入金時に一括返済することで実質的な資金繰り負担を軽減できます。

ただし、対象外経費の誤支出や、報告書の不備による補助金減額・入金遅延が起きると、返済原資の崩れに直結するため、リスク管理が欠かせません。

また、建築・製造・発注取引では「検収=入金」までの期間が長く、工事・製造の進行に応じた支払いが求められるケースが多いです。

この場合、つなぎ融資を複数回に分けて利用し、出来高ベースで借入と返済を繰り返すこともあります。

利息は利用期間分だけ日割りで発生しますが、複数回の借入・返済を行うと事務手数料や登記費用が積み上がりやすいため、全体コストを含めた設計が重要です。

実務上のポイントは、「返済原資・発生時期・支払いタイミング」を同一スプレッドシートで管理し、補助金入金・売掛回収・請負入金などを1行ずつ時系列で見える化することです。

これにより、どの期間に資金ショートが発生するかを即座に把握でき、過剰な借入や二重融資を防げます。

最後に注意したいのは、契約上の延長条項です。

つなぎ融資は“短期完済”を前提とするため、入金遅延時に延長や条件変更を行う場合は、利息再計算や契約書再締結が必要です。

金融機関・ノンバンクいずれでも、延長に伴う「再契約手数料」や「遅延損害金」が発生することがあり、見落とすと余計なコスト負担になります。

契約前に「万一の遅延時対応」を明記しておくことで、トラブルを回避し、安定した資金運用が可能になります。

つなぎ融資とブリッジローンの実践事例|資金ギャップを埋めた企業の判断力

両者の目的が異なるとはいえ、共通して「確実な入金までの橋渡し」を担う点で極めて有効です。

ここでは、実際の中小企業3社がどのようにこれらを使い分けたのかを紹介します。

【事例①:補助金交付遅延を乗り切った建設業(千葉県・年商4億円)】

建設補助金の交付決定を受けたが、入金まで8か月以上のタイムラグがあり、先行する設備支払いで資金が逼迫。

同社は信用金庫経由で「つなぎ融資」を利用し、補助金対象経費の立替を実行しました。

交付時に一括返済できたことで、自己資金の流出を防ぎ、金利負担は年8%・利用期間6か月に抑制。

【事例②:M&Aクロージング資金を確保した製造業(大阪府・年商10億円)】

買収資金の一部に投資ファンドからの出資を予定していたが、クロージングが1か月遅延。

その間の資金ギャップを「ブリッジローン」で補い、譲渡契約の遅延を回避しました。

入金後に即日返済したことで利息負担を最小限に抑え、ディールの信頼性を維持。

【事例③:商流変更期の資金繰りを守ったサービス業(東京都・年商2.5億円)】

大口取引先が支払サイトを60日から90日に変更。

同社は受注拡大期にあったため、仕入・人件費が先行。

ノンバンクの「ブリッジローン」と、売掛入金を見越した「つなぎ融資」を併用することで、運転資金を確保しました。

このとき返済原資は売掛金回収に一本化し、月末の資金ショートを防止。

これらの事例に共通するのは、「入金確度」「返済スケジュール」「金利コスト」の3点を同時に設計していることです。

短期資金の使い方を誤ると、長期負債への転化やリスケジュールに直結します。

逆に、発生タイミングと返済原資を綿密にマッピングできれば、ブリッジローンとつなぎ融資は経営安定の強力な武器となります。

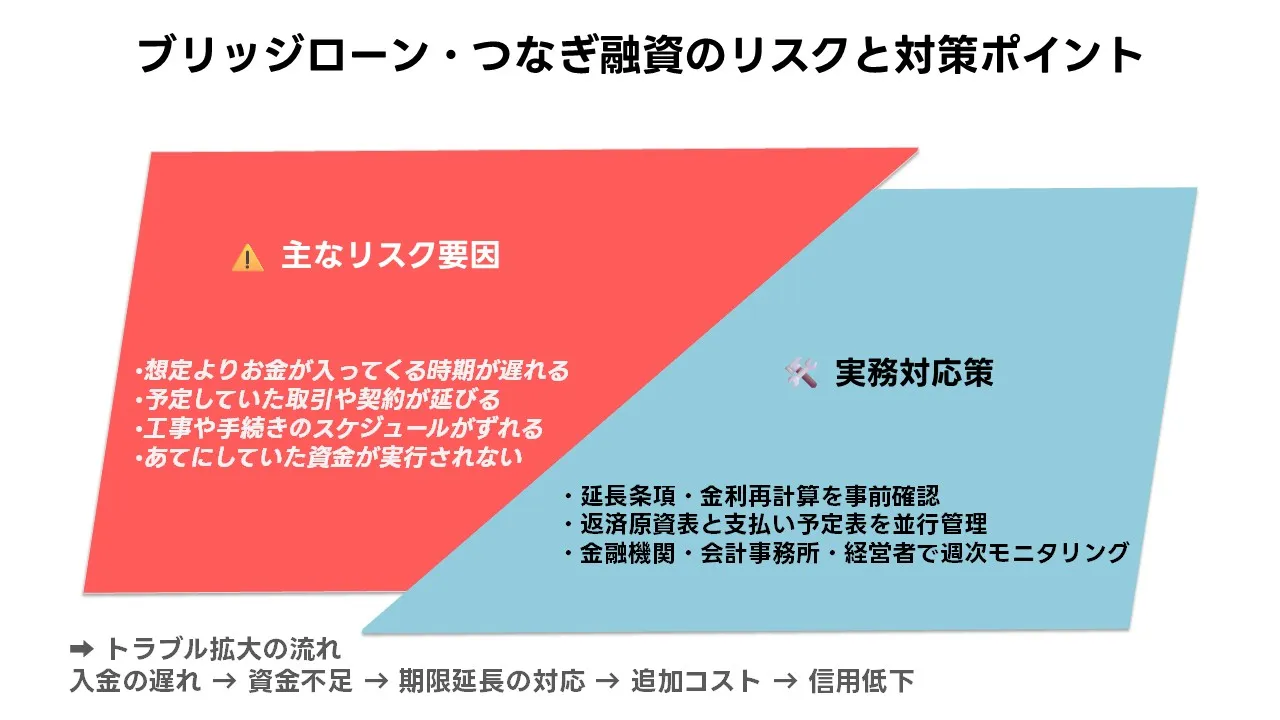

ブリッジローン・つなぎ融資の注意点とリスク管理|失敗しないための実務対応

ブリッジローン・つなぎ融資いずれも「返済原資が確定している前提」で成り立つため、この前提が崩れた瞬間にリスクが顕在化します。

たとえば、補助金の交付時期が想定より遅れた場合や、M&Aのクロージングが延伸された場合、契約上は返済期日を迎えても入金がありません。

延長契約が必要となり、再契約手数料や遅延損害金(年10〜15%)が上乗せされることもあります。

特にブリッジローンでは、投資・出資案件の不成立により「本融資が実行されない」ケースが想定外のリスクとなり得ます。

つなぎ融資でも、補助金対象外経費を誤って支出したり、報告書の不備で交付額が減額されると、返済原資が不足する事態に直結します。

また、建築・請負系の融資では工期遅延によって支払いサイクルがずれ、複数のつなぎ契約を再設定せざるを得ないこともあります。

こうしたトラブルを防ぐには、契約前に「延長条項」「金利再計算」「担保解除条件」を明確に確認することが欠かせません。

とくにノンバンク型では柔軟な反面、延長・条件変更に関する細則が貸出条件書の脚注レベルに記載されている場合があります。

一度延滞扱いになると、信用情報機関への登録や取引金融機関の姿勢悪化に直結するため、期日管理を社内で二重化する体制を整えましょう。

実務上は「返済原資表」と「支払い予定表」を並行管理し、差分をリアルタイムで確認することがリスク管理の第一歩です。

さらに、金融機関・会計事務所・経営者の3者間で週次のモニタリングミーティングを設け、資金の動きを定点観測することで、異常を早期に発見できます。

短期資金は使い方次第で強力な武器になりますが、管理を誤れば「高利短期負債」に転化します。

一時的な利便性に流されず、返済原資の確実性を常に点検する姿勢が、失敗しない最大の防御策です。

まとめ|ブリッジローンとつなぎ融資を安全に使いこなすために

ただし、使い方を誤ると高利短期負債に転化するリスクがあり、返済原資の確実性が最大の鍵となります。

活用の際は、次の3点を意識することが重要です。

- ① 資金の入出金スケジュールを時系列で可視化する

- ② 「返済原資表」と「支払い予定表」を常に整合させる

- ③ 契約書の延長・再計算・担保解除条項を事前に確認する

この3点を守れば、短期資金を戦略的に運用でき、突発的な資金ショートを防ぐことが可能です。

また、金融機関・会計士・経営者の三者で週次モニタリングを行うことで、リスクを早期に発見し、条件変更にも柔軟に対応できます。

ブリッジローンとつなぎ融資は、単なる「一時的な借入」ではなく、企業のキャッシュフローを守る“橋渡し”の仕組みです。

スピードと確実性を両立させ、必要なときに必要な資金を安全に着地させるために、本記事の実務ポイントを現場運用に生かしてください。

会社ランキング ファクタリングシークで

今すぐ確認する