関連記事

- 補助金活用を成功に導く!つなぎ融資の基礎知識から活用事例、注意点まで徹底解説

- 支援金・助成金・補助金の勘定科目と仕訳:個人事業主・法人向け徹底解説

- 2025年 補助金活用で事業を加速!中小企業・小規模事業者向け徹底ガイド

- 中小企業の強い味方!業務改善助成金を活用して効率化と賃上げを実現しよう

- 支援金・助成金・補助金の勘定科目と仕訳:個人事業主・法人向け徹底解説

- 税理士:財務諸表や収支計画の作成、税務戦略、資金調達全般のアドバイスが得意

- 行政書士:官公庁提出書類の作成・電子申請の代理・手続き全般に強い

- 社会保険労務士(社労士):雇用系助成金(キャリアアップ・働き方改革)や社会保険関係に精通

- 中小企業診断士:経営計画策定・市場分析・ビジネスモデル設計の専門家。補助金支援実績が豊富

- 顧客の口コミや評価

- 過去の採択実績や事例紹介

- どんな業種・事業規模に強いか

- サポート体制(オンライン対応/全国出張可/アフターフォロー有無)

- 料金体系(着手金/成功報酬/追加費用)

- 見積もり・報酬体系の明確化

- 追加費用・成功報酬率の明示

- 成功条件(何をもって「成功」とするか)の確認

- 途中解約時の条件

- 専門家による迅速・正確な書類作成で採択率アップ

- 経営者・現場担当者が本業に集中できる

- 複雑な手続きや要件確認を丸ごと任せられる

- 最新情報・加点要素を盛り込める

- 事業計画や経営戦略の見直し・ブラッシュアップにもつながる

- 申請代行費用がかかる(15万円以上の場合も)

- 情報共有・コミュニケーションが不十分だと書類不備リスク

- 成功報酬型は採択時の報酬が高額になりやすい

- 業者選定を誤るとトラブルや採択失敗のリスク

- 追加料金や見積もり内容に不明点がないか 【“後出し請求”トラブル】契約時は「着手金+成功報酬」のみと思っていたが、途中で「資料作成オプション」「申請書修正費」などと称して複数回の追加請求。

結局、最初の見積もりの2倍以上の費用となり、資金繰りが悪化した。 - 信頼できる業者かどうか(口コミ・実績・認定制度の有無) 【業者の“実績詐称”トラブル】安さと「採択率90%」をうたう広告に惹かれ依頼したが、実際には実績や認定の裏付けがなく、採択に必要な書類も十分に揃えてもらえなかった。

結果的に書類不備で不採択、さらに「返金できない」と断られた。 - 契約書内容の詳細なチェック(不利な条件がないか) 【“中途解約”トラブル】申請書の内容に納得できず途中で解約を申し出たところ、「契約書に“キャンセルは全額請求”と明記してある」と言われ、採択前にもかかわらず高額なキャンセル料を請求された。

- サービス範囲・アフターフォロー有無の確認 【“実績報告は対象外”トラブル】採択までは親切に対応していたが、交付決定後の実績報告や追加資料の提出について「契約外なので別料金」と言われ、サポートを打ち切られた。

自社で対応できず入金遅延や減額のリスクに直面。 - 過去の顧客トラブル・クレーム例の有無 【“口コミ隠蔽”トラブル】業者の公式サイトには良い口コミばかりだが、SNSやGoogleで調べたところ「申請が遅れた」「契約内容が違う」「担当者と連絡が取れない」などの悪評多数。

結果的に依頼後も連絡が途絶え、補助金の申請自体が間に合わなかった。

補助金申請代行の基本知識

補助金や助成金は、企業や個人事業主、さらには個人が新たな挑戦や事業拡大を図る上で非常に重要な資金調達手段です。しかし、両者の違いや活用のコツについて十分理解している方は多くありません。補助金と助成金はどちらも返済不要の公的資金ですが、申請方法や審査基準、支給条件には大きな違いがあります。

まず「補助金」とは、経済産業省や中小企業庁、自治体などが予算をもとに一定の審査基準と採択枠の中で交付する資金であり、主に新規事業や設備投資、研究開発などのイノベーションを促すための支援です。厳格な審査を経て「社会的インパクトや成長可能性が高いか」が評価され、事業計画の精度や過去実績、将来展望の記述が重要となります。申請数に対して必ずしも全員が採択されるわけではなく、採択率も年や制度ごとに変動します。

一方、「助成金」は主に厚生労働省や都道府県が所管し、雇用拡大や人材育成、労働環境の改善など社会的課題の解決に向けた取り組みに対して、要件を満たす事業者へ支給されるものです。例えば「キャリアアップ助成金」や「働き方改革推進支援助成金」は、正社員化や研修実施、就業規則改定など、決められた取り組みができていれば広く申請可能で、審査も補助金に比べてハードルが低いことが多いです。つまり補助金は「審査・競争型」、助成金は「条件達成型」とまとめられます。

両者とも返済義務はなく、資金調達手段としては銀行融資やVC(ベンチャーキャピタル)投資などと異なり自社の財務負担を抑えられる大きなメリットがあります。近年では「ものづくり補助金」や「新事業進出補助金」、「IT導入補助金」といった民間の成長を後押しする制度が毎年アップデートされており、経営者の注目度も高まっています。ただし制度ごとに公募期間・対象・支給上限や要件が大きく異なるため、正しい情報収集と活用法が不可欠です。

補助金申請代行の目的とメリット

申請書類の作成や要件整理、提出期限管理は想像以上に手間がかかり、初めての方や小規模事業者には大きな負担となります。そこで登場するのが「補助金申請代行」サービスです。専門家や代行業者を活用することで、複雑な申請業務を一括サポートしてもらい、経営者や担当者が本業に集中できるメリットがあります。

最大の目的は「採択率アップ」と「手間の削減」です。申請代行サービスは、最新の制度動向や審査基準、過去の採択データを熟知しているため、加点ポイントの押さえ方や不備のない書類の作成など、素人では気づきにくいプロの視点で申請プロセスを最適化します。実際に「自分で何度も申請しても不採択だったのに、申請代行を利用したら一発で採択された」という体験談も多く、特に「初めて補助金に挑戦する」「公募制度の仕組みがよく分からない」といった事業者には大きな安心材料となります。

また、申請代行は全国対応が進み、オンライン相談やWeb面談、チャットによる随時のフォローアップなど、利便性も格段に向上しています。経営者自身が苦手とする書類作成や説明資料のブラッシュアップもワンストップで任せられるため、日々の業務負担が大きく軽減され、事業拡大や新規投資のチャンスも広がります。

初回相談・問い合わせ

事業内容や要望をヒアリング

無料相談

制度選定・初期診断

最適な補助金選定・受給可能性の診断

契約・スケジュール策定

見積・契約成立

必要書類リスト・スケジュール提示

詳細ヒアリング・方針確定

課題・強みを深掘り

申請方針決定

書類作成・データ収集

事業計画書ドラフト・資料添削

社内確認・意思決定

最終チェック・修正

申請・提出

電子申請/郵送・受付確認

審査・追加対応

追加資料や説明の提出

採択結果通知・交付申請

採択後手続き・誓約書提出

事業実施・実績報告

補助事業の実施・報告書作成

交付決定・入金

補助金/助成金の入金

アフターフォロー

書類保存・次回申請相談も

必要書類の準備と提出

補助金・助成金申請には、制度ごとに求められる書類や資料が異なります。代表的なものとしては「事業計画書」「収支計画書」「企業概要書」「設備投資の見積書・発注書」「雇用系なら就業規則・給与台帳・出勤簿」などがあります。

事業規模や業種、申請する補助金・助成金の種類によって「提出書類のボリューム」は大きく変わるため、初回ヒアリング時点で「どこまでが必須か」「どこまで省略できるか」を明確にし、効率よく準備することが重要です。

申請代行サービスでは、こうした必要書類のリストアップから実際の書類作成、申請システムへの入力、証憑資料の整理までを一貫して担当。特に事業計画書の精度を高めるため、最新の審査トレンドや加点要素(例えば「DX」「省エネ」「地域貢献」など)を取り入れることがポイントです。

事業計画書の作成ポイント

審査官が重視するのは、「補助金を活用した結果、どのような成果や社会的価値が生まれるか」「申請者に十分な実現力があるか」という点です。

そのため、単に数字や目標を書くのではなく、①ビジネスモデルの明確さ ②ターゲット市場の特性 ③競合との差別化 ④具体的なアクションプラン ⑤リスク管理体制 ⑥事業の将来性を盛り込む必要があります。

また補助金は「成果目標」を必ず設定するため、売上・利益・雇用人数・省エネ効果・地域貢献度など、定量的な指標を数値目標として記載します。

書類提出のタイミング

補助金・助成金の申請は、年数回ある「公募期間」内に全書類を提出しなければなりません。提出遅れや不備は「不採択」や「交付額減額」に直結するため、スケジュールの逆算管理が必須です。

最近では電子申請(jGrants等)が主流ですが、自治体によっては紙提出を併用している場合もあるため、最新の公式要項の確認が欠かせません。

補助金申請代行を依頼する専門家

補助金・助成金申請には、税理士・行政書士・社会保険労務士・中小企業診断士など、様々な士業やコンサルタントが関与しています。それぞれ専門分野や強みが異なるため、依頼する際は「実績」「専門性」「コミュニケーション力」などを総合的に判断しましょう。

税理士・行政書士・社労士・中小企業診断士の違い

コンサルタント・代行業者の選び方

実績・口コミ・過去の採択率・対応業種・報酬体系(着手金/成功報酬)・専門領域などを必ず確認しましょう。近年は「補助金申請代行専門業者」も増加していますが、税理士・行政書士・診断士など士業資格を持つかどうかも重要な選択基準です。

チェックポイント

複数業者から見積もり・提案を受け、比較検討することが失敗しないコツです。「無料診断」「簡易採択率チェック」「採択後のフォローアップ」などのサービスも増えており、選択肢が広がっています。

補助金申請代行の費用について

費用相場は業者・地域・申請金額によって大きく異なります。

着手金型:申請時に5万~20万円程度、採択不採択にかかわらず支払い

成功報酬型:採択後に交付額の10~20%が相場(500万円受給なら50万~100万円)

近年は初回無料相談や低額パッケージ(小規模事業者向け5万円台~)も増加。大手・老舗は高額だがサポート充実、ネット専業業者は安価だが対応が限定的、など傾向があります。

料金・契約トラブルを避けるために

契約書の確認・比較は必ず行いましょう。

補助金申請代行のメリットとデメリット

メリット

デメリット

補助金申請代行を利用する際の注意点

初めての方は、国や自治体の公式相談窓口を併用したり、複数の業者に見積もりや事例を確認することでリスク回避が可能です。

体験談(成功事例・失敗事例)

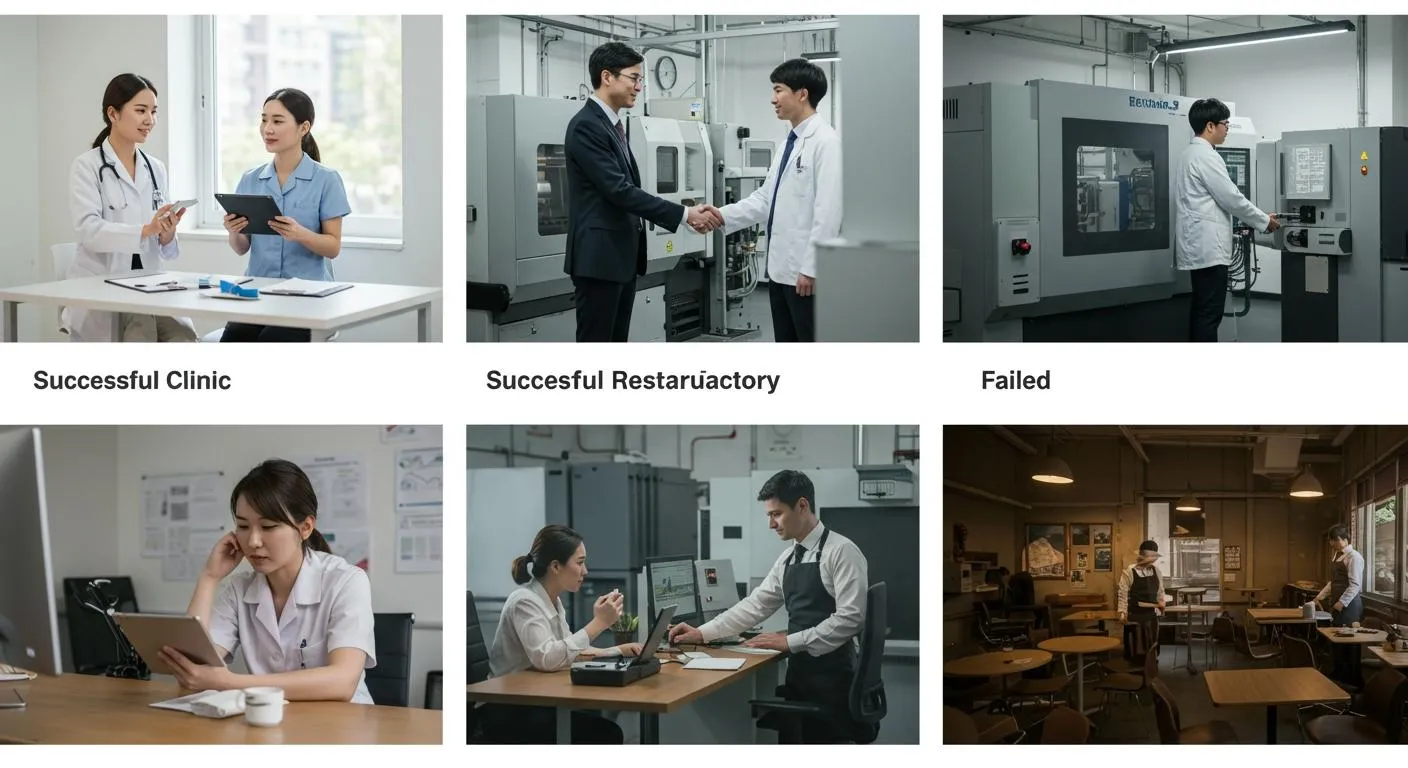

ケース1:IT導入補助金を活用した小規模クリニックの挑戦(成功事例)

東京都内で開業しているAクリニックは、近年のコロナ禍を経て患者管理や予約受付などの業務効率化が急務となっていました。院長はパソコンに苦手意識があり、そもそも「どんな補助金があるのか」「医療機関でも対象になるのか」すら分からない状況でした。そんな時、同業者の紹介で補助金申請代行サービスに無料相談。

初回ヒアリングでは、専門家がクリニックの運営課題や今後の方針、IT導入による業務改善の可能性を丁寧にヒアリング。どの補助金が合うかだけでなく、過去の医療業界の事例や「こういった機能を導入すれば効率が上がりますよ」といった実践的なアドバイスもありました。

申請準備段階では、院長は「必要書類が多すぎて無理だ」と感じていましたが、代行業者がわかりやすい書類リストと進行管理表を作成。診療報酬の管理や患者データの管理がどう効率化するかという点も、計画書で「具体的な業務フロー図」まで添えてくれたことで、審査官への説得力も増しました。

結果として、申請したIT導入補助金は無事採択され、患者予約システム・顧客管理クラウド・タブレット端末を導入。院長は「申請手続きの不安も全部サポートしてもらえたし、実際に患者さんの待ち時間が半分になった。スタッフも残業が減って、売上も前年比で20%アップ。何より、専門家の親身なアドバイスがなかったら絶対に成功しなかった」と語っています。Aクリニックではその後も経営計画の見直しや追加補助金の活用について、継続的に専門家の助言を受けています。

ケース2:ものづくり補助金で工場改革に挑戦した老舗部品メーカー(成功事例)

地方都市にあるB製作所は、創業50年を超える老舗の金属部品メーカーです。設備の老朽化や取引先からの価格競争が激化する中で、会社の存続や雇用維持に危機感を感じていました。新しい生産ラインやIoT設備の導入を考えたものの、何千万円もの投資資金をどう集めるか悩み、地元の商工会議所から補助金申請代行サービスを紹介されました。

B製作所が選んだ代行業者は、過去に同地域・同業種の実績が豊富な中小企業診断士。初回の現場訪問では、工場長やベテラン作業員とも面談し、現場が本当に困っている課題を丁寧にヒアリング。どの設備が最も費用対効果が高いか、補助金の対象になる最新IoTシステムの提案も受け、「今の業務をどう変えるか」まで一緒にシミュレーションしました。

書類作成時には、ものづくり補助金の加点となる「地域雇用」「環境配慮」「新技術への挑戦」なども盛り込んだ事業計画書を作成。自社で集めるのが難しかった市場調査データや、効果シミュレーションもすべて専門家がサポートしてくれました。

無事採択後は、設備納入の調整や、交付申請・実績報告までトータルでフォロー。新工法ラインの導入後は、生産効率が30%向上し、売上も1年で30%増加。新たに若手社員2名を採用するなど雇用の維持と拡大も実現。「最初は申請書のボリュームや厳しい審査に不安だったが、現場や社員と一緒になって計画を作ってくれたことで社内も一体感が出た。専門家の伴走がなければ実現できなかった」と社長は語っています。

ケース3:キャリアアップ助成金で人材定着に成功した飲食チェーン(成功事例)

全国に十数店舗を展開するC飲食グループでは、アルバイトやパート従業員の定着率の低さが慢性的な課題でした。離職が続くたびに採用・研修コストが膨らみ、経営者は「今のままではどんなに売上を伸ばしても人件費に消えてしまう」と危機感を募らせていました。そんな折に知ったのが「キャリアアップ助成金」。正社員登用や研修制度の整備で受給できると聞いたものの、制度が複雑で自分たちだけでの申請は断念。「社労士の専門家」に相談しました。

専門家はまず、グループ全体の就業規則・雇用契約・昇給制度を精査し、助成金の対象となる取り組みを具体的に提案。必要な制度変更や研修計画の作成、社員への周知・説明まで一緒に進めてくれました。

「普段現場仕事で忙しい中、書類作成や証拠資料の整理も全部代行。雇用保険や社会保険の手続きもサポートがあり、現場の負担は最小限だった」と人事担当者は振り返ります。

結果的に、非正規社員20名を正社員へ登用。人材定着率が大きく向上し、助成金として数百万円の資金を得ることができました。

「一番の成果は、お金以上に、従業員が“ここで長く働きたい”と思える仕組みを作れたこと。採用にかかるコストも削減でき、社内の雰囲気も良くなった。最初は“助成金はハードルが高い”と諦めていたが、専門家の伴走で大きく変わった」と経営者は語っています。

ケース4:代行サービスを使ったが失敗したケース(失敗事例)

東京都内で小規模IT企業を経営していたD社は、創業から初めて「IT導入補助金」にチャレンジしようと考え、ネット広告で見つけた申請代行サービス会社に依頼しました。費用も他社より安く、やり取りも全てメールだけという手軽さに安心して任せてしまいました。

当初は「すべてお任せ」と聞いていたため、社内では資料提出やヒアリングも最小限しか対応せず、何度か専門用語の説明が不十分なまま進行。書類が出来上がった段階で一度も直接会話や細かなヒアリングがなく、内容も自社のビジネスの特徴がほとんど反映されていませんでした。

いざ申請してみると、「市場調査や事業の独自性が弱い」「計画内容が他社の使い回しのようだ」と審査コメントで指摘され、残念ながら不採択。

その後、他社の成功例を調べたところ、「安さだけで選ばず、実績やサポート体制が充実しているか確認すべきだった」と後悔しました。

実際に「安価な代行業者ほど、書類の質が低い」「十分なコミュニケーションや計画内容の深掘りがないと成功率は下がる」ことを身をもって実感したといいます。

現在は、信頼できる専門家とじっくり打ち合わせしながら再チャレンジの準備を進めています。

ケース5:代行サービスを使わず自力で申請し失敗したケース(失敗事例)

地方都市で長年カフェを営むEさんは、コロナ禍で売上が激減し「小規模事業者持続化補助金」に自分で初挑戦しました。ネットや書籍を読み、知り合いのアドバイスも受けて申請書を作成。しかし、どの情報が正しいのか判断できず、独学で進めたため「書類の形式や提出書類のチェックリスト」を十分に確認しないまま締切直前に郵送しました。

数週間後、「内容が具体性に欠け、計画の実現性が低い」「必要書類の不足あり」という理由で不採択に。その後、地元商工会議所で無料相談を受けた際に、「計画書に実際の数字や現場でのエピソード、業績改善のシミュレーションなど“自分の強み”をもっと具体的に書くべきだった」とアドバイスを受け、改めて自分一人だけで抱え込むリスクを痛感したといいます。

「締切ギリギリで焦って書き、客観的な添削やサポートを頼まなかったことが一番の失敗。今後は早めに専門家や支援機関のサポートも活用したい」と語っています。

補助金申請代行に関するよくある質問

Q:申請から交付までどれくらいかかる?

A:補助金は公募締切後2~3か月で採択結果、交付申請・実績報告を経て最短半年~1年程度で入金。助成金は申請から入金まで2~6か月が一般的です。

Q:審査で重視されるポイントは?

A:事業計画の実現性・成長性・社会的意義・雇用や地域貢献・数字や根拠の具体性・リスク管理など。加点ポイントや最新の審査傾向を押さえることが重要です。

Q:途中で内容変更や追加書類を求められたら?

A:多くの申請代行業者はアフターフォローも込みで対応してくれます。追加ヒアリングや資料作成も迅速に行う体制かどうか事前に確認しましょう。

Q:地方の中小企業でも利用できる?

A:現在はオンライン対応・全国出張が主流となっており、地方の小規模事業者・個人事業主でも問題なく依頼できます。

まとめと今後の展望

補助金申請は年々難易度が増し、要件や審査ポイントも進化しています。専門家や代行サービスの活用は、単なる「書類作成のアウトソーシング」ではなく、事業計画や経営戦略の質向上・成功確率向上に直結します。

2025年以降も補助金・助成金制度は毎年見直しが続き、IT・建築・製造・飲食・サービスなど幅広い分野で新制度や加点要素が追加されています。東京都や地方自治体の独自補助も拡充しており、「どこで、どんな支援が、いつ受けられるか」を把握することが事業発展のカギとなります。

経営者や担当者は、最新情報の入手と信頼できる専門家・業者との連携体制をつくり、補助金・助成金を最大限に活用しましょう。申請代行サービスの力を上手に使うことで、本業に集中しつつリスクなく資金調達できる時代です。持続的な成長と競争力強化を目指し、補助金活用の新たな一歩を踏み出しましょう。

外部関連記事

会社ランキング ファクタリングシークで

今すぐ確認する