「ファクタリングの金利って、どれくらいですか?」――この質問を現場で何度も受けてきました。結論から言えば、ファクタリングに金利は存在しません。なぜならファクタリングは「借入」ではなく「債権の売却」だからです。にもかかわらず、検索結果や広告では「金利0%」や「実質年率換算〇%」といった表現が並び、読者を混乱させています。

本記事では、元ファクタリング会社の実務経験をもとに、金利と手数料の違い、手数料の計算方法、相場、そしてコストを抑える実践テクを解説します。加えて、2025年時点の最新市場トレンドや法的な整理、海外比較、現場での実体験も交えて「ファクタリングにおける“費用の本質”」を明らかにします。

難しい金融理論ではなく、実際に「どれくらいの費用がかかり、どのように交渉すれば下げられるのか」を、経営者・個人事業主の目線で具体的に掘り下げます。この記事を読み終えるころには、「金利」という言葉に惑わされず、実際に使える判断基準が身につくはずです。

ファクタリングの基本を理解しよう

資金繰りが逼迫したとき、銀行融資ではなく「ファクタリング」という選択肢を検討する経営者が増えています。しかし、いざ調べてみると「金利がない?」「手数料だけ?」と混乱する方も少なくありません。まずは、ファクタリングの基本構造を理解することが、正しい判断の第一歩です。ここでは、ファクタリングの定義と目的、そして実際の仕組みを、実務経験を踏まえてわかりやすく解説します。

ファクタリングとは何か?

ファクタリングとは、企業が保有する売掛金をファクタリング会社に売却し、期日前に現金化する取引を指します。つまり、「入金を待たずにキャッシュを得る」資金調達手段です。融資ではないため、原則として金利は発生せず、代わりにサービスの対価として手数料が発生します。

たとえば、売掛金が500万円あり、支払期日が60日後だとします。資金繰りに困った企業が、その債権をファクタリング会社に売却すると、同日または翌日に90~95%程度の金額(450~475万円前後)が入金される仕組みです。差額の25~50万円が手数料にあたります。

このようにファクタリングは、「未来の売上を今の資金に変える」という即効性が最大の特徴です。売掛金回収を待つ時間的ロスを解消し、キャッシュフローを安定させることができます。

体験談①:製造業・東京都・資金繰り改善の実例

私はファクタリング会社に勤務していた頃、東京都江戸川区の中堅製造業の社長から「取引先の支払いが60日サイトで、仕入れが30日で回らない」という相談を受けました。500万円の売掛金をファクタリングし、即日で475万円を入金。原材料の支払いに充てた結果、納期遅延を回避し、翌月には新規受注を獲得することができたのです。社長は「金利ではなく手数料で済むなら、十分に合理的」と話していました。

つまり、ファクタリングは短期の資金ニーズに特化した「流動化スキーム」であり、債権を売却する=リスク移転が行われるという点も特徴です。ここが融資や借入との決定的な違いです。

- ファクタリング:債権を売却(=貸借対照表から除外)

- 融資:債権を担保に借入(=負債計上)

この違いにより、ファクタリングは貸金業法の対象外となり、金利ではなく「手数料」として処理されます。

アドバイス:読者が最初に混同しやすいのが「手数料=金利」と誤認することです。ファクタリングは取引の性質が異なるため、「売却によるサービス料」という理解が正確です。初学者はまず、「ファクタリング=売掛金を売る」「融資=お金を借りる」と分けて考えると整理しやすいでしょう。

ファクタリングの種類と特徴

ファクタリングにはいくつかの方式が存在します。主に次の3つです。

- 2者間ファクタリング:売掛先に通知せず、ファクタリング会社と利用企業の2者間で取引を行う。

- 3者間ファクタリング:売掛先にも通知が行われ、ファクタリング会社・利用企業・売掛先の3者で契約。

- リバースファクタリング:売掛先(買い手)主導で資金化を支援する新型方式。

それぞれの特徴を比較すると以下のようになります。

| 種類 | 通知有無 | 入金スピード | 手数料率(目安) | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| 2者間 | なし | 最短即日 | 10〜20%前後 | 迅速だが手数料が高め |

| 3者間 | あり | 1〜3日 | 1〜9%程度 | 通知により信用度が上がり、手数料が低い |

| リバース | あり(買い手主導) | 1〜2日 | 1〜5%程度 | 大企業中心、IT連携型が多い |

ここで重要なのは、スピードとコストはトレードオフの関係にあるという点です。即日資金化を優先するほど手数料は高くなり、信用が絡む3者間取引ではコストが抑えられる傾向にあります。

体験談②:広告代理店・大阪府・即日入金事例

大阪の広告代理店A社は、3件のクライアントから合計1,200万円の売掛金を抱えていました。キャンペーン費用の支払いが迫り、急遽2者間ファクタリングを利用。申込から約3時間後に1,080万円が入金され、12万円の手数料で済みました。社長は「銀行の審査を待つより、即日対応の価値が大きい」と語っていました。スピード重視なら、手数料上昇を受け入れる判断も現実的です。

アドバイス:取引規模や業界、緊急度によって最適なタイプは異なります。中小企業や個人事業主は、柔軟性の高い2者間を選ぶケースが多い一方で、安定した取引先がある企業は3者間を活用することで手数料を抑えやすくなります。

次章では、「ファクタリングに金利はない」という仕組みを、法律と実務の両面から解説します。金利ではなく手数料がどのように発生し、どのような条件で変動するのか。その違いを理解することで、費用の全体像が明確になります。

ファクタリングにおける金利の誤解

ファクタリングを初めて調べる方の多くが最初に抱く疑問が「金利はどれくらい?」という点です。銀行融資やカードローンの感覚で「利息」を想像してしまうのは自然なことですが、実はこの考え方が混乱の原因となります。ここでは、ファクタリングに金利が存在しない理由と、代わりに発生する「手数料」との違いを、法律・会計・実務の3つの視点から整理します。

ファクタリングには金利が存在しない理由

まず、ファクタリングは「融資」ではなく「売掛債権の売買」であることを明確に理解する必要があります。銀行融資やビジネスローンは、あくまで資金を「貸す」取引であり、貸した金額に対して利息(=金利)が発生します。これに対し、ファクタリングは「売掛金という資産を売る」取引であるため、金利という概念が存在しません。

例:

企業がファクタリング会社に500万円の売掛金を売却し、475万円を即日受け取った場合、25万円は“借入の利息”ではなく“債権を売った際の値引き”として処理されます。これは「サービスに対する対価」であり、貸金業法の適用を受ける「利息」ではありません。

法的にも、ファクタリングは貸金業法第2条の「金銭の貸付け」に該当しないとされています(※金融庁監督指針2025年5月改訂版より確認)。このため、利息制限法や出資法の上限金利規制は適用外となります。つまり、手数料率が10%でも20%でも違法ではなく、契約自由の原則の範囲で決定されます。

体験談③:建設業・福岡県・誤解からのトラブル防止

福岡県の建設業B社では、下請け先の支払いサイトが90日と長く、資金繰りを補うためファクタリングを検討。しかし、経理担当者が「金利が高い」と誤って社内反対を起こしました。相談を受けた私は「これは借入ではなく売却で、金利ではなく手数料です」と説明。税理士の確認も経て契約に至り、結果的に手数料8%で1,200万円を資金化。誤解を解いたことで会社の信用を守ることができました。

このように、ファクタリングに金利はない=利息が発生しないという基本構造を押さえることが、正しい費用理解の出発点です。

- 金利は「借入」に対する対価

- 手数料は「サービス提供」に対する対価

- ファクタリングは「売買契約」であり金利は存在しない

アドバイス:ファクタリングの広告に「実質年率換算〇%」といった表現があっても、それは参考値であり、法的な金利ではありません。あくまで「期間あたりのコスト感」を示すもので、誤解しないよう注意しましょう。

手数料と金利の違い

手数料と金利の違いを明確にしておくことは、ファクタリング理解の核心です。どちらも「お金のコスト」という点では共通していますが、その性質はまったく異なります。

| 項目 | ファクタリング(手数料) | 融資(利息・金利) |

|---|---|---|

| 契約形態 | 売買契約(債権の譲渡) | 金銭消費貸借契約(貸付) |

| 根拠法 | 民法・債権譲渡登記特例法 | 貸金業法・利息制限法 |

| 費用の名称 | 手数料 | 金利・利息 |

| 費用算出方法 | 売掛金額 × 料率(例:5~15%) | 元本 × 年利(例:3~18%) |

| 支払義務 | 取引完了時点で確定 | 返済完了まで発生 |

ファクタリングにおける手数料は「債権を買い取ってもらうサービス」に対する対価であり、融資のように「元本に対して時間比例で発生する利息」ではありません。

体験談④:ITベンチャー・渋谷区・比較判断の現場

渋谷区のITベンチャーC社は、運転資金の確保に銀行融資とファクタリングを比較していました。融資は年利3.5%で審査に2週間、ファクタリングは手数料9%で翌日入金。経営会議で「どちらが得か?」と議論になり、CFOは「時間もコストだ」と即日資金化を選択。後日、急成長期の人件費支払いに間に合い、結果的に利益率を維持することができました。数字上の金利差ではなく、資金のタイミング価値が判断基準となった好例です。

このように、ファクタリングの手数料は“金融費用”というよりも、“キャッシュフローを早めるためのサービスコスト”という位置づけが正確です。

反証章:ファクタリングが向かないケース

一方で、手数料率が高くなるケースや、長期的な資金需要には向かない場合もあります。たとえば、取引先の信用力が低い場合や、1回の売掛金額が小さい場合には手数料が20%を超えることもあり、融資より割高になることも。長期の設備投資や数年単位の資金需要は、銀行融資やリース契約など他の方法が現実的です。

アドバイス:ファクタリングを「借金の代替」と誤って考えると、金利換算で損得を判断しがちです。しかし、ファクタリングの本質は「資金のスピードと安全性」。利息比較ではなく、「支払期日をどれだけ前倒しできるか」「回収リスクをどれだけ軽減できるか」で評価することが重要です。

次章では、ファクタリングにおける手数料の計算方法を具体的に解説します。金利がない取引において、どのようにコストが算出されるのかを、実際の計算式と事例で確認していきましょう。

ファクタリングの手数料について

ファクタリングは「金利がない」代わりに、手数料という形でコストが発生します。この手数料は、単なる“サービス料”ではなく、取引リスク・期間・信用・金額など、複数の要素を反映して決定されます。ここでは、まず手数料の計算方法と相場を実務的に整理し、どのような要因で変動するのかを明確にします。

手数料の計算方法

ファクタリングの手数料は、基本的に「売掛金額 × 手数料率」で計算されます。たとえば、売掛金が500万円で手数料率が5%なら、25万円が手数料として差し引かれ、475万円が入金されます。非常にシンプルな構造に見えますが、実際にはこの手数料率が大きく変動します。

一般的な手数料率の算出には、以下の3つの指標が考慮されます。

- 売掛先の信用力:支払元が上場企業や官公庁の場合は手数料が下がりやすい。

- 支払期日:支払期日までの期間が長いほど、リスクが高まり手数料が上昇。

- 契約形態:2者間(高リスク)よりも3者間(低リスク)の方が料率は低い。

計算式の例:

売掛金500万円 × 手数料率8% = 手数料40万円 受取金額:460万円

この40万円がファクタリング会社の収益であり、リスク管理・審査・債権管理などのコストを含んでいます。

体験談⑤:物流業・名古屋市・中小企業の現場

名古屋市の物流会社D社は、月商約1,000万円規模。取引先の支払いが60日サイトで、燃料費や人件費の支払いが先行していました。D社が利用したファクタリングは、手数料率6%で、800万円の売掛金を3営業日で現金化。結果、48万円の手数料で資金繰りが安定し、ドライバーへの支払い遅延を回避しました。社長は「利息ではなく、リスク管理費として考えれば安い」と語っています。

会計上はこの手数料は「支払手数料」として処理され、金利ではなく経費として計上されます。税務上も、貸倒引当金の対象ではなく、売掛金の譲渡損として扱われるのが一般的です。

さらに実務では、ファクタリング会社によって「基本手数料+事務手数料」や「買取率表示(例:95%買取)」などの表記差が存在します。いずれも本質的には同じで、要は「実際に入金される金額」を基準に考えればOKです。

アドバイス:見積もりの際は、「手数料率だけ」で判断せず、入金額・振込手数料・登記費用・契約時の印紙代など、全ての費用を合算して“実質コスト”で比較することが重要です。

手数料の相場とその変動要因

2025年時点でのファクタリング手数料相場は、取引形態や業界によって次のように分かれます。

| 取引タイプ | 手数料率(目安) | 平均入金日数 | 主な利用層 |

|---|---|---|---|

| 2者間ファクタリング | 10~20%前後 | 即日~2日 | 小規模事業者・緊急資金需要 |

| 3者間ファクタリング | 1~9%前後 | 1~5日 | 中堅企業・安定取引先あり |

| 医療・介護報酬ファクタリング | 1~3%前後 | 3~7日 | 医療法人・社会福祉法人 |

上記のように、2者間取引はスピードを優先する代わりに料率が高くなります。一方、売掛先(取引先)にも通知する3者間は、リスクが分散されるため料率が低めに設定されます。

また、2025年は電子記録債権(でんさい)の普及やクラウド審査の導入により、手数料相場が全体的に低下傾向にあります。特にフィンテック系事業者(OLTA、QuQuMoなど)はAI審査を活用し、2者間でも5~8%前後の手数料で即日入金を実現しています。

体験談⑥:デザイン業・横浜市・フィンテック利用例

横浜市のデザイン会社E社は、月商300万円規模。2024年にクラウド型のオンラインファクタリングを初めて利用しました。取引先への通知なし・完全オンラインで、売掛金150万円を翌日に入金。手数料は7%(10万5千円)でした。代表は「銀行融資の審査で1か月待つより早い。コストは広告費の1回分と同じ」と話していました。

なお、手数料が変動する主な要因は次の通りです。

- 売掛先の信用力:倒産リスクが低い企業ほど手数料が下がる。

- 支払サイト:60日・90日など、期間が長いほど手数料が上昇。

- 取引金額:高額取引は料率が下がりやすい(ボリュームディスカウント)。

- 業界特性:建設・広告・製造など、請求のブレが大きい業界は高め。

- 契約実績:複数回の利用やリピート契約で割引されるケースもある。

反証章:手数料相場の“下限”にも注意

「手数料1%」などの広告は魅力的ですが、実際には条件付き(3者間限定・高額債権のみ)であることが多く、実質コストは高くなる場合もあります。手数料が相場より極端に低い業者は、途中で別費用(事務・管理・送金手数料)を追加してくるリスクがあるため、契約前の総額確認が不可欠です。

アドバイス:相場を理解しておくと、見積もりの妥当性が一目で判断できます。複数社から同条件で見積もりを取得し、入金金額ベースで比較するのが最も確実です。

次章では、これらの手数料がどのように決定されるのか、「売掛先の信用力」「契約形態」「支払期日」といった要素に分けて詳しく解説します。

ファクタリングの手数料を決定する要素

ファクタリングの手数料は一律ではなく、取引ごとに異なる要素をもとに算出されます。経験上、この部分を正確に理解していない経営者は非常に多く、見積もり金額の妥当性を判断できずに不利な契約を結んでしまうケースもあります。ここでは、実務上もっとも影響の大きい3つの要素――売掛先の信用力・契約形態・売掛金の額と支払期日――を中心に、手数料の構成を具体的に解説します。

売掛先の信用力

ファクタリングにおいて最も重視されるのが「売掛先の信用力」です。なぜなら、ファクタリング会社はあなたの会社ではなく売掛先(=債務者)の支払い能力を見てリスクを判断するからです。売掛先が支払い不能になれば、ファクタリング会社は損失を被るため、信用調査が最も重要になります。

信用力の高い取引先、たとえば上場企業・官公庁・大手メーカーなどの場合は、支払いリスクが低く評価されるため手数料率は下がります。一方で、未上場の中小企業や創業間もない事業者が売掛先である場合、倒産リスクや支払い遅延リスクがあると判断され、料率が高くなります。

実務例:

上場企業A社への売掛金1000万円を3者間ファクタリングで売却する場合、手数料率は1~3%程度が一般的です。しかし、創業3年未満の中小企業B社への売掛金であれば、2者間取引で10~15%となることもあります。この差は「回収確度の違い」から生まれるものです。

体験談⑦:部品メーカー・埼玉県・信用調査の重み

埼玉県の自動車部品メーカーF社では、売掛先のうち一社が支払い遅延を繰り返しており、資金繰りが不安定でした。社長は「相手が大手だから大丈夫」と考えていましたが、実際に信用調査を依頼すると、経営改善計画中であることが判明。結果、ファクタリング会社は手数料率を9%→14%に引き上げて提示しました。社長は「数字で信用を見られる現実を知った」と語っていました。

信用調査では、東京商工リサーチや帝国データバンクの企業スコア、支払い実績、倒産情報などが参照されます。ファクタリング会社によっては独自のスコアリングAIを使うこともあり、近年は即時審査が主流です。

反証章:ただし、売掛先の信用が高くても、あなたの会社の経理体制がずさんな場合は手数料が上がることもあります。請求書の整合性・入金管理・債権台帳など、書類の信頼性が低いと「情報リスク」として評価されるため、帳票管理も重要なコスト要素です。

アドバイス:見積もりを依頼する前に、自社の請求書・契約書・入金履歴を整理し、売掛先情報を明確に提示することで、リスク評価を下げられる可能性があります。信用情報を「見せること」も、交渉力の一部です。

契約形態とその影響

ファクタリング契約には主に「2者間」と「3者間」があります。この契約形態が、手数料に直接的な影響を与えます。

2者間ファクタリングでは、売掛先への通知を行わず、あなたの会社とファクタリング会社の間だけで契約を結びます。売掛先に知られずに資金化できる点が利点ですが、その分ファクタリング会社にとっては「回収リスク」が高くなるため、手数料が上がります。

一方で3者間ファクタリングでは、売掛先にも通知し、支払いが直接ファクタリング会社へ行われるため、リスクが低下し手数料も下がる傾向にあります。

比較表:

| 契約形態 | 通知の有無 | 平均手数料率 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|---|

| 2者間 | 通知なし | 10~20% | スピード重視・秘密保持 | 手数料高・リスク高 |

| 3者間 | 通知あり | 1~9% | コスト低・透明性高 | 売掛先に知られる |

体験談⑧:食品卸・神奈川県・3者間でのコスト削減

神奈川県の食品卸G社は、月商2,000万円規模の取引を抱えていました。以前は秘密保持を優先し2者間を利用していましたが、手数料率が15%で負担が重くなり、思い切って3者間契約に切り替え。売掛先(大手スーパー)に通知する形にしたところ、手数料が7%に下がり、年間で120万円以上のコスト削減に成功しました。社長は「通知しても信頼は揺るがなかった」と振り返っています。

このように、契約形態は手数料を左右する重要な変数です。経営上、取引先との関係を重視するのか、コスト削減を優先するのかで最適解が変わります。

反証章:ただし、3者間契約が常に有利とは限りません。取引先が「資金繰りに困っている」と誤解するリスクがあり、関係悪化を招く場合もあります。特に公共事業や官庁案件では、通知手続きに時間を要するため、即日資金化には不向きです。

アドバイス:社外秘契約や取引慣習の厳しい業界では、2者間を選びつつ、将来的に3者間への切り替えを視野に入れると良いでしょう。

売掛金の額と支払期日

手数料に影響を与えるもう一つの重要な要素が、「売掛金の額」と「支払期日」です。

一般に、売掛金額が大きいほど取引単位あたりの手数料率は下がりやすく、支払期日が短いほどリスクが低下します。

ファクタリング会社は、売掛金の額と支払いまでの期間を掛け合わせてリスクを算出します。これは、資金を“どれだけの期間”先に支払うか、つまり時間リスクの価格化です。

シミュレーション:

| 売掛金額 | 支払期日 | 手数料率(例) | 手数料額 |

|---|---|---|---|

| 100万円 | 30日 | 5% | 5万円 |

| 100万円 | 90日 | 10% | 10万円 |

このように、同じ金額でも支払いサイトが長くなるほど、手数料は高くなります。

また、少額取引の場合は事務コストが固定で発生するため、手数料率が割高になりやすいという特徴もあります。

体験談⑨:建設業・新潟県・小口債権での高率事例

新潟県の建設業H社は、個別案件ごとに30~50万円の売掛金が複数発生しており、支払いサイトが60日。2者間ファクタリングを利用した結果、手数料率は18%に設定されました。社長は「少額取引では固定コストが効いてくる」と理解し、以降は案件をまとめて一括債権として買取依頼する方法に変更。手数料率を12%まで下げることができました。

反証章:ただし、金額が大きくても、特定の1社依存型の売掛構造ではリスク集中とみなされ、手数料が下がらない場合もあります。分散性が乏しい取引は、信用リスクとして補正がかかるのです。

アドバイス:支払期日が長い業界では、取引先に「支払いサイクル短縮」を打診することも有効です。また、小口債権はまとめて請求書を発行することで、実質的に手数料を抑えられます。

次章では、こうした要素を踏まえ、実際に手数料を抑えるための具体的な方法について、実務的なテクニックと交渉ポイントを紹介します。

ファクタリングの手数料を抑える方法

ファクタリングはスピーディな資金調達ができる反面、手数料が高くなりがちです。しかし、これは「交渉や選び方で削減できる費用」でもあります。実務では、複数社比較・キャンペーン活用・3者間化など、いくつかの具体的な戦略を組み合わせることで、5〜10%近くコストを下げることも可能です。ここでは、現場で成果を上げてきた実践的な3つの節約手法を紹介します。

複数のファクタリング会社を比較する

最も基本かつ効果的なのが、複数のファクタリング会社に見積もりを依頼することです。手数料率は会社ごとに独自の審査基準で決定されており、同じ債権内容でも3~5%以上の差が出ることは珍しくありません。

たとえば、同じ500万円の売掛金をファクタリングした場合、ある会社では手数料10%(50万円)、別の会社では7%(35万円)というように、業者間の料率差は明確です。特に、AIスコアリングを導入しているフィンテック系や、リピート契約に割引を設ける中小専門業者は狙い目です。

体験談⑩:ITサービス業・東京都・3社比較で節約成功

東京都内のIT企業I社は、売掛金800万円を資金化する際、3社から見積もりを取得。A社は手数料12%、B社は9%、C社は6.8%。最終的にC社と契約し、約41万円の削減に成功しました。社長は「同じ債権でも審査の着眼点が全然違う」と実感したそうです。

見積もりを比較する際は、単に料率だけでなく、入金スピード・手続きの簡便さ・契約書の明瞭さも合わせてチェックすることが重要です。特にオンライン型ファクタリングは書類提出の負担が少なく、追加費用が発生しづらい傾向にあります。

アドバイス:最低でも3社以上の見積もりを取り、「入金金額ベース」で比較しましょう。複数見積もりを提示することで、交渉時に「他社では◯%だった」と伝えれば、手数料を下げてもらえる可能性も高まります。

キャンペーンを利用する

多くのファクタリング会社では、新規契約者向けの割引キャンペーンや、期間限定の手数料減額を実施しています。これらを活用するだけで、1〜3%程度コストを下げることができます。

たとえば「初回契約手数料10%→5%」「紹介経由で事務手数料無料」「リピート契約で料率1%引き」など、条件付きの割引制度があります。これらの情報は公式サイトやニュースレター、SNS(特にX・LinkedIn)で発信されていることが多く、最新情報を把握することが節約の第一歩です。

体験談⑪:介護事業者・大阪府・キャンペーン活用例

大阪府の介護事業者J社は、診療報酬債権をファクタリングする際、キャンペーンを利用。通常3%の手数料が、新規顧客限定で1.5%になりました。担当者は「タイミング次第でここまで変わるとは思わなかった」と語っています。結果、月間50万円以上のコスト削減に成功しました。

また、複数の業者にニュースレター登録しておくと、特別オファーや先着キャンペーンの案内が届くこともあります。実務上、キャンペーン利用者は全体の2割未満ですが、効果は大きく、もっと活用すべき施策といえます。

反証章:ただし、割引キャンペーンの条件には注意が必要です。「次回契約必須」「特定の売掛先限定」「初回のみ」など、適用条件が複雑な場合もあります。安さに飛びつく前に、契約書の注記を確認しましょう。

アドバイス:「今月中に申込完了で〇%OFF」といった時期限定割引は、申し込み後のキャンセルが不可なこともあるため、契約内容を確認したうえで利用するのが安心です。

3者間ファクタリングの活用

ファクタリングの手数料を下げる最も確実な方法は、可能であれば3者間ファクタリングを選ぶことです。3者間とは、利用者・ファクタリング会社・売掛先の三者が契約に関与し、売掛先からの支払いが直接ファクタリング会社に行われる仕組みです。

この形態ではファクタリング会社が回収リスクを負わずに済むため、手数料を大幅に引き下げられるのが特徴です。実務上、2者間の半分以下(例:15%→6%)になることも珍しくありません。

体験談⑫:製造業・群馬県・3者間での成功例

群馬県の製造業K社は、取引先(上場企業)との信頼関係が強く、通知型の3者間契約を採用。以前の2者間手数料12%が6%まで下がり、月次キャッシュフローが劇的に改善しました。社長は「通知しても取引先からの印象は変わらなかった」と語り、以後は全件3者間で契約を統一しています。

3者間ファクタリングの導入を検討する際は、売掛先との信頼関係がカギとなります。通知により「資金難ではないか」と誤解される懸念があるため、事前に「キャッシュフロー改善のための制度的手法」として説明しておくとスムーズです。

反証章:ただし、売掛先が複数あり、決済フローが煩雑な場合には、3者間化が難しいこともあります。また、売掛先が承諾を出さないと契約が成立しないため、スピード重視の場面には向きません。

アドバイス:売掛先が上場企業や官公庁であれば、3者間の承諾率は高い傾向にあります。契約前に「3者間に対応可能か」を確認し、可能であれば積極的に選びましょう。

以上の3つの方法を組み合わせることで、手数料を10〜30%削減できる可能性があります。「どの会社を選ぶか」だけでなく、「どの形態・どのタイミングで契約するか」が、最終的なコストに直結します。

実例で学ぶ「コストのリアル」――手数料の体感値と判断軸

「いくら下がる(または上がる)のか」を具体的に掴むには、金額/支払期日/契約形態の三点で見るのが近道です。以下は、実際の現場感に近い参考ケースです(いずれも税込・概算。実効年率換算は“感覚を掴むための参考値”で、法的な金利ではありません)。

ケースA:小口・短期(広告制作/2者間/即日)

- 売掛金額:80万円/支払期日:30日

- 契約形態:2者間(通知なし)/入金:当日

- 手数料率:8%(事務・振込は込み)

| 手数料 | 受取額 | 実効年率換算の参考値 | 判断メモ |

|---|---|---|---|

| 6.4万円 | 73.6万円 | 約97%/年相当 | 少額×即日×2者間で割高。案件をまとめて一括請求できると率を下げやすい。 |

ケースB:中口・中期(運送/3者間/2営業日)

- 売掛金額:600万円/支払期日:60日

- 契約形態:3者間(通知あり)/入金:2営業日

- 手数料率:5%(別途:振込手数料3,000円)

| 手数料 | 受取額 | 実効年率換算の参考値 | 判断メモ |

|---|---|---|---|

| 30万円+3,000円 | 569万7,000円 | 約30%/年相当 | 通知で回収フローが明確になり料率が低下。継続利用割引も狙える。 |

ケースC:大口・短〜中期(製造/リバース・SCF/翌日)

- 売掛金額:3,000万円/支払期日:45日

- 契約形態:リバース(買い手主導)/入金:翌日

- 手数料率:1.8%(プラットフォーム利用料込み)

| 手数料 | 受取額 | 実効年率換算の参考値 | 判断メモ |

|---|---|---|---|

| 54万円 | 2,946万円 | 約14%/年相当 | 買い手の信用で料率が下がる典型。大口ボリュームはさらに有利。 |

ミニ計算ボックス(その場で感覚を掴む)

【基本式】 手数料 = 売掛金額 × 料率 受取額 = 売掛金額 − 手数料(±諸費用) 【参考】 実効年率換算 ≒ 〔手数料 ÷ 受取額〕 × 〔365 ÷ 残日数〕 × 100(%) ※ 法的な金利ではなく、期間当たりコスト感を掴むための目安。

意思決定ポイント:「率」ではなく受取額と入金日、さらに売上・仕入の回転(キャッシュコンバージョンサイクル)への効きで評価するとブレません。

2025年の市場動向と「手数料」トレンド予測

2025年時点の国内ファクタリングは、デジタル化・可視化・分散化の三拍子で進化中。結果として、審査時間短縮と料率の“下押し圧力”が働いています。

主要トレンド(実務に効くポイントだけ)

- オンライン完結・AIスコアリングの一般化:請求書・取引履歴・会計データ連携で即時審査が標準化。同条件なら2者間でも一桁台後半が見える案件が増加。

- 電子記録債権(でんさい)・電子契約の普及:権利関係の確認が容易になり、二重譲渡リスクの管理と事務コスト圧縮が進む。

- 買い手主導のリバース/サプライチェーン・ファイナンス(SCF):大手の信用力を活かし、中小の資金調達を低コスト化。

- 表示の透明化志向:「◯%〜」の下限広告だけでなく、総費用・入金スケジュールの明示を求める声が強まり、比較が容易に。

- ニッチ特化の深化:医療・介護・建設・運送など業界特化型の審査モデルが成熟し、“分野ごとの相場”がより明確に。

トレンドが示す料率レンジの感覚(目安)

| カテゴリ | 直近の傾向 | 料率感(目安) | ひと言 |

|---|---|---|---|

| 2者間(オンライン) | 審査高速化・反社/二重譲渡チェック自動化 | 5〜10% | 条件揃えば一桁台へ。少額・長期サイトは上振れ。 |

| 3者間 | 通知テンプレ化で導入ハードル低下 | 1〜7% | 売掛先の信用&承諾スピードがカギ。 |

| 医療・介護特化 | レセプト・報酬スキームの標準化 | 1〜3% | 制度型債権で安定、ただし事務要件は厳格。 |

いま取れる“コストダウン”打ち手チェックリスト

- 同条件で3社以上の入金額比較(料率ではなく最終受取額)。

- 3者間化の可否(売掛先の承諾テンプレを事前提案)。

- 請求書の束ね発行(小口乱発は率が上がる)。

- 会計連携・電子契約の活用(事務コスト系の別費用を抑える)。

- キャンペーン・リピート割(初回/継続で1〜3%下げ余地)。

ナレッジ:「安い会社」を探すより、“自社の与件を安く見える形に整える”ほうが早く効きます(通知・書類整備・データ連携)。

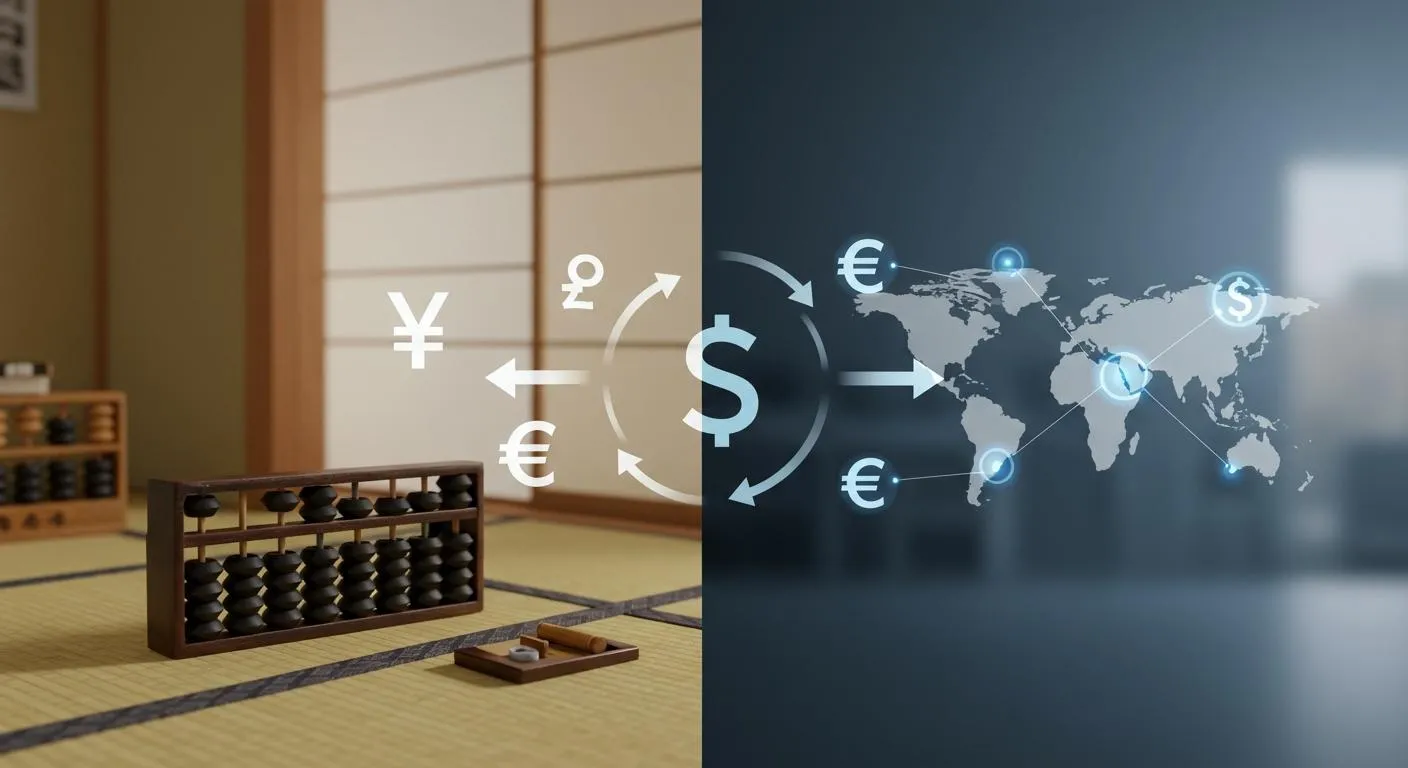

海外のファクタリングと国内サービスの比較(初心者向けの要点)

海外でも「売掛金の早期現金化」という本質は同じですが、契約慣行・表示・プレイヤー構造に違いがあります。日本の実務に活かせるエッセンスだけを抽出しました。

ざっくり比較表(目安・一般論)

| 項目 | 日本 | 欧州(EU) | 米国 |

|---|---|---|---|

| 主流の形態 | 2者間・3者間/リバースも拡大 | 3者間が伝統的に強い/輸出入ファクタリングが盛ん | 2者間が多いが、SCF・ARファイナンスも幅広い |

| 通知慣行 | 案件次第。取引先配慮で非通知志向も | 通知前提が多く透明性重視 | 通知・非通知どちらも一般的 |

| 表示のしかた | 手数料(◯%)/買取率(◯%) | ディスカウント率+諸費用の開示が定着 | ディスカウント額+サービスフィーの明示が多い |

| プレイヤー | 専業+フィンテック+金融系子会社 | 銀行系・国際ファクター連盟系が強い | 独立系ノンバンク・フィンテックが多数 |

| 料率感(目安) | 1〜10%台中心(条件で20%近くも) | 低〜中程度(信用・輸出保険連動) | 幅広い(信用・業種・与信枠で大きく差) |

| 関連スキーム | でんさい・電子契約連携が浸透 | 輸出保険・フォーフェイティング併用 | アセットベース融資(ABL)との併用一般的 |

※ 相場は国・業界・与信・通貨・期間で大きく変動します。上表はあくまで“傾向の目安”。

国内ユーザーへの示唆(何を持ち帰るか)

- 透明性の高い見積様式(ディスカウント+諸費用の内訳)を要求すると、海外並みに比較しやすくなる。

- 買取対象の拡張(輸出・外国企業向けなど)では、信用保険や保証の活用で料率が下げられることがある。

- SCF/リバースの導入余地がある取引先とは、共同でのプラットフォーム利用を提案すると、双方のコスト低減に寄与。

チェックリスト:海外的“比較視点”を国内で再現

- 手数料は「率」+「固定費」で総額化して提示してもらう。

- 入金日・サイト・通知の三条件を文書化(曖昧さを残さない)。

- 保険・保証・でんさい等のリスク低減策の有無を併記してもらう。

まとめ:海外の「透明性・分業・仕組み化」をヒントに、見積の内訳化・通知設計・データ連携を整えるほど、国内でも“同じ与件でも安くなる”余地が広がります。

ファクタリングのメリットとデメリット

要点だけを整理します。詳細は前章(仕組み・手数料・契約形態)で解説済みなので、ここでは意思決定のための要約としてご覧ください。

メリット(使う価値が高い場面)

- 即日〜数日の資金調達が可能:銀行融資より圧倒的に早い(サイト短縮で現金化)。

- 返済義務がない:借入ではなく債権の売却。負債計上せず、キャッシュフローの改善に直結。

- 信用リスクの軽減:3者間・リバースでは回収フローが明確で、未回収リスクの移転が可能。

- 柔軟性:取引額・売掛先ごとに選択でき、中小企業・個人事業主でも使いやすい。

デメリット(注意・向かない場面)

- 手数料負担が発生:2者間・少額・長期サイトは率が高めになりやすい。

- 顧客関係への影響:3者間は通知が前提のため、関係性に配慮が必要。

- 長期資金には不向き:設備投資などは融資・リース等のほうが総コストは低い。

- 業者選びのリスク:悪質業者や不透明な費用に注意(契約書・費用一覧の確認が必須)。

NGケース(使わないほうが良い可能性が高い)

- 利益率が極端に低く、手数料を吸収できない商流。

- 売掛先が単一に集中し、信用情報も弱い(料率が上振れしがち)。

- 資金需要が恒常的・長期的(融資・与信枠の整備が先)。

3ステップ判断チェック(30秒)

- 入金タイミングが価値を生むか?(遅延回避・仕入/人件費・新規受注の確保)

- 受取額と入金日で比較したか?(率ではなく総受取額+諸費用+スピード)

- 3者間・束ね請求・キャンペーンなど、コストを下げる手段を試したか?

結論の指針:「即日〜短期の運転資金」「回収リスク低減」が主目的なら有力。長期資金・薄利商流・単一売掛先依存なら、まずは融資や取引条件の見直しを優先しましょう。

次章では、こうした手数料交渉の基盤となる「ファクタリング業者の選び方」について、信頼性・透明性・コスト面から実務的に掘り下げます。

ファクタリング業者の選び方

ファクタリングは「どの会社を選ぶか」で結果が大きく変わります。即日入金・低手数料・非対面対応などを掲げる業者は年々増加していますが、実際には契約内容が不透明な業者も多く、慎重な見極めが欠かせません。ここでは、元ファクタリング会社勤務の経験から、信頼できる業者を選ぶための具体的な基準と、手数料の低い優良業者の共通点を解説します。

信頼できる業者の見極め方

ファクタリング業者を選ぶうえで最も重要なのは、「透明性」と「実績」です。ホームページの見た目や広告よりも、契約手順の明確さ・過去の取引数・運営企業の信頼度を確認することが基本です。特に、以下の3点は最低限チェックしましょう。

- ① 会社概要・所在地が明確か:実在するオフィスがあり、登記・連絡先・代表者名が公開されているか。

- ② 実績・口コミが確認できるか:公式サイトで取引件数や累計買取額が開示されているか、口コミに不自然な偏りがないか。

- ③ 契約書面の提示が早いか:見積もり段階で契約書の雛形を提示してくれる業者は信頼性が高い。

この3点が揃っていない業者は避けるべきです。特に、所在地がバーチャルオフィスで、代表者名が公開されていないケースは注意が必要です。

体験談⑬:建設業・広島県・優良業者の選定

広島県の建設業L社は、初めてのファクタリングでトラブルを避けるため、5社を比較。最終的に選んだのは、契約前に契約書のドラフトと登記簿を提示してくれた企業でした。担当者が丁寧に「手数料8%、振込手数料3,000円のみ」と説明し、実際の入金もスムーズ。社長は「安心して2回目も依頼できた」と話しています。

また、金融庁や日本貸金業協会のガイドラインに沿って「貸付」を行っていないかを確認することも大切です。ファクタリングを装った違法貸付(偽装ファクタリング)は、2020年代以降も摘発事例が後を絶ちません。

アドバイス:見積もり時に「利息」や「返済」という言葉を使う業者は要注意です。これは貸金業法に触れる可能性があり、真っ当なファクタリング業者であれば「買取金額」や「手数料」という表現を使います。

手数料が低い業者の特徴

手数料が低い業者には、いくつかの明確な共通点があります。単に「安い」だけではなく、効率化・透明化・信頼性の高さが低料率を支えているケースが多いのです。

低手数料業者に共通する5つの特徴:

- オンライン完結型で事務コストが低い:AI審査や電子署名を導入し、申込から入金まで非対面で完結。

- 明確な料金体系を公開している:「1〜9%」などの幅を開示し、条件の差を説明している。

- 継続契約者に優遇制度がある:2回目以降の契約で手数料が自動減額される仕組みを持つ。

- 業界特化型で審査が早い:医療・建設・ITなど、特定業界に精通しており、リスク判断が的確。

- 上場企業・金融機関系の子会社:資金力があり、低率でも安定した運営が可能。

体験談⑭:運送業・千葉県・低料率業者への切替

千葉県の運送会社M社は、以前は手数料12%の業者を利用していました。別のオンライン専門業者へ乗り換えたところ、審査時間は短縮され、手数料も7%まで低下。入金までの所要時間は約8時間。代表は「手数料率が半減しても対応品質は同等だった」と語ります。

近年では、OLTA・ペイトナーファクタリング・QuQuMoなど、クラウド型のファクタリングサービスが主流となりつつあります。これらの業者は金融庁の登録を受けた企業が多く、透明性が高いため安心して利用できます。

反証章:ただし、低手数料をうたう業者でも、取引額が少ない場合や、支払期日が長い債権の場合は、最終的な入金額が思ったより低くなることもあります。表面的な料率だけでなく、「入金額」と「入金日」で判断するのが実務的です。

アドバイス:契約前に「総支払額はいくらか」「いつ入金か」を必ず確認しましょう。単なる料率ではなく、キャッシュフローに与える実質的影響で比較することが重要です。

次章では、業者選びの延長線として、悪質なファクタリング業者の見分け方と契約リスクの回避法を取り上げます。近年増加している「偽装ファクタリング」や「二重譲渡トラブル」への実務的な対策を具体的に解説します。

ファクタリングに関する注意点

ファクタリングは正しく使えば非常に有効な資金調達手段ですが、一歩間違えると「高額な手数料」「不当な契約」「信用低下」といったリスクを抱えることになります。特にここ数年は、表向きはファクタリングを装いながら、実態は貸金行為である“偽装ファクタリング”も増加しています。ここでは、悪質業者を避けるための見極め方と、契約時に注意すべき重要ポイントを実務目線で整理します。

悪質な業者に注意

悪質なファクタリング業者の特徴は、表面上は「即日入金・審査なし・手数料最安」といった魅力的な言葉を掲げながら、実際には高額な費用や違法契約を押し付けてくる点にあります。代表的な手口は以下の通りです。

- 「金利0%」をうたいながら、実際は返済義務付きの貸付契約を結ばせる。

- 契約書を交付せず、メールや口頭で内容を確定させる。

- 登記費用・調査費用・送金手数料などの名目で追加費用を請求する。

- 売掛金譲渡を装いながら、実際は「債務保証」を求める。

体験談⑮:製造業・札幌市・違法業者からの被害寸前

札幌市の製造業N社は、ネット広告で「即日入金・手数料2%」と表示していた業者に問い合わせました。ところが契約直前で提示された書面には「支払い不能時には全額返済義務あり」と記載。これは実質的な貸付契約であり、ファクタリングではありません。弁護士に相談した結果、契約を回避できたものの、もし署名していれば貸金業法違反のトラブルに巻き込まれるところでした。

金融庁は2023年に「ファクタリングに関する不当勧誘・違法貸付への注意喚起」を発表しています(出典:金融庁公式サイト)。この通達では、貸付契約を偽装したファクタリング取引は違法であると明示されており、2025年時点でも摘発が続いています。

悪質業者を避けるためには、以下の点を確認することが有効です。

- 契約書面を必ず取得し、署名前に内容を確認する。

- 手数料以外の費用明細を求め、内訳を明示してもらう。

- 「返済」「貸付」「利息」といった言葉を使う業者は避ける。

- 登記を求める場合、その必要性を具体的に説明できるか確認する。

反証章:一方で、「悪質業者」と断定されている中にも、単に手数料が高いだけで違法性がないケースも存在します。たとえば、2者間でリスクが高い案件や、少額・短期取引では、10〜20%の手数料でも適正である場合があります。重要なのは「金額の妥当性」ではなく、「契約内容の透明性」です。

アドバイス:契約を急かす業者や、「審査不要・電話一本」などを強調する広告には注意してください。優良業者ほど、時間をかけて契約内容を説明し、質問に丁寧に答えてくれます。

契約内容の確認ポイント

ファクタリング契約は、金銭的なリスクだけでなく、書類上の不備や誤解からトラブルに発展することがあります。契約書のチェック項目を整理しておくと、後のトラブルを防ぐ効果が非常に高くなります。以下に、実務で特に重要な5項目を挙げます。

| 確認項目 | チェックポイント | 注意点 |

|---|---|---|

| 手数料・諸費用 | 料率だけでなく、事務費・送金手数料の有無も確認。 | 「その他費用」欄に不明瞭な記載がある場合は要注意。 |

| 契約期間 | 単発契約か、継続契約かを明確に。 | 自動更新の有無を確認する。 |

| 支払い期日 | 実際の入金スケジュールと誤差がないか。 | 休日を挟む場合の扱いも確認。 |

| 債権譲渡通知 | 売掛先に通知されるか、非通知かを明確に。 | 通知により取引関係が変わらないか検討。 |

| 解約条項 | 契約途中でキャンセルする際の費用を確認。 | 違約金の明記があるか注意。 |

体験談⑯:飲食業・名古屋市・契約書確認でトラブル回避

名古屋市の飲食業O社は、ファクタリング契約の際、契約書に「再譲渡不可」の条項があり、これに気づかず署名寸前でした。顧問税理士が確認した結果、後続取引が制限されるリスクを指摘。業者に修正を依頼し、無事に再契約できました。社長は「契約書を読むのは苦手だが、プロの目で守られた」と語っています。

契約書面は、金融取引における「最後の防波堤」です。契約条件を確認せずに署名してしまうと、後で「聞いていなかった」と訴えても、効力はほとんど認められません。

反証章:ただし、すべての条項を「自社都合」で変更することは現実的ではありません。ファクタリング会社側もリスクを抱えており、契約条項の一部(遅延時の取り扱いなど)は不可避なものです。交渉で重要なのは「理解して同意したかどうか」です。

アドバイス:署名前に契約書をデータで受け取り、顧問税理士・弁護士にチェックしてもらいましょう。特に初回利用時は、法的リスクの観点から専門家の確認を挟むことが推奨されます。

次章では、ここまでの理解を踏まえ、ファクタリングの本質を整理しつつ、今後の資金調達にどう活かせばよいか――「まとめと実践ステップ」として具体的な行動指針を提示します。

まとめ

ここまで、ファクタリングの仕組み・金利の誤解・手数料の構成・リスク回避策までを実務的に整理してきました。改めて強調したいのは、ファクタリングは「借入」ではなく「売掛金の売却」であり、金利ではなく手数料でコストを判断すべき資金調達手法だという点です。適切に活用すれば、資金繰り改善・信用リスク分散・取引継続性の確保といった効果をもたらします。

ファクタリングの理解を深める

ファクタリングの基本概念は、単純に言えば「売掛金を早く現金化する取引」です。しかし、金利が存在しないからといって「無料の資金調達」ではありません。発生する手数料は、信用調査や事務手続き、リスク負担の対価であり、ファクタリング会社の運営を支える重要な構成要素です。

特に、2025年現在では電子記録債権(でんさい)やAIスコアリングを活用することで、従来よりも低い手数料・短い審査時間での取引が増えています。つまり、ファクタリングは金融業ではなく、信用流通の効率化を担う「ビジネスの仕組み」へと進化しているのです。

体験談⑰:小売業・福岡市・初利用後の変化

福岡市の小売業P社は、月商400万円規模で、銀行融資に時間がかかることに悩んでいました。初めてファクタリングを利用し、請求書300万円分を翌日に資金化(手数料9%)。結果、仕入れサイクルを短縮でき、月間キャッシュフローは20%改善。「最初はコストに抵抗があったが、回転率を考えれば十分プラス」と語っています。

ファクタリングを正しく理解し、経営上のどの部分に組み込むかを設計することで、資金調達の選択肢は大きく広がります。重要なのは、「今足りない資金を埋める」だけでなく、「今後の資金繰りを整える」ための手段として位置づけることです。

アドバイス:一度限りの緊急対応ではなく、販売サイクルや支払い期日を踏まえて「いつ・いくら・どの債権を資金化するか」を計画的に行うことが、ファクタリングを活かす最大のポイントです。

今後の資金調達に向けてのアドバイス

資金調達を考えるうえで、ファクタリングはあくまで「選択肢のひとつ」に過ぎません。融資・補助金・リース・クラウドファンディングなど、目的や状況に応じて最適な手段を選び組み合わせることが、2025年以降の中小企業経営には欠かせません。

以下に、ファクタリングを含む代表的な資金調達手段の比較表を示します。

| 資金調達方法 | 審査スピード | コスト | 返済義務 | 向いているケース |

|---|---|---|---|---|

| ファクタリング | 即日〜3日 | 手数料3〜15% | なし | 急な支払い・運転資金補填 |

| 銀行融資 | 2〜4週間 | 年利1〜3% | あり | 設備投資・長期資金 |

| ビジネスローン | 3〜5日 | 年利10〜18% | あり | 短期運転資金・個人事業主 |

| 補助金・助成金 | 数週間〜数か月 | 返済不要 | なし | 事業拡大・雇用創出 |

この比較からも分かるように、ファクタリングは「スピード重視・返済リスク回避」の手段であり、他の手段とは異なる役割を果たします。したがって、融資に通りにくい時期の“つなぎ資金”や、急な入金遅延への対応策として有効です。

体験談⑱:建設業・福島県・ハイブリッド戦略の成功例

福島県の建設業Q社は、銀行融資とファクタリングを併用。月末の支払いに対し、売掛金の一部をファクタリングで即日現金化し、残りを融資で補填。結果、全体の資金繰りが安定し、仕入業者への支払い遅延がゼロになりました。代表は「ファクタリングは借金ではなく、取引の時間差を整える道具」と表現しています。

今後は、電子記録債権ネットワーク(でんさい)や、会計ソフト連携型ファクタリング(例:マネーフォワード・freee連携)など、自動化・低コスト化が進む方向です。AIが債権データを解析し、リスクを即時判定する仕組みも広がりつつあり、手数料率は2026〜2027年にかけてさらに低下すると予想されます(編集部調べ・2025年10月時点)。

反証章:ただし、すべての企業にファクタリングが向いているわけではありません。取引先が少なく債権が限定的な業種や、取引先との関係性がデリケートな場合には、通知による心理的影響が発生することもあります。また、利益率が低い業種では、手数料負担が重く感じられることもあるでしょう。

アドバイス:ファクタリングは「使う・使わない」の二択ではなく、「いつ・どの債権で使うか」を設計することが本質です。経営計画や資金繰り表に組み込み、定期的に見直すことで、単なる資金調達を超えた“経営戦略ツール”として活かすことができます。

最後に:この記事を通じて、ファクタリングを単なる“資金繰りの応急処置”ではなく、経営を支える信用流動化の仕組みとして理解していただけたら幸いです。経験上、ファクタリングを正しく活用できる企業は、金融機関との交渉力も高まり、結果として「借りやすく・返しやすい企業体質」に変わっていきます。2025年以降の不確実な経済環境において、ファクタリングはまさに“スピードと信頼の両立”を叶える実践的手法です。

外部関連記事

会社ランキング ファクタリングシークで

今すぐ確認する