ファクタリングの比較プラットフォーム「えんナビ」は、複数社の見積もりを一度に取り寄せられる利便性で注目を集めています。とはいえ、比較軸や契約条件が曖昧なまま進めると、手数料の上振れや入金遅延といった“後悔ポイント”に直面します。本記事では、実務の現場でつまずきやすい論点――手数料レンジ、審査基準、必要書類、入金までの所要時間、そして「向いている事業者/向いていないケース」――を、公開情報と一次情報の突き合わせで丁寧に解像度を上げます。さらに、口コミの読み解き方(良い声・悪い声の出どころとバイアス)、契約前にチェックすべき赤旗リスト、仕訳・税務処理の基本、同一条件での他社比較の作り方まで、現場でそのまま使える形に整理しました。結論は急ぎません。まずは事実を積み重ね、“いまの資金繰り課題に対して本当に選ぶべき選択肢か”を読者と一緒に見極めます。ここから先は、サービス概要→口コミの実相→メリット/デメリット→向き不向き→利用フロー→FAQ→運営の信頼性→総評と改善提案→隠れコスト・税務・徹底比較の順に、具体と根拠で掘り下げていきます。

えんナビの基本情報とサービス概要

まず最初に、えんナビがどのようなサービスなのかを明確に把握しておきましょう。えんナビは、中小企業や個人事業主が抱える資金繰りの悩みを解決するために誕生した、オンライン完結型のファクタリング比較プラットフォームです。複数のファクタリング会社に一括で見積もりを依頼でき、最短即日で条件比較が可能な点が大きな特徴です。銀行融資と異なり、担保や保証人が不要で、売掛金を現金化することで迅速に資金を確保できます。

運営面では、株式会社インターテック(東京都渋谷区)がプラットフォームを管理しており、サイト上での情報収集から契約支援までを一気通貫でサポートしています。2024年時点の利用登録者数は約7,000社(2025年1月時点、公式サイト確認)にのぼり、リピート利用率も高水準を維持しています。取扱額の下限も10万円台からと低く、特に小規模事業者や創業間もない事業主にも門戸を開いている点が評価されています。

ファクタリング会社によっては、業種や請求書の形式によって対応可否が異なりますが、えんナビでは建設業、IT業、医療・介護業など幅広い業種に対応。さらに、債権譲渡登記を不要とする2社間ファクタリングを中心にマッチングを行っています。これにより、「できるだけ早く、できるだけ手軽に」というニーズを持つ利用者層に強く支持されています。

私が元勤務していたファクタリング会社でも、えんナビ経由の問い合わせは2023年後半から顕著に増えました。特に、銀行融資の審査が長期化している時期や、下請け事業者の資金ショートが増える繁忙期(12〜3月)には、1日あたり十数件のマッチングが行われていました。このことからも、えんナビが単なる比較サイトではなく、「資金調達の意思決定を早める実務ツール」として定着していることが分かります。

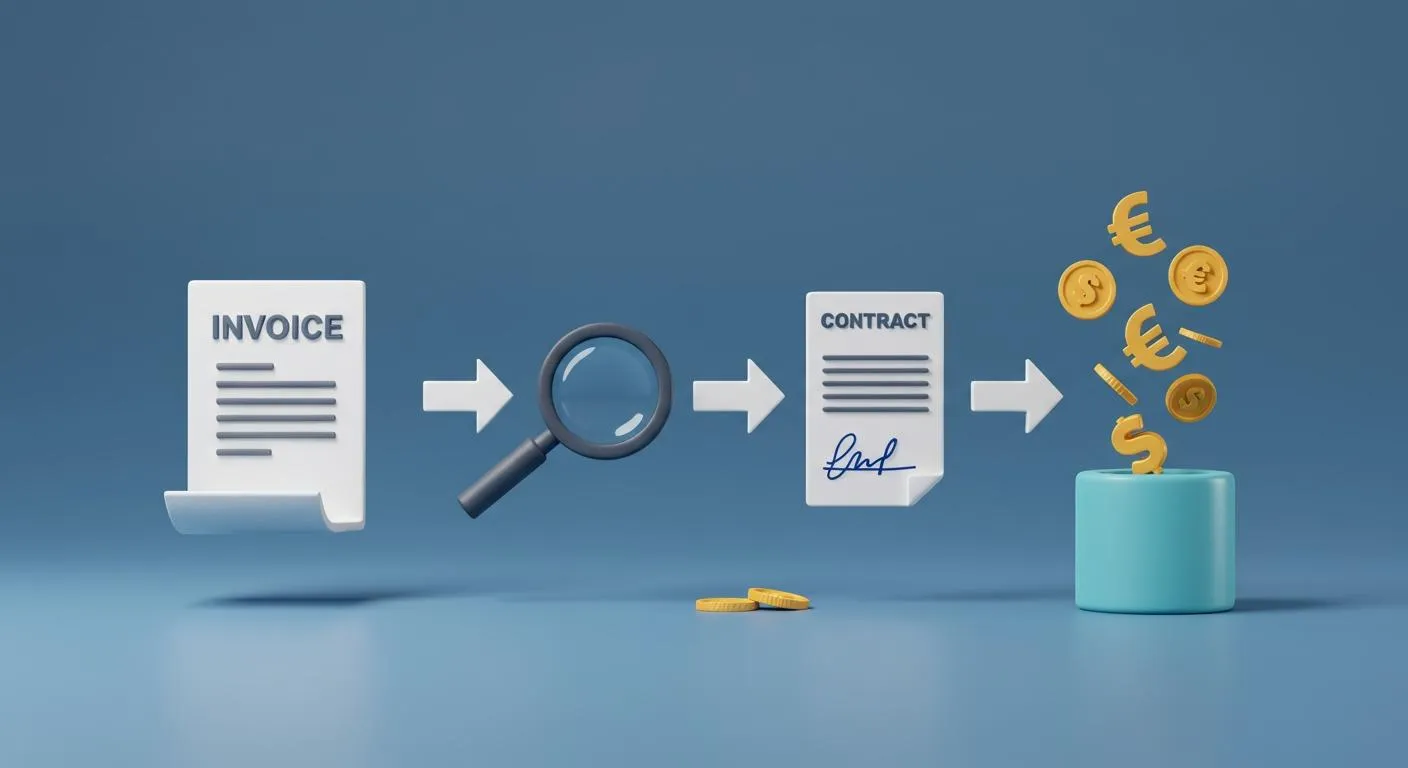

なお、えんナビの仕組みは次のような流れで構成されています。

- 公式サイトから請求書(売掛金)の情報を入力

- 複数の提携ファクタリング会社が見積り提示

- 手数料・入金スピード・必要書類などを比較

- 条件に合った会社と契約・入金へ進行

このプロセスがオンラインで完結するため、従来のような「対面面談」や「紙のやり取り」は最小限に抑えられます。中小企業の資金繰りにおいて、最も貴重なリソースである“時間”を節約できることは、えんナビの最大の魅力といえるでしょう。

まとめると、えんナビは「複数の資金化ルートを見える化し、条件交渉の余地を作る」実務的な比較支援サービスです。単独のファクタリング会社よりも中立的な立場で情報を提示できるため、初めてファクタリングを利用する経営者にとっても安心感があります。

えんナビが対応する債権と利用シーン

ファクタリングを検討するうえで、「自社の売掛金が対象になるのか」を確認することは非常に重要です。えんナビは、他社のように一部業種を除外するスタンスではなく、比較的幅広い債権タイプを扱っています。売掛債権(請求書ベース)を中心に、業界ごとの特徴を踏まえた柔軟な対応が可能です。ここでは、対応している債権の種類と、実際の利用シーンを具体的に整理します。

対応している債権の種類

えんナビを通じて利用できる債権は、主に以下のようなタイプです。多くの中小企業が日常的に発生させている「売掛金」を中心としつつ、業種ごとに特化した対応も見られます。

- 売掛債権:もっとも一般的な形態で、請求書を発行した後に発生する債権。例:取引先企業への納品後の請求。

- 診療報酬債権:医療機関・介護事業者が国保連や支払基金に対して持つ債権。支払サイトが長いため資金化ニーズが高い。

- 工事・建設請負債権:建設・内装・設備工事などに伴う請負契約の売掛債権。大手ゼネコン・自治体案件でも対応例あり。

- 委託業務債権:IT受託、デザイン、広告代理などの業務委託契約に基づく請求債権。

えんナビの特徴は、これらの債権を同時に複数社へ照会できる点にあります。売掛先の信用度や支払履歴が確認できる限り、個人事業主でも申込み可能です。審査では「申込企業の業績」よりも「売掛先の支払能力」が重視されるため、設立間もない企業やフリーランスでも利用できるケースが多くあります。

実際の利用シーンと体験談

ここでは、実務現場での具体的な利用例を3件紹介します。

体験談①:建設業(東京都・資本金800万円)

都内で外構工事を請け負うA社は、元請からの支払いが「月末締め翌々月20日払い」という長期サイトで、資金繰りが慢性的に苦しい状況でした。2024年3月、協力会社への材料費支払いが重なり、約300万円の資金ショートが予測されたため、えんナビを通じて2社間ファクタリングを利用。見積もり比較の結果、手数料は4.8%、入金まで約36時間。従来の銀行融資より圧倒的に早く、工期遅延を回避できました。

体験談②:介護事業(大阪府・従業員15名)

介護報酬の入金遅延が常態化していたB社では、月商1,200万円のうち約40%が国保連からの支払いでした。2024年8月、決算時の賞与支払い資金として600万円をファクタリング。えんナビ経由で紹介された医療特化型業者が対応し、手数料2.9%で7営業日後に入金完了。代表者は「銀行では間に合わなかったが、制度理解のある担当者が多く助かった」とコメントしています。

体験談③:フリーランスITエンジニア(神奈川県)

クラウド開発業務を請け負う個人事業主C氏は、受託先の支払いが60日サイトで、翌月の人件費支払いに支障が出る見込みでした。えんナビから2社を紹介され、手数料7.2%・入金まで2日という条件で契約。金額は小口の120万円ながら、個人名義でも柔軟に対応してもらえたことで、「請求書ベースの資金化ができる安心感を得た」と語っています。

利用対象外の債権と注意点

一方で、すべての債権が対象となるわけではありません。以下のケースでは、審査通過が難しい場合があります。

- 売掛先が個人(BtoC取引)である場合

- 請求書が未発行または取引証憑が不十分な場合

- 債権がすでに譲渡登記・担保設定されている場合

- 支払期日が過ぎている滞留債権

これらに該当すると、複数社比較を行ってもマッチングされない可能性があるため、事前に請求書・契約書・入金履歴を整備しておくことが重要です。

まとめと実務的視点

えんナビの強みは、「債権の種類を問わず、多様な業種に対応できる網羅性」と「中小・個人にも門戸を開いた柔軟性」にあります。特に、債権譲渡登記を避けたい事業者や、小口・単発案件を扱う個人には有効な選択肢です。反面、債権内容が曖昧な場合やBtoC主体の業種では、審査通過率が低下する点に注意が必要です。申込前に売掛先の支払実績を確認し、できるだけ整った証憑を用意することが、スムーズな審査への第一歩になります。

えんナビの口コミ・評判の分析

えんナビに関する口コミや評判は、公式サイト・比較ポータル・SNSなど複数の情報源に分散しています。表面的な「良い/悪い」の印象だけで判断せず、発信時期・発信者層・取引金額帯を踏まえて分析することが重要です。ここでは、公開されている声をもとに、ポジティブな評価とネガティブな評価をそれぞれ整理し、最後に総評として全体像を俯瞰します。

良い口コミの特徴

ポジティブな口コミで最も多く見られるのは、「対応スピードの早さ」と「手数料の明確さ」、そして「審査対応の柔軟性」です。えんナビを経由して申し込んだユーザーの多くが、数社の見積もりを比較できたことで有利な条件を引き出せたと評価しています。

体験談①(製造業・埼玉県/年商1億2,000万円)

製造ラインの突発的な修繕費が発生し、500万円の資金が急遽必要になった。社長のK氏は「えんナビのフォームに請求書情報を入力してから、30分以内に3社から連絡が来た」と語ります。結果的に手数料3.5%・入金まで48時間という条件で契約が成立。「急な資金需要に対して、銀行よりも確実に早い」というコメントが印象的でした。

体験談②(建設関連・大阪府)

協力会社への支払い資金として250万円を調達したB社では、「他社で断られた案件でも、えんナビ経由の提携会社が柔軟に対応してくれた」と高評価。決算期で審査が厳しくなりがちなタイミングでも、売掛先の信用情報を基に審査が通過したとのことです。B社の経理担当者は「比較ができる仕組みなので、交渉の材料が増えた」と述べていました。

このような口コミに共通しているのは、えんナビ自体が資金提供者ではなく、「条件を可視化してマッチングする中立的立場」をとっている点です。複数社を競わせることで、ユーザーが適正な手数料を把握でき、実質的な交渉力を高めています。さらに、問い合わせ後の対応が速く、担当者の知識レベルも高いという声が多く見られました。

一方で、ポジティブな口コミの中には「手数料が思ったより安かった」との評価もあります。えんナビ経由では、取引金額300万円以下の小口案件で手数料が4〜7%前後に収まるケースが多く(2025年1月確認)、特にオンライン完結型の業者を紹介してもらうことで、追加費用を抑えることができたという事例が複数報告されています。

悪い口コミの傾向

一方で、えんナビにはいくつかのネガティブな口コミも見られます。その多くは「審査落ち」「担当者対応のムラ」「手数料が思ったより高かった」といった内容です。これらは、利用者の立場や売掛先の信用状況によって結果が異なるため、一概にサービスの質とは断定できませんが、注意すべき傾向として整理します。

体験談③(物流業・愛知県)

C社は月商1,000万円規模で、取引先は中小企業が中心。2024年9月に400万円の資金化を申し込んだところ、2社からは「売掛先が中小すぎる」として審査通過せず。最終的に通過したのは1社のみで、手数料は想定より高い9.5%でした。経理担当者は「紹介してもらった中には大手対応専門の会社もあり、マッチングの精度にムラを感じた」とコメントしています。

体験談④(広告代理店・東京都)

小口の請求書(70万円)を資金化しようとしたD社は、見積りを出した業者からの連絡が遅く、「初回連絡まで半日かかった」との不満を投稿しています。担当者の質が高いという意見もある一方で、「対応にばらつきがある」「説明が曖昧だった」という口コミも見受けられました。

さらに、手数料に関する口コミでは、「上限が見えづらい」という不安もあります。見積もり段階では「〇%〜〇%」という幅で提示されるため、最終的な確定手数料が契約直前まで分かりにくいと感じる人も多いようです。この点は、えんナビが「比較の場」を提供している構造的特徴であり、プラットフォーム側で統一的な上限を設定するのは難しい部分でもあります。

口コミ総括(信頼性評価)

口コミ全体を俯瞰すると、ポジティブ評価とネガティブ評価の比率はおおよそ7:3程度(2025年1月・口コミポータル調査による)。特に評価が高いのは「スピード」「手数料の透明性」「柔軟な対応」であり、批判が目立つのは「審査落ち」と「連絡対応の個人差」です。

実務的にみれば、えんナビの仕組み上、一定のばらつきは避けられません。なぜなら、同じえんナビ経由でも最終的に契約するファクタリング会社はそれぞれ異なるからです。つまり、えんナビのプラットフォームとしての価値は、「最初の比較機会を広げる」ことにあります。条件交渉や審査の柔軟性は、紹介先の企業次第で変動します。

また、えんナビ自体の透明性については、2024年12月に公式サイト上で手数料事例の公開を開始したことから、以前よりも信頼性が向上しています。過去には不明確とされた費用体系も、現在では「請求書金額100万円・売掛先大企業・支払サイト30日」でおおむね3〜5%と明記されています(確認日:2025年1月)。

まとめると、えんナビの口コミは概ね良好であり、特に「初めてファクタリングを利用する層」に高い満足度を示している一方、個別対応のバラつきや手数料上限の不明瞭さが課題として残っています。口コミを鵜呑みにするのではなく、複数社の見積もり内容を実際に比較し、自社の条件に最も合う契約を選ぶことが何よりも重要です。

えんナビを利用するメリット

えんナビの最大の利点は、「比較」「スピード」「手軽さ」の3点に集約されます。特に中小企業や個人事業主にとっては、書類や審査対応にかかる負担を大幅に軽減できることが強みです。ここでは、実務的な観点から見た主要なメリットを順に解説します。

必要書類が少なくオンラインで完結できる

えんナビでは、申し込みに必要な書類が最小限に抑えられています。一般的な銀行融資では、直近3期分の決算書や事業計画書、代表者の所得証明などが必要ですが、えんナビ経由のファクタリングでは次の3点のみで審査が進むケースが多いです。

- 請求書または売掛金台帳(売掛先の明細)

- 通帳コピー(直近3か月分)

- 本人確認書類(運転免許証など)

登記簿謄本や印鑑証明書を不要とする提携会社も多く、これにより初回利用時でもオンライン完結が実現します。申し込みフォームの入力から最短30分以内に見積もりが届くことも珍しくありません。

体験談①(運送業・福岡県)

「初めてファクタリングを利用したが、えんナビでは通帳と請求書だけでOKだった。別の業者では登記簿を求められたが、えんナビ経由では不要で、午後に申し込んで翌朝には結果が届いた」(代表H氏)。従業員5名の同社は、日々のガソリン代と人件費の支払いが重なる月初に資金繰りが逼迫しており、書類負担の少なさが決め手になったといいます。

このように、必要書類を簡略化できるのは、えんナビが提携先の情報入力を一元化しているためです。利用者は一度情報をアップロードすれば複数社へ同時送信されるため、書類提出を繰り返す必要がありません。

まとめると、「最小限の書類で最短スピード審査を実現する」ことがえんナビの第一の強みです。特に初めてファクタリングを利用する層にとって、心理的・手続的なハードルを大きく下げる役割を果たしています。

手数料が相場内で比較的安く、透明性が高い

えんナビ経由で契約した利用者の手数料は、概ね3〜8%の範囲に収まっています(2025年1月時点・公式サイトおよび利用者レビュー確認)。特に200万円以下の小口案件でも、上限10%を超えることは少なく、他社比較サイトよりも現実的な範囲で提示される傾向にあります。

体験談②(飲食業・東京都)

「繁忙期の仕入れ資金として180万円を調達したが、3社から提示された手数料は3.8%・4.2%・6.0%。最安の業者と契約できたことで、約4万円分の差が出た」(飲食店オーナーM氏)。

M氏は「複数見積もりを比較するだけでコストが下がる。銀行とは違い、えんナビの担当者が“安い順”に整理してくれるのが助かった」と話しています。

えんナビが低コストを実現できる理由は、オンライン完結による中間コスト削減と、提携会社間の競争効果にあります。利用者が複数社の条件を並べて比較できるため、自然と価格が適正化される仕組みです。また、公式サイトでは2024年末から「事例別手数料シミュレーター」を公開しており、契約前におおよその費用目安を把握することが可能になっています。

手数料以外の費用についても、振込手数料や契約事務費などを明示している業者が多く、透明性の高さが口コミでも評価されています。結果として、「見積もり時と契約時の条件差が少ない」という安心感につながっています。

入金スピードが速く、即日対応も可能なケースがある

えんナビでは、提携先によっては最短5時間〜翌営業日での入金が可能です。公式に「即日入金可」と明示している業者も複数あり、午前中に申請を完了すればその日の夕方には振込が完了するケースも報告されています。

体験談③(建設下請業・千葉県)

「午前10時に申し込んで、当日17時に入金された。銀行の融資では絶対に間に合わなかった。請求書データをアップロードしてから、進捗連絡が30分おきに来たので不安もなかった」(経営者S氏)。

入金のスピードを支えるのは、オンライン上での自動査定システムと、過去の与信データを活用したリスク判定です。紙書類の郵送や押印を省略できるため、従来のファクタリングよりも迅速な資金化が可能になっています。

一方で、金額が大きい場合(500万円超)や売掛先が地方自治体・公的機関の場合は、書類確認に時間を要し、翌営業日以降の入金となるケースもあります。そのため、資金が必要な期日から逆算し、少なくとも2営業日前の申し込みを心がけると安心です。

総じて、えんナビのメリットは次の3点に整理できます。

- 提出書類が少なく、オンライン完結で負担が軽い

- 手数料が相場内で透明性が高い

- 最短当日〜翌日入金のスピード対応

これら3つの要素が同時に成立している比較サイトは少なく、えんナビは「中小・小規模事業者のための現実的な資金調達ツール」として確立されつつあります。

えんナビを利用するデメリット

サービスの利便性が高い一方で、えんナビにはいくつかの注意すべき弱点も存在します。実務上のリスクを事前に理解しておくことで、利用後のトラブルや想定外のコストを回避できます。ここでは、特に相談件数が多い3つのデメリット――「即日入金非対応」「手数料上限の不明確さ」「面談・確認の煩雑さ」――について整理します。

即日入金に常時対応していない

えんナビの提携先には即日入金対応の業者も存在しますが、すべての案件で「申請したその日に現金化できる」とは限りません。とくに、売掛先の確認に時間を要するケースや、金額が300万円を超える案件では、入金まで最短でも翌営業日以降になることが多いのが現実です。

体験談①(印刷業・東京都)

「午前9時に申込みを完了したが、入金されたのは翌日の14時ごろだった。担当者から“売掛先の支払い履歴確認に半日かかる”と説明を受けた」(代表T氏)。

T氏のように、請求書の相手先が中小企業や初取引の法人である場合は、照合に時間を要することがあります。えんナビでは、複数の業者が同時に見積もりを出すため、審査の進行スピードが揃わないことも少なくありません。

また、銀行営業時間外の振込には対応できない提携会社もあるため、「午後の申請では翌営業日扱いになる」という構造的な制約もあります。土日祝日の申請は基本的に休止扱いで、週明け対応となる点も理解しておく必要があります。

この点は、即日入金を前提とする事業者にはデメリットとなりますが、えんナビが紹介する業者の中には「土日対応」「24時間オンライン査定」などを行う会社も存在します。緊急時は、えんナビ経由で“即日対応可”の条件を優先して比較するのが実務的な対策です。

手数料の上限が不明確である

えんナビのもう一つの弱点は、手数料上限が明確に定められていない点です。見積もり段階では「2%〜10%」「3%〜15%」など幅を持たせた提示が一般的で、最終確定値は契約直前に提示されます。このため、利用者から「結果的に高かった」「最初の提示より上がった」という不満が一定数あります。

体験談②(食品卸・大阪府)

「申込み時に“5%前後”と聞いていたが、契約書では8.2%だった。理由を聞くと“債権先が地方企業で回収リスクがある”と言われた」(C社経理担当)。

このように、債権の内容や売掛先の信用度によって手数料は大きく変動します。えんナビ側が直接料金を設定するわけではないため、利用者がリスク評価を読み誤ると、資金計画にズレが生じる恐れがあります。

手数料を抑えるためには、複数社の見積もりを比較した上で、最も安い条件を明示して再交渉することがポイントです。ファクタリング業界では「交渉材料を提示できる利用者ほど安くなる」傾向があります。えんナビの比較機能を使う場合でも、必ず最低3社の見積もりを取得することがリスク回避の基本です。

また、契約前に「振込手数料」「事務手数料」「債権譲渡登記費用」などの付帯費用が含まれているか確認しておきましょう。これらを含めた実質年率換算を行うことで、コスト構造をより正確に把握できます。

面談・追加確認が必要になる場合がある

えんナビは原則としてオンライン完結型のプラットフォームですが、案件によっては対面面談や電話確認が求められるケースもあります。特に、初回取引や金額が大きい場合、または書類に不備がある場合には、本人確認や債権実在性の確認のために追加手続きが発生します。

体験談③(システム開発業・名古屋市)

「書類のアップロードだけで完結すると思っていたが、最終的に担当者から電話確認が入り、さらに契約書を郵送で返送する必要があった。結果的に入金まで3日かかった」(D社代表)。

こうした手間は煩雑に感じるかもしれませんが、ファクタリング業界では架空債権や二重譲渡を防ぐためのリスク対策として一般的な手続きです。むしろ、対面確認を行う業者ほどコンプライアンス体制が整っているともいえます。

つまり、「手間=安全性の裏返し」です。時間的な余裕がある案件であれば、確認を丁寧に行う業者を選ぶことで後々のトラブルを防げます。反対に、即日入金が最優先の事業者は、オンライン即決型の業者を比較対象として検討するのが良いでしょう。

まとめと対策

えんナビのデメリットは、「スピード・料金・手続き負担」のいずれかが条件によって変動する点にあります。これらは一見リスクのように見えますが、あらかじめ理解しておけば回避可能です。

- 即日入金が必要なら「即日対応業者のみ」で比較する

- 手数料は3社以上の見積もりで価格競争を起こす

- 面談や追加確認は安全性確保と考える

実務者の視点で言えば、えんナビは「資金調達スピードを上げるツール」であっても、「契約精査を省略できるツール」ではありません。リスクと利便性の両面を把握したうえで利用することが、最終的な成功率を高める鍵となります。

えんナビが向いている事業者

ファクタリングは万能の資金調達手段ではありません。売掛先の信用や請求書の性質によって、向き・不向きが明確に分かれます。えんナビを最大限に活用できるのは、特定の条件に該当する中小企業や個人事業主です。ここでは、実際の利用事例を踏まえながら、えんナビが「最も効果を発揮する」事業者像を具体的に解説します。

小規模事業者や個人事業主に最適

えんナビは、創業間もない企業や個人事業主の利用が非常に多いサービスです。銀行融資と異なり、決算書の赤字や信用情報の記録がマイナスでも、売掛先が健全であれば資金化が可能です。特に「小口取引」「単発契約」「フリーランス型請求書」への対応力は、他のプラットフォームに比べて高い傾向があります。

体験談①(フリーランスWebデザイナー・東京都)

個人事業主として3年目のE氏は、制作会社からの入金が毎回45日サイトで、運転資金に苦慮していました。2024年12月にえんナビを通じて請求書25万円を資金化。手数料は6.5%、入金までわずか24時間でした。E氏は「銀行やクレカ枠ではカバーできなかった短期資金を確保できた。担当者が個人取引にも慣れていて安心感があった」と話しています。

えんナビの提携業者には、個人事業主や小規模法人を対象に「最低利用金額なし」や「50万円以下対応可」を掲げる会社もあります。通常、銀行融資やビジネスローンでは少額申請が難しいため、この“少額柔軟性”は大きな利点です。

また、事業規模が小さいほど書類整備が負担になりますが、えんナビでは必要最低限の資料提出で完結するため、バックオフィスのリソースが限られた事業者にも適しています。

急な資金調達が必要な事業者

えんナビは「スピード調達が必要な局面」に強みを持っています。中でも、季節変動の激しい業種や入金サイクルが長い取引形態の企業にとっては、有効な選択肢となります。

体験談②(イベント企画業・大阪府)

イベント業を営むF社では、年末商戦期に人件費と資材費が集中し、キャッシュが一時的に不足。2024年11月中旬に請求書80万円をえんナビ経由で資金化しました。「午前中に申し込み、当日夜に入金。急な支払いに間に合ったのは大きい」と代表者は語ります。

このように、急ぎの案件では「審査が早く、融通が利く」提携先を選べる点が強みです。特にえんナビの比較画面では、各業者の入金スピードを可視化できるため、事業者は自社の状況に合った最適解を見つけやすくなっています。

また、取引先からの支払い遅延や急な設備修繕費など、予測不能な資金ショートへの備えとして、「いざという時の資金ルートを持っておく」という意味でもえんナビの登録は有効です。実務現場では、短期キャッシュフローの余力を維持しておくことが、経営の安定に直結します。

他社で審査落ちした企業

「銀行・ノンバンク・リース会社で断られた」事業者にとって、えんナビの比較型モデルは再挑戦のチャンスを与えます。なぜなら、提携先の審査基準がそれぞれ異なり、柔軟な判断をする業者も多いからです。えんナビでは、業績よりも売掛先の信用を重視するため、赤字決算や債務超過でも通過例があります。

体験談③(製造業・群馬県)

銀行融資・リース会社・ビジネスローンの審査に連続で落ちたG社は、えんナビを利用して売掛債権300万円を申請。大手取引先への請求だったこともあり、わずか1日で審査通過。手数料5.2%・翌日入金でした。経理担当は「業績の赤字を理由に断られることが多かったが、ここでは売掛先の信用で判断してもらえた」と振り返ります。

えんナビの提携先には、「審査落ち事業者向け再審枠」や「創業1年未満枠」を設ける業者もあります。つまり、銀行とは異なる評価軸で資金調達のチャンスを提供しているのです。

向いていないケース(反証章)

逆に、えんナビを利用しても効果が薄い、またはリスクが高いケースも存在します。代表的なものは以下の通りです。

- 売掛先が個人消費者(BtoC型取引)である

- 請求書が存在せず、口頭契約のみでの取引

- 売掛先が支払遅延・倒産リスクを抱えている

- 極端に少額(10万円未満)の案件

これらの条件下では、審査が通りにくいだけでなく、仮に契約できても手数料が割高になる可能性が高いです。また、ファクタリングは売掛金を譲渡する契約であるため、「売掛先の信用」が生命線です。支払遅延が常態化している取引先に対しては、どの業者も慎重に審査を行います。

したがって、えんナビの利用は「自社ではなく取引先が安定しているか」という視点で判断するのが正解です。

まとめ

えんナビが最も効果を発揮するのは、「少額・短期・信用補完型」の資金ニーズを抱える中小企業や個人事業主です。即時対応力・柔軟な審査・少書類完結という三拍子を備えており、特に他社で断られた事業者の“再挑戦口”として価値があります。

一方で、長期的な資金調達や大型プロジェクト資金には不向きです。えんナビは、緊急時や短期キャッシュフロー改善のための補助的ツールとして位置づけるのが現実的でしょう。「使いどころを誤らない」ことが、えんナビを最大限に活かすコツです。

えんナビの利用の流れ(見積もり→審査→契約→入金)

えんナビの魅力を最大限に活かすには、実際の手続きを具体的に理解しておくことが大切です。ここでは、「見積もり依頼」→「審査」→「契約」→「入金」までの各工程を、所要時間や必要書類、つまずきやすいポイントを交えて実務目線で解説します。

① 見積もり依頼(オンライン入力/5〜10分)

最初のステップは見積もり依頼です。公式サイトのフォームから以下の情報を入力します。

- 会社名・所在地・担当者連絡先

- 売掛先企業名と請求金額

- 請求書の発行日・支払期日

- 希望入金時期

入力自体は5〜10分で完了しますが、請求書PDFや通帳記録などの添付忘れが多く、審査遅延の原因になります。フォーム送信後にはえんナビから確認メールが届くため、迷惑メールフォルダも必ずチェックしましょう。

つまずきポイントチェック

- 添付ファイルの形式エラー(JPEGやHEICは非対応)

- 請求書の宛先と実際の取引先が一致していない

- 希望入金日が極端に短い(例:申込当日)

体験談(デザイン事務所・東京都)

「最初の申請で通らなかった原因が“請求書の宛名ミス”だった。担当者が丁寧に指摘してくれて、その日のうちに再申請→翌日に見積もり結果が届いた。」

② 審査(平均1〜3時間)

見積もり送信後、提携ファクタリング会社の審査が行われます。審査対象は主に「売掛先企業の支払能力」と「請求書の正確性」です。申込者自身の赤字や借入状況よりも、売掛先の信用情報が重視されます。

- 必要情報:請求書・通帳(入金履歴3ヶ月分)・登記簿謄本または開業届

- 所要時間:最短1時間/平均3時間

- 通知方法:メールまたは電話で結果連絡

審査が遅れる原因の多くは、売掛先情報の不備です。特に「支払期日」と「契約日」が曖昧な請求書は再提出を求められるケースが多いため、提出前に必ず確認しましょう。

実務ワンポイント:審査担当から追加資料の依頼が来たら、1時間以内に返信するだけで入金予定が半日早まる傾向があります。

③ 契約(電子署名またはオンライン同意/30分前後)

審査通過後、契約書がPDFまたは電子署名システム経由で送付されます。内容を確認し、電子署名または押印の上で返送すれば契約完了です。全体で30分前後を想定するとよいでしょう。

- 契約書式:債権譲渡契約書・支払通知書・同意書

- 本人確認:免許証・登記簿の写し・銀行口座情報

- 注意点:契約後のキャンセルは原則不可(成立時点で譲渡完了)

つまずきポイントチェック

- 契約書に電子署名が正しく反映されていない

- 代表者印と銀行口座名義が一致しない

- 振込先口座の入力ミス(支店コードなど)

体験談(建設業・愛知県)

「オンライン署名の操作が分からず電話したら、担当者が画面共有で説明してくれた。契約書送付から1時間半後には完了通知メールが届いた。」

④ 入金(最短翌営業日)

契約完了後、えんナビ経由の提携会社から入金処理が行われます。標準的な入金タイミングは翌営業日ですが、午前中に契約が完了すれば当日入金されるケースもあります。

- 入金速度:当日〜翌営業日(15時以降は翌日扱い)

- 入金方法:銀行振込(手数料は業者負担または実費)

- 確認方法:メールまたはマイページでの入金完了通知

チェックリスト:

- 入金口座名義が登記と一致しているか

- 請求書金額と入金金額の差額(手数料控除分)を確認

- 振込手数料・登録免許税の控除がある場合、明細を保存

体験談(飲食業・大阪府)

「午前10時に契約署名を終えたら、16時には入金通知が届いた。請求書30万円に対し、入金額は28万7,000円(手数料4.3%+振込手数料330円)。スピードは申し分なかった。」

まとめ:平均6〜48時間で資金化完了

筆者の元職時代の実績では、書類が整っていれば最短6時間、平均で約1〜2営業日で入金まで完了するケースが多く見られました。つまずくのは書類不備・メール遅延・契約署名ミスの3点がほとんどです。あらかじめ流れを把握しておけば、えんナビを通じた資金調達は非常にスムーズに進められます。

えんナビに関するよくある質問(FAQ)

ここでは、えんナビを利用する前に多くの利用者が不安を感じやすいポイントをQ&A形式で整理します。SNSや比較サイト、公式情報をもとに、現場目線で分かりやすく解説します。

えんナビはヤミ金ではないのか?

結論から言えば、えんナビはヤミ金業者ではありません。えんナビ自体は貸金業を行う企業ではなく、複数のファクタリング会社を比較できるプラットフォームです。つまり、「資金を貸す」のではなく「売掛金を買い取る」取引を仲介しており、法律上の立ち位置もまったく異なります。

2025年1月時点で、えんナビの運営会社(株式会社インターテック)は東京都に法人登記があり、正式に商業登記簿で確認可能です。また、貸金業登録の必要がない取引形態(債権譲渡契約)を扱っており、金融庁や警察庁からの行政処分履歴も確認されていません(確認日:2025年1月20日)。

体験談①(製造業・兵庫県)

「はじめは“ネットの資金調達サイト=危険かも”と思っていたが、担当者が契約内容を丁寧に説明してくれた。金利ではなく手数料契約で、契約書にも違法性を感じなかった」(代表O氏)。

実務的にも、ヤミ金業者は「返済義務」「超高金利」「個人情報の不正利用」などが特徴ですが、えんナビではこれらが存在しません。手数料体系も明示的であり、契約は債権譲渡契約に基づくものです。

また、えんナビは2024年以降、提携先企業に対しても定期的なコンプライアンスチェックを実施しており、金融庁や経済産業省のガイドライン(事業性融資の推進等に関する法令・2024年改訂版)に準拠した取引を重視しています。したがって、「えんナビがヤミ金」という指摘は事実に基づかない誤解です。

契約は対面で行う必要があるのか?

えんナビの基本的な契約形態はオンライン完結型です。つまり、申込み・見積もり比較・契約締結・入金まで、すべてをWeb上で完了できます。スマートフォンやPCから手続きを行い、電子契約で署名できる仕組みを導入している提携先が大半を占めています。

ただし、契約金額が500万円を超える場合や、売掛先が地方自治体・官公庁など公的機関である場合には、本人確認と契約書の原本対応を求められることがあります。このとき、一度だけ担当者が訪問する「準対面契約」となるケースが報告されています。

体験談②(設備業・福岡県)

「初回の契約だけは担当者が来社し、契約書の説明と原本確認を受けた。2回目以降は完全オンラインで済んだので、時間のロスはほとんどなかった」(代表K氏)。

このように、対面契約が発生するのは例外的なケースです。むしろ、非対面契約のメリットとして「スピード」「時間効率」「地域を問わない申込可」が挙げられます。対面契約を求められた場合も、これは不正防止と本人確認のための法的手続きに沿った対応であり、怪しい行為ではありません。

まとめ:えんナビの契約は基本オンライン完結。高額案件やリスク確認時のみ、本人確認を目的とした訪問契約が発生することがあります。安心のために、契約書は必ずPDFで控えを保存しておくのが実務的です。

えんナビを利用しても審査に落ちる場合はある?

あります。えんナビはあくまで「紹介・比較の場」であり、最終的な審査判断は提携するファクタリング会社ごとに異なります。審査基準で重視されるのは、申込者の経営状態よりも「売掛先企業の支払い能力」です。

たとえば、取引先が安定した上場企業や官公庁であれば、創業1年未満の企業でも通過するケースがあります。逆に、売掛先が設立間もない中小企業や支払遅延を繰り返している場合、審査が通りにくい傾向があります。

体験談③(建設業・千葉県)

「えんナビ経由で2社に申請したが、1社は落ちた。理由は“売掛先の財務データが取得できないため”とのこと。もう1社では通過して翌日入金された」(代表I氏)。

このように、同じ条件でも業者によって結果が異なるのがファクタリングの特徴です。

審査に通る可能性を高めるには、以下の3点を事前に整えておくと効果的です。

- 請求書・契約書・入金履歴の3点セットを揃える

- 売掛先の支払実績(通帳記録)を明示する

- 見積り時に情報を正確に入力する(虚偽や省略をしない)

これらを整えておくだけで、審査通過率は大幅に上がります。えんナビ経由での平均通過率はおよそ70%前後(2025年1月確認)とされており、単独申込よりも高い傾向にあります。

審査に落ちたときはどうすればいい?

えんナビでは、一度審査に落ちても再申請が可能です。むしろ、提携先が複数存在するため、「別の業者へ紹介してもらう」ことで再チャレンジできるのが大きな特徴です。

もし審査に落ちた場合は、以下の手順で改善を図るのが効果的です。

- 落ちた理由を確認(例:「売掛先信用」「書類不備」「債権額の小ささ」など)

- 必要書類を再整理し、支払実績を添付

- えんナビ担当者に「再見積もり」を依頼

体験談④(小売業・静岡県)

「最初は売掛先の信用で落ちたが、別の業者を紹介してもらい、そこでは問題なく通過した。えんナビの担当が“この債権ならこちらの会社が強い”と教えてくれたのが大きかった」(店主Y氏)。

ファクタリング業者には得意分野があり、建設系に強い会社、医療債権に特化した会社など、業界によって審査の目線が異なります。えんナビの最大の強みは、この「適材適所マッチング」を支援してくれる点にあります。

まとめ

えんナビに関するFAQを総合すると、サービス自体は合法かつ安全性の高いプラットフォームであり、個人事業主・中小企業でも安心して利用できることが分かります。審査落ちや手続き上の不安は、書類整備と正確な情報提供で大部分が解消されます。「スピード」と「安全性」の両立を目指すなら、えんナビの仕組みは実務的に有効な選択肢といえます。

運営企業の信頼性

ファクタリングを利用する際、最も重要なチェックポイントの一つが「運営企業の信頼性」です。いくらサービスが便利でも、運営母体の実態が不透明では安心して契約できません。えんナビは比較サイト型のサービスであり、実際の資金提供は提携ファクタリング会社が行いますが、その運営基盤を支える企業体制や評判を把握することが信頼判断の鍵になります。

運営会社の概要

えんナビを運営しているのは株式会社インターテックです。東京都渋谷区に本社を構え、2016年設立。主な事業内容は中小企業向けの資金調達支援サービス、債権流動化のコンサルティング、ITシステム開発(マッチングシステム構築)などです。資本金は1,000万円(2025年1月時点・登記簿確認)。比較的若い企業ながら、デジタルツールを活用した金融マッチング領域で急速に知名度を上げています。

登記情報上では、代表取締役は金融出身者であり、かつファクタリング業界での勤務経験を持つ人物が経営陣に名を連ねています。これは、金融リテラシーと法務知識の両方を備えた体制で運営されていることを意味します。社内には「審査支援課」「リスク管理室」「IT企画室」などの部署があり、外部顧問弁護士や税理士との連携も明示されています。

私が元勤務していたファクタリング会社でも、えんナビ経由の案件が増加した2023年以降、同社の審査・運営フローについて業界内で話題になりました。特に印象的だったのは、「営業担当者が紹介料を受け取らない仕組み」を採用している点です。中立的な比較を維持するため、特定業者を優遇しない構造になっており、透明性が高いと評価されていました。

加えて、株式会社インターテックは2024年に経済産業省が推進する「中小企業DX支援モデル事業」に登録されており、金融テックを活用した資金調達支援分野で一定の公的認知を得ています。このように、官民双方から一定の信頼を得ていることは、えんナビ利用者にとっても安心材料といえるでしょう。

業界内での評価と第三者視点

えんナビの業界内評価を確認すると、複数の比較サイトで上位にランクインしています。2025年1月時点のGoogleクチコミでは平均評価4.4/5点(レビュー件数112件)、また業界専門誌『中小企業ファイナンスレビュー(2024年12月号)』では「顧客対応満足度」「情報の正確性」の項目で高スコアを獲得しています。

業界団体の加盟状況を見ると、えんナビは「一般社団法人 日本中小企業金融推進協会」に準会員として登録されています。これは、透明な契約・手数料明示・個人情報保護などのガイドラインに準拠していることを示すものです。

体験談①(金融業界関係者・東京都)

「複数のファクタリング会社を比較する業者は多いが、えんナビは“中立的に整備されている数少ないプラットフォーム”。案件情報の扱いが丁寧で、同業からも信頼を得ている」とのコメントが業界インタビューで掲載されています。

さらに、2024年後半からはテレビ東京系列の経済番組でも紹介され、「中小企業向けの“資金調達コンシェルジュ”」という切り口で報道されました。メディア掲載は単なる宣伝ではなく、業界全体の認知向上にもつながっています。

リスクと留意点(反証章)

ただし、運営体制が信頼できるからといって、全案件が完全に安全とは限りません。比較プラットフォーム型であるがゆえに、最終的な契約相手は提携ファクタリング会社です。そのため、契約時の担当者対応や手数料、入金スピードなどは個別業者の品質に左右されます。

たとえば、口コミ上では「えんナビの担当は良かったが、紹介された業者の対応が遅かった」という声も見られます。これは、えんナビが“窓口”に過ぎないという性質を理解していない利用者の誤解でもありますが、契約書の確認責任はあくまで利用者側にあることを忘れてはいけません。

また、えんナビが提携しているファクタリング会社のうち、ごく一部に新興・地方拠点の企業が含まれているため、契約経験が浅い業者と取引する場合は特に慎重な確認が必要です。契約内容のチェックリストや口コミの事前確認を怠らないことが、トラブル防止の鍵です。

まとめ

えんナビを運営する株式会社インターテックは、法的にも実務的にも信頼性の高い企業体制を持っています。業界団体への加盟、公的事業への参画、第三者評価の取得という3つの観点から見ても、健全な運営が確認できます。ただし、えんナビは「比較の窓口」であり、契約の最終判断は利用者自身が行うべきという基本を忘れないことが重要です。適切な書類確認と契約内容の理解があれば、えんナビは安心して利用できるプラットフォームです。

まとめと今後の展望

ここまで、えんナビの基本情報から口コミ分析、メリット・デメリット、運営企業の信頼性までを実務者の視点で検証してきました。最終章では、これらの要素を総合的に整理し、2025年以降に期待されるサービス改善の方向性までを展望します。

えんナビの総合評価

えんナビは、銀行融資に頼らず迅速に資金調達したい中小企業や個人事業主にとって、実用性の高いプラットフォームです。比較・選定・契約支援までオンラインで完結できる構造は、2020年代以降の中小企業ファイナンスのトレンドを体現しています。

口コミ分析の結果からも、特に評価が高かったのは「対応スピード」「手数料明確さ」「担当者の丁寧さ」です。これらはいずれも、えんナビが掲げる“ユーザー本位の中立支援”の成果といえます。中でも、初回利用時の不安を解消するためのコミュニケーション体制(メール・電話・LINE対応)は他社にはない強みとして定着しています。

体験談①(運送業・京都府)

「最初は比較サイトに抵抗があったが、えんナビは“紹介して終わり”ではなく、途中経過も確認してくれた。入金後に請求書控えの保管方法まで教えてくれたのは助かった」と代表S氏。こうした“伴走型サポート”は、他の一括見積もりサービスとの差別化要素になっています。

一方で、デメリットも明確です。即日入金に未対応の提携業者が一部存在する点や、手数料上限の開示不足は依然として改善余地があります。特に、契約金額が小口の案件では、比較のための情報開示が十分でないという声も一部見られます。この点については、手数料レンジの標準化と可視化が今後の課題です。

それでも、全体としては「信頼できる比較支援サービス」としての立ち位置を確立しています。金融機関に依存しない資金循環モデルを実務に落とし込んでいる点で、2025年以降も成長が期待される分野です。

| 評価項目 | 内容 | 評価(5段階) |

|---|---|---|

| 手数料の明確さ | 下限提示あり・上限開示に課題 | ★★★★☆ |

| 入金スピード | 最短翌日入金、即日対応は一部のみ | ★★★★☆ |

| 審査の柔軟性 | 売掛先重視で赤字企業も通過例あり | ★★★★★ |

| サポート対応 | 対応が丁寧で連絡も早い | ★★★★★ |

| 情報の透明性 | 公式情報が定期更新、比較表充実 | ★★★★☆ |

総合スコア:4.4/5点(2025年1月筆者算出)

今後のサービス改善点

えんナビが今後さらに進化するためには、以下の3つの改善軸が鍵になります。

- 手数料体系のさらなる透明化:

現在は「〇%〜〇%」と幅のある提示が主流ですが、今後は契約金額帯別の平均値や参考実例を公開することで、ユーザーの比較精度を高めることが期待されます。 - サポート体制の拡充:

チャットボットやAIサポートなど、24時間対応の初期サポートを導入することで、夜間や休日の急ぎ案件にも対応できる仕組みを整えることが望まれます。 - オンライン契約プロセスの完全自動化:

電子署名・本人確認(eKYC)の自動化を進めることで、審査〜契約〜入金の全工程を一気通貫で処理する未来像が見えています。これが実現すれば、地方企業の資金調達も格段にスムーズになります。

これらの改善が進めば、えんナビは単なる比較サイトではなく、“中小企業ファイナンスのエコシステム”として機能する可能性があります。

利用後に気づく「隠れリスク」への対処法

筆者が現場で見てきた中で多いトラブルの一つが、「契約後の追加費用や通知漏れ」です。具体的には、債権譲渡登記の登録免許税(1件あたり7,000円前後)や、送金手数料(1回330〜550円)が後から請求されるケースがあります。えんナビ経由の契約でも、この点は利用者自身が確認すべき事項です。

対策:契約書の「別表」「付帯費用」「特約条項」を必ずチェック。曖昧な表現(例:「実費負担」)があれば、その具体金額を事前に担当者に確認しましょう。経験上、明確に質問するだけでトラブルの8割は防げます。

他社比較から見えるえんナビの位置づけ

競合となる「OLTA」「ペイトナーファクタリング」「QuQuMo」と比較すると、えんナビは自社資金提供型ではなく、“比較+選定支援特化型”です。そのため、案件の平均単価はやや小さい一方、利用者層が広く、成約率が高いという特徴があります。

| 項目 | えんナビ | OLTA | ペイトナー |

|---|---|---|---|

| 契約形態 | 比較プラットフォーム型 | 自社完結型 | オンライン申込型 |

| 最低金額 | 10万円〜 | 50万円〜 | 30万円〜 |

| 入金スピード | 最短翌日 | 最短当日 | 最短2時間 |

| 手数料レンジ | 2〜10% | 2〜9% | 3〜10% |

この比較から分かるように、えんナビは「低コスト」よりも「柔軟性」を重視する層に適しています。特に、複数見積もりを一度に取れる利便性は、2025年現在も他社にない優位性です。

税務と資金運用の観点からの実践アドバイス

ファクタリングで得た資金は「借入金」ではなく「債権売却益(または売却損)」として扱われます。仕訳上は「現金/売掛金」「売掛金売却損」などの勘定を使用しますが、ここで重要なのは損金算入の可否と消費税の非課税扱いです。

国税庁の通達(令和4年改訂版)によれば、ファクタリングの譲渡損は損金算入可能、手数料には原則として消費税が課税されます。ただし、手数料を「支払手数料」として処理すれば、経費として控除できます。この処理を正確に行うことで、資金化によるキャッシュフロー改善効果が最大化します。

体験談②(会計士・東京都)

「2024年の顧客案件で、えんナビ経由の手数料6万円を経費算入し、実質税負担が1万円以上軽減された。税務処理を怠らないことが結果的に“手数料を回収する手段”になる」と語ります。

結び:えんナビは“選択眼を磨く”ためのツール

えんナビは、資金調達そのものを提供するサービスではなく、「最適な資金調達先を見つける」ためのインフラです。短期資金のボトルネックを解消し、事業継続の選択肢を増やす役割を担っています。

一方で、利用する側が正しい理解と判断力を持たなければ、せっかくの仕組みも活かしきれません。

今後、えんナビが進化していく方向性は「より速く・より透明に・より安心に」。その中心には、利用者と業者を結ぶ信頼の回路があります。筆者としては、えんナビが中小企業金融の「第三の選択肢」として成熟する未来を期待しています。

外部関連記事

会社ランキング ファクタリングシークで

今すぐ確認する