第二創業融資は、後継者不足や経営環境の変化に直面する中小企業が、事業承継や経営多角化といった新たな挑戦を実現するための重要な資金調達手段です。本記事では、第二創業融資の概要から、活用条件、申請方法、そして成功事例までを網羅的に解説し、中小企業の持続的な成長を支援します。事業承継、経営多角化、新規事業展開を検討されている経営者の皆様にとって、羅針盤となる情報を提供します。

第二創業融資とは?注目される背景と各要素の関係性

第二創業融資は、事業承継や経営多角化を目指す中小企業にとって、事業の転換や新規分野への進出に必要な資金を調達できる制度です。企業の成長を後押しし、地域経済の活性化に貢献することが期待されています。

なぜ今、第二創業融資が注目されるのか

近年、後継者不足や経営環境の急激な変化により、事業承継や経営多角化のニーズが急速に高まっています。第二創業融資は、こうした時代の要請に応え、中小企業の新たな挑戦を支援するために注目されています。この融資制度を活用することで、企業はリスクを抑制しながら、積極的に新たな事業展開に踏み出すことが可能になります。

事業承継、経営多角化、第二創業:それぞれの関連性と違い

事業承継は、企業の経営を後継者に引き継ぐプロセスを指します。経営多角化は、既存事業に加えて新たな事業分野に進出することで企業の成長を目指す戦略です。そして第二創業は、事業承継や経営多角化を契機として、企業が新たな取り組みを行うことを意味します。これらの概念は相互に深く関連しており、企業の持続的な成長を支えるための重要な要素として機能します。

第二創業融資を活用できる事業者の条件:融資対象となるのは?

第二創業融資は、事業承継を機に新たな展開を目指す中小企業にとって強力な支援策となりますが、融資を受けるには一定の条件を満たす必要があります。

融資対象となる事業者の詳細な条件

融資の対象となるのは、中期的な事業承継計画を有し、後継者と共に綿密な事業承継計画を策定している事業者です。また、経営の安定化を目的とした事業の承継・集約を行う事業者や、中小企業経営承継円滑化法の認定を受けた事業者も対象となります。さらに、事業承継を機に経営多角化、事業転換、新規市場進出といった第二創業に意欲的な事業者も支援の対象となります。

中小企業経営承継円滑化法の認定とは

中小企業経営承継円滑化法の認定を受けることで、事業承継時の税制優遇や金融支援を受けやすくなります。認定を受けるには、事業承継計画を作成し、都道府県知事の認定を受ける必要があります。認定のメリットは、相続税・贈与税の納税猶予や、事業承継・集約・活性化支援資金の利用などです。ただし、認定を受けるには一定の要件を満たす必要があり、計画の実行状況によっては認定が取り消される可能性もある点に注意が必要です。

個人保証免除の条件と注意点

事業承継における大きな課題の一つが、経営者個人保証の解除です。経営者保証ガイドラインを活用することで、金融機関との交渉を円滑に進めることができる場合があります。個人保証免除の条件は、企業の財務状況や経営状況、事業計画の実現可能性などによって総合的に判断されます。重要な注意点として、個人保証が免除されたとしても、企業の債務自体がなくなるわけではないことを理解しておく必要があります。

事業承継・集約・活性化支援資金の対象者要件の詳細

事業承継・集約・活性化支援資金は、事業承継を円滑に進めるための融資制度です。対象者要件としては、明確な事業承継計画の策定、安定的な経営権の確保、経営承継円滑化法の認定などが挙げられます。また、事業承継を機に第二創業を目指す事業者も対象となります。これらの要件を満たすことで、設備資金や運転資金の融資を受けることが可能となり、事業承継後の新たな展開を力強く支援します。

第二創業融資の使い道:事業に必要な資金を確保

中小企業の未来を切り拓く第二創業。事業承継を機に、経営多角化や新規事業への進出を検討する経営者の皆様にとって、資金調達は最重要課題の一つです。ここでは、第二創業融資の具体的な使い道について、事例を交えながら詳細に解説します。

設備資金と運転資金:それぞれの用途と融資対象

第二創業融資は、設備資金と運転資金の両方に利用できます。設備資金は、新たな機械設備の導入や事業所の改築など、事業の基盤を強化するために活用されます。一方、運転資金は、仕入れ費用や人件費など、事業を運営していく上で不可欠な資金を賄います。

事業承継計画の実行に必要な資金:株式取得資金、事業用資産の引き継ぎ資金

事業承継に伴い、後継者が株式を取得したり、事業用資産を引き継いだりする際には、多額の資金が必要となります。第二創業融資は、これらの資金ニーズにも柔軟に対応しています。円滑な事業承継を実現するために、積極的に活用を検討しましょう。

経営多角化、事業転換、新規市場進出に必要な資金:具体的な事例紹介

例えば、長年培ってきた技術を持つ老舗の製造業が、ECサイトを立ち上げて新たな販路を開拓したり、地域密着型の飲食店がテイクアウト事業を新たに開始したりするケースなどが考えられます。これらの新たな取り組みに必要な設備投資や広告宣伝費などに、第二創業融資を有効に活用できます。

PMI(Post Merger Integration)の取り組みに必要な資金とは

M&A後、異なる企業文化やシステムを円滑に統合するPMIは、事業の成功を大きく左右する重要なプロセスです。PMIを円滑に進めるためには、専門家への依頼費用やシステム統合費用など、様々な費用が発生します。第二創業融資は、これらの費用にも充当することが可能です。

事業承継・集約を契機とした第二創業に必要な資金

事業承継や集約を機に、新たな事業展開を目指す企業にとって、第二創業融資は強力なサポートとなります。ぜひ、貴社の具体的な事業計画に合わせて、最適な資金調達方法をご検討ください。

第二創業融資の限度額、金利、返済期間:融資条件を徹底解説

中小企業の事業承継を力強く支援する「第二創業融資」。事業拡大や経営革新を目指す上で、融資条件をしっかりと理解しておくことは不可欠です。ここでは、融資限度額、金利の種類、返済期間について詳しく解説します。

融資限度額の詳細

直接融資の場合、融資限度額は最大1億4400万円です。さらに、別枠融資制度も用意されており、最大7200万円(うち運転資金4800万円)まで利用可能です。運転資金の限度額は、綿密な事業計画に基づいて慎重に決定されます。

金利の種類と優遇措置

金利は、利用対象者の区分、具体的な事業承継計画の有無、経営革新等支援機関の支援状況などによって変動します。一定の条件を満たす場合には、優遇金利が適用される可能性もあります。特に株式取得資金で担保を提供できない場合は、金利の引き下げ措置が設けられています。

返済期間

設備資金は最長20年以内(据置期間5年以内)、運転資金は最長10年以内(据置期間5年以内)となっています。据置期間を有効に活用することで、事業の立ち上げ期における資金繰りの負担を大幅に軽減することができます。

担保・保証人の要否

担保の有無は、金融機関との相談の上で決定されます。経営者保証免除特例制度を利用できる場合もあります。事業承継を機に個人保証の解除を検討している方は、早めに金融機関に相談することをおすすめします。

第二創業融資の申請方法と審査のポイント:融資獲得への道

第二創業を成功させるためには、十分な資金調達が不可欠です。特に、事業承継を機に新たな分野へ果敢に挑戦する場合、周到な資金準備が成否を分けます。ここでは、第二創業融資の申請方法と審査で重視されるポイントを詳細に解説し、スムーズな融資獲得を支援します。

申請の流れ

第二創業融資の申請は、大きく分けて、①必要書類の準備、②申請窓口への提出、③審査期間の経過、という3つの段階を経ます。まず、事業計画書や財務諸表など、必要な書類を抜け漏れなく準備しましょう。次に、日本政策金融公庫などの申請窓口に書類を提出します。提出後、金融機関による厳正な審査が行われ、融資の可否が最終的に決定されます。審査期間は金融機関によって異なりますので、事前に確認しておくと良いでしょう。

審査で重視されるポイント

融資審査では、事業計画の妥当性、経営者の資質、そして事業の将来性という3つのポイントが特に重視されます。事業計画は、客観的な市場分析や詳細な競合分析に基づいた、現実的かつ実現可能性の高いものでなければなりません。経営者の資質としては、過去の経験や実績、そして事業に対する熱意が評価されます。事業の将来性については、成長性や収益性などが重要な判断材料となります。

金融機関が評価する事業計画書を作成するには

金融機関が評価する質の高い事業計画書を作成するには、明確な目標設定、具体的な戦略、そして十分な実現可能性を示すことが重要です。市場のニーズを的確に捉え、競合他社との明確な差別化を図り、具体的な売上目標や詳細なコスト計画を記載しましょう。また、経営者自身の強みや豊富な経験を積極的にアピールし、事業の成功に対する揺るぎない自信を示すことも大切です。

審査に落ちるケースとその対策

審査に落ちる一般的なケースとしては、事業計画の甘さ、資金使途の不明確さ、そして経営者の経験不足などが挙げられます。これらの失敗例を参考に、事業計画をより詳細に練り上げ、資金使途を明確にし、経営者としての経験やスキルを積極的にアピールすることで、審査通過の可能性を飛躍的に高めることができます。

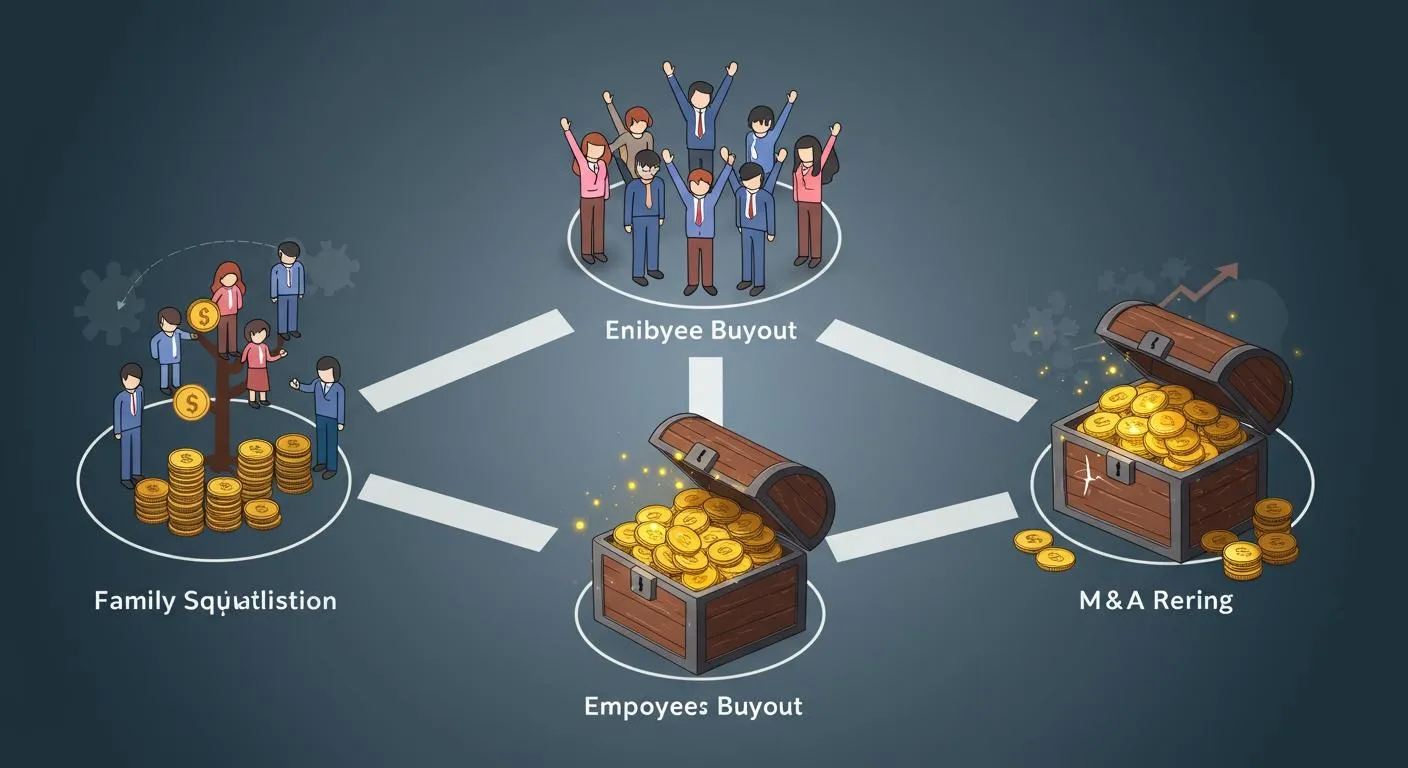

事業承継における資金調達:第二創業融資以外の選択肢

事業承継には、親族内承継、従業員承継、M&Aなど様々な方法がありますが、それぞれ資金調達の課題が異なります。親族内承継では、後継者への自社株の譲渡資金、従業員承継では、従業員が株式を取得するための資金、M&Aでは、買収資金が必要となります。

事業承継・引継ぎ補助金は、事業承継を支援する国の制度です。事業再編や事業統合、廃業・再チャレンジなど、事業承継後の新たな取り組みに必要な資金を補助します。申請条件や補助金額は、補助金の詳細をご確認ください。

中小企業信用保険法に基づく特別保証制度は、事業承継に伴う資金調達を支援する制度です。信用保証協会の保証を利用することで、金融機関からの融資を受けやすくなります。経営者保証が不要となる場合もあります。

その他、金融機関も事業承継向けの融資制度を提供しています。各金融機関の制度を比較検討し、自社の状況に合ったものを選びましょう。金利や融資限度額、返済期間などが異なるため、複数の金融機関に相談することをおすすめします。

経営多角化を成功させるための戦略:第二創業融資を最大限に活かす

経営多角化は、企業が成長戦略、リスク分散、収益性向上を目指す上で有効な手段です。特に、事業承継を機に第二創業を検討する中小企業にとって、第二創業融資は大きな助けとなります。

多角化の目的を明確にする

多角化を始める前に、目的を明確にしましょう。成長戦略、リスク分散、収益性向上など、目的に応じて最適な戦略は異なります。

既存事業とのシナジー効果を生み出す

多角化戦略は、既存事業とのシナジー効果を最大限に活かすことが重要です。自社の強みを分析し、それを活かせる分野を選定することで、多角化の成功率を高めることができます。例えば、長年培ってきた技術やノウハウを応用できる分野への進出は、シナジー効果を生み出しやすいでしょう。

新規事業の選定

新規事業の選定には、市場調査、競合分析、自社の強み分析が不可欠です。市場のニーズを的確に捉え、競合他社の動向を把握した上で、自社の強みを最大限に活かせる分野を選びましょう。

多角化後の組織体制と人材育成

多角化を成功させるには、変化に対応できる組織づくりが重要です。既存の組織体制にとらわれず、新規事業に適した組織体制を構築する必要があります。また、従業員のスキルアップや新規分野に関する知識習得を支援することで、多角化をスムーズに進めることができます。

事例紹介:第二創業融資を活用した成功事例

事業承継を機に、第二創業融資を活用して新規事業に進出し、見事に成功を収めた企業の事例をご紹介します。これらの事例は、事業承継を単なる引き継ぎではなく、新たな成長の機会と捉え、大胆な経営革新を実現した好例です。

事業承継を機に新規事業に進出した企業の事例

ある製造業の企業では、後継者が事業承継を機に、既存の技術を応用した新たな分野への進出を計画しました。第二創業融資を活用し、最新設備の導入や研究開発を進めた結果、新たな収益源を確立し、企業全体の業績向上に大きく貢献しました。

経営多角化によって業績を向上させた企業の事例

長年、地域に根ざしたサービスを提供してきた企業では、後継者が事業承継を機に、新たな顧客層の開拓を目指し、経営多角化に乗り出しました。第二創業融資を活用し、新たな店舗の開設やオンラインサービスの拡充を行った結果、地域経済の活性化に貢献するとともに、自社の業績も大きく向上させました。

第二創業融資を活用して地域経済に貢献している企業の事例

地域経済の活性化を目指し、地元の特産品を活用した新たな商品開発に取り組む企業では、第二創業融資を活用し、商品開発や販路拡大を進めました。その結果、地域雇用の創出や地域ブランドの確立に貢献し、地域経済の活性化に大きく貢献しました。

これらの事例は、第二創業融資が事業承継を機に新たな挑戦を志す企業にとって、強力な支援策となることを示しています。事業承継を検討されている方は、ぜひ第二創業融資の活用をご検討ください。

第二創業融資に関するQ&A:疑問を解消してスムーズな事業承継・経営多角化を

事業承継や経営多角化を検討する際、資金調達は重要な課題です。特に「第二創業融資」は、事業承継を機に新たな事業に挑戦する企業にとって、強力なサポートとなります。ここでは、第二創業融資に関するよくある質問とその回答、専門家への相談先、相談窓口について解説します。

よくある質問とその回答

融資条件、申請方法、審査に関する疑問を解消しましょう。

- どのような事業が対象ですか?

事業承継を機に経営多角化、事業転換、新規市場進出を目指す事業が対象です。 - 融資を受けるための条件は?

中期的な事業承継計画があり、後継者と共に事業承継計画を策定していることなどが挙げられます。 - 申請はどのようにすれば良いですか?

金融機関の窓口で申請します。事業計画書など、必要な書類を準備しましょう。 - 審査で重視される点は?

事業計画の実現可能性や、経営者の経営能力などが重視されます。

専門家への相談

税理士、中小企業診断士、金融機関に相談することで、より具体的なアドバイスが得られます。

税理士は税務面、中小企業診断士は経営戦略、金融機関は融資に関する専門家です。それぞれの専門家から多角的な視点でのサポートを受けることで、事業承継・第二創業を成功に導くことができます。

相談窓口の紹介

中小企業庁、商工会議所、商工会などの相談窓口を活用しましょう。

これらの機関では、事業承継に関する相談や、融資制度に関する情報提供を行っています。また、専門家派遣などの支援も受けられる場合があります。

第二創業融資を成功のきっかけに

中小企業の未来を拓く第二創業。事業承継や経営多角化を成功させるために、第二創業融資は重要な役割を果たします。本記事では、第二創業融資の重要性と今後の展望、事業承継、経営多角化を成功させるためのポイント、そして中小企業の未来を拓く第二創業の可能性について解説します。

第二創業融資の重要性と今後の展望

事業承継や経営多角化には資金が必要です。第二創業融資は、これらの資金調達を支援し、中小企業の新たな挑戦を後押しします。政府も中小企業の活性化を支援しており、今後も第二創業融資の重要性は高まるでしょう。

事業承継、経営多角化を成功させるためのポイント

事業承継では、後継者の育成や事業計画の策定が重要です。経営多角化では、市場調査やリスク管理を徹底しましょう。第二創業融資を活用することで、これらの取り組みを円滑に進めることができます。

中小企業の未来を拓く第二創業の可能性

第二創業は、中小企業が新たな成長を遂げるための有効な手段です。既存の技術やノウハウを活かしつつ、新たな分野に挑戦することで、企業の競争力を高めることができます。第二創業融資は、そのための強力なサポートとなります。

外部関連記事

会社ランキング ファクタリングシークで

今すぐ確認する